dimanche, 05 janvier 2025

Cimes cinéphiliques 2024

Qui succède à Les Herbes sèches de Nuri Bilge Ceylan au titre de meilleur film de l'année ? La réponse dans notre habituel top 15 20, suivi de son flop 10 tout aussi subjectif.

Au sommet cette année

1) La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer

2) Furiosa de George Miller

3) Los Delincuentes de Rodrigo Moreno

4) Miséricorde d’Alain Guiraudie

5) Walk Up de Hong Sang-Soo

22:40 Publié dans Cinéma | Tags : la zone d'intérêt, cimes cinéphiliques 2024, top ciné, flop, furiosa, los delincuentes, miséricorde, walk up, city of darkness, riddle of fire, in water, eat the night, sans jamais nous connaître, l'ombre du feu, les graines du figuier sauvage, nome, trois amies, noël à miller's point, À son image, l'histoire de souleymane, love lies bleeding, grand tour, comme le feu, flow, jeunesse (le printemps), knit's island, l'île sans fin, anhell69, after, memory, megalopolis, dj medhi : made in france, arcane, gladiator ii, the fall guy, drive-away dolls, emmanuelle, drone, blink twice, civil war, argylle, horizon | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 15 mai 2024

La Laguna del Soldado [Festival Cinéma du Réel]

Un épais brouillard glisse le long d’une colline, accompagnant la fuite d’un cours d’eau qui serpente entre les tourbières tandis qu’une tempête noire menace des montagnes emplies d’une « profonde tristesse ». Mais contrairement à ce que cette atmosphère romantique laisse penser nous ne nous trouvons pas aux abords d’un lac écossais jouxtant un château gothique abandonné. Nous sommes en Colombie, plus précisément dans le páramo de la cordillère des Andes. C’est dans ces contrées immenses où l’homme ne pose que rarement le pied que le réalisateur montréalais d’origine colombienne Pablo Álvarez-Mesa a fixé sa caméra, captant la beauté aride et désertique de ses paysages grandioses à travers de longs plans fixe et d’élégants fondus enchaînés.

Si les humains sont en grande partie absents de l’écran (exception faite d’un chauffeur de taxi, d’une scientifique…) ce sont les fantômes qui peuplent La Laguna del Soldado, notamment celui de Simon Bolivar qui ouvre le film par le poème « Mi delirio sobre el Chimborazo », accompagné du grondement sous-marin des luttes politiques de la campagne de libération. En juin 1819 les soldats d’El Libertador traversent les hauts plateaux de la cordillère Orientale par la voie du páramo de Pisba. Une centaine d’entre eux y laissera la vie dans un lagon transformé en cimetière naturel, celui même qui donne son nom au film.

Fort d’expérimentations formelles amalgamant les sons et les couleurs dans un montage alternant les voix déchirées du passé et les revendications politiques des populations autochtones, le film constitue tout autant un plaidoyer pour la justice environnementale, sociale et raciale ; qu’une symphonie aquatique et contemplative, rythmée par l’écoulement des cours d’eau sur les roches ou le son mat de la pluie rebondissant sur les tiges des frailejones.

Sylvain Métafiot

Article initialement publié sur Zone Critique

18:01 Publié dans Cinéma | Tags : zone critique, sylvain métafiot, la laguna del soldado, festival cinéma du réel, simon bolivar, pablo Álvarez-mesa, colombie, cordillère des andes | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 08 janvier 2024

Cimes cinéphiliques 2023

Qui succède à Apollo 10 ½ de Richard Linklater au titre de meilleur film de l'année ?

La réponse dans notre habituel top 15, suivi de son flop 10 tout aussi subjectif.

Au sommet cette année

1) Les Herbes sèches de Nuri Bilge Ceylan

2) The Fabelmans de Steven Spielberg

3) Babylon de Damien Chazelle

4) Désordres de Cyril Schäublin

5) Les Feuilles mortes d’Aki Kaurismäki

6) Limbo de Soi Cheang

11:23 Publié dans Cinéma | Tags : cimes cinéphiliques 2023, sylvain métafiot, les herbes sèches, nuri bilge ceylan, the fabelmans, steven spielberg, babylon, damien chazelle, désordres, cyril schäublin, les feuilles mortes, aki kaurismäki, limbo, soi cheang, aftersun, charlotte wells, la chimère, alice rohrwacher, l'enlèvement, marco bellocchio, tár, todd field, chien de la casse, jean-baptiste durand, la romancière, le film et le heureux hasard, hong sang-soo, la femme de tchaïkovski, kirill serebrennikov, killers of the flower moon, martin scorsese, l'Été dernier, catherine breillat, le garçon et le héron, hayao miyazaki, spider-man : across the spider-verse, toute la beauté et le sang versé, laura poitras, de humani corporis fabrica, verena paravel, lucien castaing-taylor, perfect days, wim wenders, shttl, ady walter | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 26 décembre 2023

Le labyrinthe des ombres : Limbo de Soi Cheang

Dix-sept ans après le terrassant Dog Bite Dog (2006) dans lequel une chasse à l’homme s’engageait entre un inspecteur au bord de la folie et un meurtrier enragé, Soi Cheang adapte le roman chinois Wisdom Toot de Lei Mi et plonge à nouveau dans les bas-fonds de Hong-Kong avec Limbo pour une apnée de deux heures dans les eaux putrescentes du crime.

Soit un vieux flic désabusé proche de la retraite (Cham Lau) et son jeune supérieur fraichement débarqué à la brigade criminelle (Will Ren) à la recherche d’un tueur en série s’en prenant exclusivement aux femmes et laissant systématiquement leur main gauche coupée en guise de signature. À mesure que l’enquête progresse, les deux policiers que tout oppose s’aventurent toujours plus profondément dans la ville à travers un dédale infernal de ruelles sombres et malfamées. Esthétiquement, le film est d’une beauté rare et dérangeante. L’usage du noir et blanc enténèbre une Hong-Kong viciée par le mal dont la pluie gluante souille chaque recoin et les ordures recouvrent la moindre parcelle de bitume. Une véritable décharge à ciel ouvert opérant une fusion formelle entre la topographie des lieux et les personnages eux-mêmes : la pourriture envahit littéralement tout l’écran.

Oppressés par cette montagne urbaine de béton et de déchets sur laquelle le soleil peine à darder ses rayons les inspecteurs en viennent à perdre tout sens moral en se servant d’une petite délinquante (Yase Liu) pour appâter le démembreur sadique. La situation devient encore plus étouffante lorsqu’on découvre la haine féroce que Cham voue à cette junkie, responsable de l’accident qui envoya son épouse dans le coma… La jeune femme cristallise jusqu’à l’excès toute la violence crasse de l’époque à travers les affects de vengeance, de culpabilité et de rédemption.

Accompagné de la scénariste Au Kin-yee, du directeur photo Siu-keung Cheng – tous deux ayant travaillé sous la houlette de Johnnie To – et du légendaire compositeur japonais Kenji Kawai, Soi Cheang reprend à son compte les codes classiques du polar tendance hard-boiled pour imposer une vision dantesque d’une mégalopole décadente et tentaculaire dans laquelle tous les protagonistes semblent courir à leur perte. Celle d’une Chine post-industrielle ensauvagée par la lutte capitaliste de tous contre tous, la misère grouillante, la haine maladive des femmes et le désespoir pour seul horizon. Entre chronique sociale et polar formaliste Limbo constitue le contrepoint cathartique le plus radical de son auteur face aux ambitions mortifères d’un régime politique menaçant toute l’industrie hong-kongaise du cinéma.

Sylvain Métafiot

Article initialement publié sur Le Comptoir

20:51 Publié dans Cinéma | Tags : sylvain métafiot, le labyrinthe des ombres, limbo, soi cheang, polar, hong-kong, pluie, déchets, ordures, serial killer, sadique, chronique sociale, chine post-industrielle, désespoir radical, le comptoir | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 25 octobre 2023

Pornomelancolia : Gay sans joie

Au passionnant regard documentaire sur le monde des films homoérotiques, Pornomelancolia adjoint un discours convenu sur l’ultra-moderne solitude à l’heure des réseaux sociaux.

Deux ans après la sortie de Pleasure de Ninja Thyberg, le réalisateur argentin Manuel Abramovich s’immisce à son tour dans les coulisses de l’industrie pornographique à travers le personnage de Lalo, ouvrier le jour et influenceur érotique la nuit. Répondant à l’annonce d’un casting de film X, Lalo décroche le premier rôle dans une adaptation très libre et très licencieuse de la vie d’Emiliano Zapata, leader de la révolution mexicaine (1910). Concomitamment, le nombre de ses followers ne cesse d’augmenter.

Avec le film de Thyberg Pornomelancolia partage une même vision documentaire sur les conditions de tournage d’un film porno, assainissant l’odeur de soufre qu’il véhicule dans l’imaginaire collectif. On découvre ainsi les problèmes techniques du placement des acteurs dans le champ, la recherche de la bonne intonation des répliques, mais aussi les longues pauses clopes entre deux doggystyle, les fous rires intempestifs, les anecdotes de tournage, les plaisanteries sur la taille des sexes, les à-côtés des acteurs pour gagner leur vie, les maladies que l’on cache à ses proches, la première fois que l’on a avoué son homosexualité… La caméra capte ainsi ces confidences de manière dérobée, s’attardant sur des visages rieurs, des regards complices, redonnant une sensibilité à des acteurs principalement sélectionnés pour leur beauté plastique. Cet aspect « véridique » est renforcé par le fait que Lalo Santos est réellement un acteur porno et que le biopic coquin sur Zapata est un véritable film pour adulte tourné en parallèle de celui d’Abramovich

16:30 Publié dans Cinéma | Tags : zone critique, sylvain métafiot, pornomelancolia, manuel abramovich, ultra-moderne solitude, réseaux sociaux, lalo, pornozapata, influenceur | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 15 septembre 2023

Ciompi : Tisser la lutte

De quand date le film ? Le grain de la pellicule semble nous ramener des décennies en arrière, au temps des camescopes amateurs. Pourtant, les lieux et les individus à l’écran sont nos contemporains. Un narrateur se lance dans le récit d’une révolte située au Moyen Âge. Dans le film d’Agnès Perrais, le temps ne sépare pas mais raccorde les époques entre elles, tissant un lien de fureur populaire à travers les âges. La réalisatrice entremêle sa voix à celle de l’historien Alexandre Stella pour raconter deux histoires : celle du « tumulte des Ciompi », ces ouvriers de la laine qui occupèrent le Palais de la Seigneurie de Florence en 1378 ; et celle des ouvriers de l’usine Texprint, à Prato, qui, de nos jours, se battent pour des conditions de travail décentes. Deux histoires distantes de plusieurs siècles mais unies par une seule et même lutte : celle du petit peuple contre les puissants au pouvoir.

La révolte des Ciompi au XIVe siècle s’ancrait dans une opposition virulente entre Popolo grasso (riches marchands) et Popolo minuto (petits artisans) en réclamant une meilleure justice fiscale et le droit de constitution des arts pour ces métiers qui ne possédaient aucune représentation politique. Après divers coups d’éclats, l’insurrection révolutionnaire prit fin avec la capture et la décapitation de deux des principaux meneurs sur la place centrale de la ville. Les tisserands actuels de la banlieue de Florence sont, eux, en lutte depuis trois mois pour réclamer des contrats de travail en bonne et due forme, la journée de huit heures et la semaine de cinq jours. Trois mois qu’ils tiennent le piquet de grève devant l’usine de Texprint – dont le patron est soupçonné de lien avec la mafia calabraise, la ‘Ndrangheta – subissant la pression de la police mais recueillant le soutien du parti communiste local.

Ces travailleurs étrangers, payés trois euros de l’heure et violentés par les autorités, font écho aux Ciompi du bas Moyen Âge stigmatisés par un mémorialiste sous les termes infamants de « maquereaux, des filous, des voleurs, des batteurs de laine, des semeurs de mal, et gent dissolue et de toute sorte de méchante condition, et très peu de bons citoyens, et presque pas d’artisans connus ; il n’y avait là que des déracinés ne sachant pas eux-mêmes d’où ils venaient, ni de quelle contrée. » Jouant en permanence, mais avec sobriété, sur les raccords signifiants d’une époque l’autre, le film délivre ainsi un message simple : crispées par la colère et l’injustice, les mains des travailleurs se transforment inéluctablement en poings vengeurs.

Sylvain Métafiot

Article initialement publié sur Zone Critique

12:43 Publié dans Cinéma | Tags : sylvain métafiot, zone critique, agnès perrais, ciompi, cinéma du réel, petits artisans, florence, texprint, prato, italie, alexandre stella, tisser la lutte | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 18 juillet 2023

Sublime : Le diapason des cœurs

Pour son premier long-métrage, le réalisateur argentin Mariano Basin filme un basculement sentimental à l’âge où les repères s’étiolent et le cœur s’emballe : celui de Manuel, 16 ans, irrépressiblement attiré par son meilleur ami, Felipe. Une chronique juvénile délicate au rythme plus pop que rock.

C’est une scène qui fait sens, comme on dit : Manu et Felipe, guitare sous le bras, improvisent les paroles d’une nouvelle chanson pour leur groupe de rock. Puis Manu se met à chanter, repris en chœur par son ami : « Je t’attendrai sur la plage / Je ne sais pas si tu me trouveras. » Les premiers vers qu’il composent ensemble symbolisent l’enjeu dramatique du film de Mariano Basin : l’attente de l’autre. Manu aura-t-il le courage d’avouer ses sentiments à son meilleur ami au risque de le perdre ? Ou préfèrera-t-il attendre que Felipe se révèle à lui quitte à ce que cet instant n’advienne jamais ? Attendre « qu’il vienne donner un sens à tout ça », pour reprendre les paroles de la chanson.

La caméra suit ainsi Manu dans cette période déroutante de sa vie, des répétitions avec son groupe de rock, au foyer familial qui menace d’imploser, en passant par les cours au lycée et son flirt avec Azul, une camarade de classe avec qui il force l’embrassade. Une romance artificielle dans l’attente de son vrai désir, prenant le temps d’appréhender ses nouveaux sentiments qui l’assaillent, tout en se persuadant d’être normal. L’amitié est peut-être un amour plus fort que l’amour lui-même, mais Manu est terrifié à l’idée de détruire le lien qui l’unit à Felipe. Le réalisateur ne s’apitoie pas pour autant sur la détresse qui saisit son personnage principal et laisse planer une atmosphère mélancolique teintée d’un humour potache propre à ces jeunes garçons un peu maladroits.

15:19 Publié dans Cinéma | Tags : zone critique, sylvain métafiot, sublime, le diapason des cœurs, mariano basin, amour adolescent, homosexualité, pop, rock | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 27 juin 2023

Fanny Molins : « Les bars sont des scènes de théâtre »

Photographe et scénariste de formation, Fanny Molins vient de réaliser son premier film documentaire : « Atlantic Bar ». Pendant quatre ans, elle a filmé les habitués d’un lieu simple et populaire menacé de fermeture, par ailleurs ancien QG du parti communiste d’Arles. Un lieu dans lequel on vient parfois partager sa solitude mais aussi jouer aux cartes, parler de rien, déclamer des poèmes, se réchauffer le corps, danser sans pudeur et s’embuer l’esprit. Un lieu qui permet de créer une petite société du dedans pour oublier un peu le monde du dehors.

Le Comptoir : Comment avez-vous trouvé ce bar en particulier, dans cette ville ? Y a-t-il un élément qui a tout de suite retenu votre attention ?

Fanny Molins : Je suis Lilloise donc je ne m’attendais pas à me retrouver dans un bar à Arles. Étant donné que je fais de la photographie de rue je pensais pouvoir m’immerger pendant un certain temps dans un bar du Nord mais c’est en participant à un atelier des Rencontres de la photographie à Arles que je suis tombé sur l’Atlantic Bar. Esthétiquement, il y a d’abord cette lumière du Sud, rasante, qui crée des clair-obscur superbes sur les peaux et les visages.

Fanny Molins : Je suis Lilloise donc je ne m’attendais pas à me retrouver dans un bar à Arles. Étant donné que je fais de la photographie de rue je pensais pouvoir m’immerger pendant un certain temps dans un bar du Nord mais c’est en participant à un atelier des Rencontres de la photographie à Arles que je suis tombé sur l’Atlantic Bar. Esthétiquement, il y a d’abord cette lumière du Sud, rasante, qui crée des clair-obscur superbes sur les peaux et les visages.

Et puis, on ressent immédiatement que c’est un bar tenu par un couple, un bar familial. Dès mon arrivée je me suis fait alpaguer par Nathalie, la patronne, et ils m’ont accueilli petit à petit. C’est une rencontre sur le long cours : Jean-Jacques, le patron, ne m’a adressé la parole qu’au bout d’un an. Tant que je ne lui avais pas prouvé que je n’étais pas de passage il ne ferait pas l’effort de se lier à moi. En somme, ce fut presque une rencontre spirituelle.

14:38 Publié dans Cinéma | Tags : sylvain métafiot, le arles, documentaire, atlantic bar, comptoir, fanny molins, les bars sont des scènes de théâtre | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 29 mars 2023

Erwan Desbois : « Le lien entre le joueur et son avatar a toujours obnubilé Hideo Kojima »

Pour qui a grandi dans les années 90 manette en main, la sortie de « Metal Gear Solid » (MGS) en 1998 sur Playstation eu l’effet d’une petite bombe. Troisième épisode d’une saga qui en comprendra huit, MGS ne devient pas seulement une référence absolue du jeu vidéo d’infiltration, il propulse aussi sur le devant de la scène son brillant créateur : Hideo Kojima. Artisan passionné pétris de référence cinématographiques et de réflexions politiques, Kojima n’aura de cesse de se renouveler de jeu en jeu, expérimentant de nouveaux procédés de narration et de gameplay, quitte à bousculer les joueurs dans leurs habitudes et leur rapport au virtuel. Le critique de cinéma Erwan Desbois retrace son parcours dans un essai mélangeant analyse de style et thématiques transversales : « Hideo Kojima, aux frontières du jeu » (Playlist Society, 2022).

Le Comptoir : Il est assez rare qu’un créateur de jeux vidéo possède une aura de star et soit un tant soit peu connu au-delà de la communauté des joueurs. Hideo Kojima fait partie de ce club restreint aux côtés de Shigeru Miyamoto, Michel Ancel, Carmack et Romero, etc. Comment expliquez-vous cette popularité ?

Erwan Desbois : Cela tient à plusieurs facteurs. Tout d’abord, Hideo Kojima fait partie des rares auteurs de jeux vidéo à avoir inventé un genre à part entière – le jeu d’infiltration, avec la saga des Metal Gear. De plus, il est resté attaché à cette franchise (même si une part de lui rechignait à rempiler à chaque nouvel épisode) pendant trois décennies, la maintenant au sommet – commercial et artistique – tout en la remettant sans cesse au goût du jour. Seules les séries Zelda, Mario, et dans une moindre mesure Final Fantasy et Resident Evil peuvent se targuer d’une telle longévité dans l’excellence.

Erwan Desbois : Cela tient à plusieurs facteurs. Tout d’abord, Hideo Kojima fait partie des rares auteurs de jeux vidéo à avoir inventé un genre à part entière – le jeu d’infiltration, avec la saga des Metal Gear. De plus, il est resté attaché à cette franchise (même si une part de lui rechignait à rempiler à chaque nouvel épisode) pendant trois décennies, la maintenant au sommet – commercial et artistique – tout en la remettant sans cesse au goût du jour. Seules les séries Zelda, Mario, et dans une moindre mesure Final Fantasy et Resident Evil peuvent se targuer d’une telle longévité dans l’excellence.

Enfin, il y a aussi une question de personnalité : Kojima a toujours apprécié et su exister dans l’espace public, en mettant en scène sa propre personne que ce soit par la mention « un jeu de Hideo Kojima » toujours affichée d’entrée de jeu, ses cameos à la manière d’Alfred Hitchcock, ses interviews où il se montre très prolixe ou encore son fil Twitter alimenté en permanence.

15:40 Publié dans Cinéma | Tags : le comptoir, sylvain métafiot, erwan desbois, aux frontières du jeu, metal gear solid, snatcher, konami, death stranding, policenauts, infiltration, mgs, playstation, le lien entre le joueur et son avatar a toujours obnubilé hideo | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 10 janvier 2023

Cimes cinéphiliques 2022

Qui succède à West Side Story de Steven Spielberg au titre de meilleur film de l'année ? La réponse dans notre habituel top 10 15, suivi de son flop 10 tout aussi subjectif.

Au sommet cette année

1) Apollo 10 ½ de Richard Linklater : Le temps de l’insouciance

2) The Tragedy of Macbeth de Joel Coen : Le sang appelle le sang

3) EO de Jerzy Skolimowski : La nature et le chaos

4) Un monde de Laura Wandel : Filmer à hauteur de larmes

5) Vortex de Gaspar Noé : La spirale infernale

6) Contes du hasard et autres fantaisies de Ryūsuke Hamaguchi : Variations rohmériennes

15:24 Publié dans Cinéma | Tags : sylvain métafiot, apollo 10 ½, richard linklater, the tragedy of macbeth, joel coen, eo, jerzy skolimowski, un monde, laura wandel, vortex, gaspar noé, contes du hasard et autres fantaisies, ryūsuke hamaguchi, leila et ses frères, saeed roustaee, licorice pizza, paul thomas anderson, juste sous vos yeux, hong sang-soo, introduction, pacifiction, albert serra, sous l'aile des anges, a.j. edwards, la légende du roi crabe, alessio rigo de righi et matteo zoppis, spencer, pablo larraín, the batman, matt reeves, bullet train, david leitch, the gray man, anthony et joe russo, the king's man : première mission, matthew vaughn, rodeo, lola quivoron, athéna, romain gavras, les animaux fantastiques : les secrets de dumbledore, david yates, deep water, adrian lyne, don't worry darling, olivia wilde, jurassic world: le monde d'après, colin trevorrow, moonfall, roland emmerich | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 28 décembre 2022

Le temps de l’insouciance : Apollo 10½ de Richard Linklater

Cette année 2022, ce furent pas moins de trois grands réalisateurs américains qui s’aventurèrent sur les rivages de l’enfance en revisitant leur passé à travers le filtre d’une nostalgie douce et parfois amer.

Il y eut d’abord Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, cette douce euphorie juvénile se déroulant dans un Los Angeles propice aux égarement amoureux. Une ville où le vortex hollywoodien et ses illusions de gloire menace constamment d’engloutir les deux adolescents qui crapahutent malicieusement à ses marges, courant l’un après l’autre dans une course au bout de la nuit.

Armageddon Time de James Gray ensuite, qui retrace de manière déguisée la jeunesse du réalisateur dans le Queens des années 80. Une œuvre semi-autobiographique donc où l’on retrouve, traitée avec une grande délicatesse, ce même dilemme qui court depuis son premier film : s’émanciper du carcan familial pour se réaliser ou rester près des siens par obligation morale.

Enfin, il y eu Apollo 10 ½ de Richard Linklater, ode sublime et fantasmée aux réminiscences de l’enfance sur fond de conquête spatiale. Une façon pour le cinéaste de poursuivre l’exploration des souvenirs et la captation des éphémères instants de bonheur que l’on retrouve dans ses précédentes œuvres. Car ce n’est pas une grande épopée lyrique à la Ron Howard (Apollo 13) ou Philip Kaufman (L’étoffe des héros) que filme Linklater mais les rêves pop et colorés d’un enfant ayant grandi à Houston dans les années 60, s’imaginant avoir été choisi par la NASA pour être le premier homme à marcher sur la lune. À cette époque, l’Amérique est au sommet de sa puissance, les classes moyennes consomment sans retenue, le progrès technologique avance à grands pas, l’avenir s’annonce radieux. C’est dans ce climat d’insouciance (malgré la guerre du Vietnam et la menace de la bombe atomique qui sourd en arrière-plan) que grandi Stan, cadet au sein d’une famille nombreuse dont la vie est rythmée par les jeux dans la cour de récréation, les balades à vélo dans le quartier pavillonnaire, la construction de maquettes de fusées, les soirées diapo dans le salon et, surtout, les programmes télés dévorés seul ou avec les autres membres de la fratrie dont on sent que Linklater prend un immense plaisir nostalgique à tous les énumérer.

La technique de la rotoscopie (déjà utilisée dans Waking Life et A Scanner Darkly) confère à ces petites bulles de vie mises bout à bout et narrées par la voix-off de Jack Black une dimension onirique qui fétichise les souvenirs du jeune garçon en les mélangeant aux évènements historiques. L’impression de vivre un été doucereux et sans fin où seule règne la légèreté, à l’instar de la parenthèse estival des étudiants d’Everybody Wants Some !! (2016) quelques jours avant la rentrée à l’université. Toute la mélancolie de l’enfance rythmée par le calendrier scolaire se retrouve dans ce soupir de Stan, les yeux tournés vers les étoiles : « La liberté et le bonheur du week-end prenait fin. » Le retour à la réalité n’a sans doute jamais été aussi teinté d’amertume.

Sylvain Métafiot

Article initialement publié sur Le Comptoir

11:56 Publié dans Cinéma | Tags : conquête spatiale, nasa, rêve, télévision, nostalgie, le comptoir, top 2022, le temps de l’insouciance, apollo 10½ de richard linklater | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 21 juillet 2022

Mise à nu : Rire au temps de la honte de Guillaume Orignac

En novembre 2017 le New York Times publia une enquête sur Louis C. K. dans laquelle cinq femmes l’accusaient de s’être masturbé devant elles sans leur consentement. Reconnaissant, dès le lendemain, la véracité des faits qui lui étaient reprochés, le scandale enfla sur les réseaux sociaux au point que ses spectacles, ses films, ses séries et toutes ses apparitions publiques furent annulées. Dans le tourbillon d’indignation de la cancel culture, même ses anciennes productions furent retirés des réseaux de diffusion, entérinant la logique marketing du capitalisme moral en tant que « paravent d’une quête de la bonne réputation, préalable à l’écoulement paisible des produits auprès de consommateurs distraits ». Bref, la carrière de l’humoriste s’écroula brutalement.

C’est au prisme de cette histoire que le critique Guillaume Orignac en déroule une autre, une grande, remontant au fondement du stand-up américain, celui d’un « élan vital à dire ses vérités les plus intolérables en utilisant le véhicule désarmant du rire ». Des origines qui permettent de comprendre le parcours pour le moins atypique de l’humoriste new-yorkais qui ne fit rien d’autre que de se mettre à nu (au sens figuré) sur scène et dans ses fictions pendant plus de trente ans, dévoilant, en toute transparence et sans la moindre pudeur, ses peurs, ses haines, ses névroses, ses obsessions, ses hontes. Et d’en rire avec les spectateurs. Ce rire que certains lui refusait désormais. Car l’histoire du stand-up américain est lié à cette exposition crue de la honte en public. Au moins depuis un soir de 1955 où, dans un strip-club miteux de Los Angeles, un autre humoriste (comedian) se mis, lui, littéralement à nu devant une audience crapoteuse : il s’agit de Lenny Bruce.

Pendant des décennies, les comedians jouaient sur des scènes de vaudeville ou de burlesque des numéros gras et souvent racistes, ne remettant jamais en cause l’ordre des choses. Dès les années 1930 leur liberté d’expression s’élargit au sein des night-clubs tenus par la mafia mais ils subirent les foudres de la justice, bras armé de la société des bonnes mœurs : « Toutes ces ligues de vertu, cette police, cette justice, qui ne pouvaient accepter qu’ils montent sur scène comme ils dansaient en coulisse, drogués, orduriers, obscènes, gays, en feu, en femmes et magnifiques ».

En apparaissant nu, les chaussettes aux pieds, ce soir de 1955, Lenny Bruce révolutionna le stand-up en exhumant l’obscénité des coulisses (de la vie américaine) sur scène, devant tout le monde. La religion, les questions raciales et surtout le sexe étaient ses sujets préférés pour confondre l’hypocrisie et la pudibonderie de ses contemporains. Pour lui, le stand-up était « une joute oratoire ininterrompue avec le licite, un dialogue enfiévré avec la Loi, une danse incessante autour des interdits de la vie sociale pour examiner la valeur de ses tabous ».

Louis C. K. avait bien retenu les leçons de Lenny Bruce (mais aussi de l’impertinent George Carlin), lui qui fraya avec le politiquement correct et le sérieux des mouvements contestataires des années 2000 en « glissant sa critique sociale dans les habits d’une confession personnelle. Il ne s’agissait plus de parler de l’état de la société, de ses représentations et de ses valeurs, mais de s’en faire l’écho à travers les remous bourbeux de l’âme et du cœur. L’intimité devenait le théâtre d’un immense chaos moral à travers lequel un homme cartographiait les lieux de son intimité. » Ce que ne supportent pas les activistes militants dont la gravité des causes qu’ils défendent, aussi juste sont-elles (la lutte contre l’oppression des minorités par exemple), contamine parfois la « sacralité des scènes de comedy club avec les semelles du plomb social : son goût de la dignité, de la politesse et de l’hypocrisie. Tout ce que le stand-up s’emploie à détruire, dans sa quête renouvelée de l’abjection et du déchet existentiel ». Dans une société où chaque groupe sociaux est prompt à se sentir « offensé » par la moindre « micro-agression » et à s’en indigner bruyamment sur son smartphone, il n’est pas inutile de rappeler que « les comedy clubs restent des églises de l’obscénité verbale, à l’écart des conventions policées du monde ordinaire ». L’humour a un espace propre et il est absurde de le juger sur le tribunal du monde civilisé.

De fait, l’œuvre amère et désenchanté de Louis C. K. était difficilement audible et compréhensible pour toute une partie de la population persuadée de sa supériorité morale et intellectuelle, se croyant dépourvue de pensées inavouables, s’inventant un destin sans passion triste ni honte : « L’humour de Louis C. K. est une lanterne. Avec lui, nous acceptons de descendre dans les abîmes de la nature humaine. Et cette nature-là a ses raisons que la raison des dévots ignore. »

Sylvain Métafiot

Article initialement publié sur Le Comptoir

21:42 Publié dans Actualité, Cinéma | Tags : george carlin, stand-up américain, lenny bruce, humoriste, comedian, cancel culture, louis c. k., le comptoir, sylvain métafiot, mise à nu, rire au temps de la honte de guillaume orignac | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 10 juin 2022

On ne parlera pas de Ozu : L’invention du cinéma de Luc Chomarat

Après avoir établi la liste des Dix meilleurs films de tous les temps (2017) et narré les aventures d’un livre destiné à être Un petit chef d’œuvre de littérature (2018), Luc Chomarat s’en va, à sa façon et toujours chez les excellentes éditions Marest, nous conter la naissance du cinéma. Un cinéma, naturellement inventé par les frères Lumière en 1895. Déjà parce qu’avec un nom pareil ils ne pouvaient pas ne pas l’inventer. C’eut été ballot de passer à côté de pareil coïncidence. Auguste avait plein d’idées : ajouter du son, se lancer dans le porno, créer le cinémascope, enrichir d’effets spéciaux, mais Louis disait « plus tard ». Quel rabat-joie.

Et puis, les effets spéciaux c’était le domaine de Georges Méliès, l’artisan qui inventa Hollywood. Quand il passa prendre l’apéro chez les Lumière il leur en mis plein les yeux avec ses trucage et sa fusée dans l’œil de la lune. De nos jours, on dirait que les frangins avaient le seum.

En fait, non, c’est Thomas Edison et son compère William Dickson qui inventèrent le kinétographe en filmant un salut de chapeau en 1890. Edison en avait sans doute marre de faire griller des condamnés à morts sur ses chaises électriques. Mais il y eu aussi Émile Reynaud qui inventa le dessin animé grâce à son théâtre optique et qui, désespéré, jeta toutes ses œuvres dans la Seine. À moins que tout ne débute vraiment avec Louis Aimé Augustin Le Prince, ingénieur de génie disparu mystérieusement dans un train en direction de Paris le 16 septembre 1890. Bref, tout ça est très compliqué.

Chomarat c’est un peu le Buster Keaton de la comédie littéraire. Peu de mots, des phrases courtes, un ton pince-sans-rire, moult anachronismes, la recette est simple mais lui seul a le talent pour rendre cette épure hilarante. Entre autres révélations, nous apprenons qu’à l’apparition du cinéma succède très rapidement celle des critiques et des historiens de ce qu’on ne nommait pas encore le 7e art. C’est qu’il fallait bien trouver des choses à dire sur cette nouvelle invention tout en trompant l’ennui. Par exemple, un réalisateur doit-il porter la barbe pour exploser les scores au box-office ? George Lucas étant barbu, on y cause même de Star Wars, sa prétendue « naïveté », sa princesse et ses petites fusées. Plus que de Yasujirō Ozu en tout cas, ça change.

Peu avare de son érudition, Chomarat revient sur quelques figures emblématiques du cinéma telles Charlie Chaplin, King Kong, Marilyn Monroe, Alfred Hitchcock ou Bruce Lee. L’on découvre que « Beaucoup d’intellectuels tourmentés, au contact des films de Bruce Lee, ont abandonnés leurs études pour se mettre à la pratique du nunchaku » et que Kim Novak ne portait pas de soutien-gorge dans Vertigo. En revanche, on ne lui pardonnera pas de se moquer d’Eric Rohmer, ça non, il y a des limites à l’indécence. Même si son exégèse de la scène de cul comme hors-champ absolu dans l’œuvre du maître n’est pas dénuée d’intérêt, ça oui.

Sylvain Métafiot

Article initialement publié sur Le Comptoir

samedi, 08 janvier 2022

Cimes cinéphiliques 2021

Qui succède à Michel-Ange d’Andrey Konchalovsky au titre de meilleur film de l'année ? La réponse dans notre habituel top 10, suivi de son flop 10 tout aussi subjectif.

Au sommet cette année

1) West Side Story de Steven Spielberg : La plus bariolée des danses macabres

2) Onoda d'Arthur Harari : La solitude du champ de bataille

3) The Card Counter de Paul Schrader : Le chemin de la rédemption

4) The French Dispatch de Wes Anderson : La malle à souvenirs d'un pays rêvé

5) Malcolm & Marie de Sam Levinson : Les duellistes

21:02 Publié dans Cinéma | Tags : mortal kombat, 17 blocks, les mitchell contre les machines, berlin alexanderplatz, la main de dieu, bad luck banging or loony porn, france, the green knight, malcolm & marie, the french dispatch, the card counter, sylvain métafiot, cimes cinéphiliques 2021, top cinéma, west side story, onoda, une ode américaine, la jeune fille et l'araignée, fear street, eugénie grandet, house of gucci, the empty man, black widow, army of the dead, wonder woman 1984 | Lien permanent | Commentaires (3)

jeudi, 30 décembre 2021

La tentation du mal : The Green Knight de David Lowery

C’est la veille de Noël. Gauvain (Dev Patel), neveu du roi Arthur, se réveille à moitié saoul dans un bordel du château, la bouche encore grasse de vin, le corps engourdit par les ébats nocturnes. Convié, ainsi que les chevaliers de la Table ronde, aux festivités de la naissance du Christ, Gauvain prend place aux côtés de son oncle fatigué lorsqu’un guerrier massif et menaçant – mélange d’homme et d’Ent échappé de la Terre du Milieu – fait son apparition et lance un défi à l’assemblée. Vierge de toute gloire, le jeune Gauvain relève la bravade… Débute ainsi une quête mystique qui mènera le chevalier novice aux confins nordiques du royaume, à la recherche d’une mystérieuse chapelle verte, lieu d’un ultime affrontement. Mais il devra traverser sept épreuves pour éprouver son courage et sa vertu, s’éloignant toujours plus du monde des hommes à mesure qu’il approche de son but.

Voilà des mois que le nouveau film de David Lowery fait trépigner d’impatience les cinéphiles qui – la faute à un studio excessivement gourmand – devront très certainement s’asseoir sur une sortie en salles françaises. Ce qui n’enlève en rien à la sidération de l’expérience proposée. The Green Knight est à la croisée de l’héroic-fantasy et du conte introspectif, en opérant une relecture d’un classique de la littérature médiévale. Le film est en effet adapté du roman de chevalerie Sire Gauvain et le Chevalier Vert datant de la fin du XIVe siècle. On remarque tout d’abord que le personnage de Gauvain tranche avec le parangon de vertu communément décrit dans la légende arthurienne. Le chevalier courtois, brave et mesuré devient à l’écran un débauché prétentieux et hâbleur. Ce n’est qu’au terme de son voyage initiatique, après avoir affronté brigands, revenants et autre manifestation surnaturelles, qu’il abandonnera sa vanité pour accepter son sort avec honneur et dignité. Son combat le plus âpre étant celui qu’il livre à son âme torturée.

D’un point de vue formel David Lowery articule assez brillamment la mise en place d’une ambiance gothique dont le mal semble imprégner tant le château fort que la nature environnante, à l’image du Dracula de Francis Ford Coppola (1992) ; que l’insistance sur l’expressivité douloureuse des visages souvent filmé en gros plans, à l’instar de La Passion de Jeanne d’Arc de Carl Theodor Dreyer (1927). Moins versé dans les apories arty et toc que A Ghost Story (2017), le réalisateur favorise une aventure au rythme contemplatif, aux plans lents et recherchés, que viennent enrichir des visions fantastiques et mémorables (une marche de géants dans la brume, une revenante à la recherche de sa tête, une hallucination d’un avenir sanglant…) tranchant avec le réalisme du Dernier Duel de Ridley Scott (2021), l’ironie désopilante du Kaamelott d’Alexandre Astier ou la bouffonnerie affligeante du Roi Arthur de Guy Ritchie (2017). La superbe photographie d’Andrew Droz Palermo, tout en frimas inquiétants, nature pourrissante et atmosphère onirique venant renforcer l’inquiétant mystère d’une œuvre grave et poétique, marquée du sceau de la magie noire.

Sylvain Métafiot

Article initialement publié sur Le Comptoir

19:05 Publié dans Cinéma | Tags : sire gauvain, légende arthurienne, chevaliers de la table ronde, héroic-fantasy, conte introspectif, le comptoir, sylvain métafiot, la tentation du mal, the green knight, david lowery | Lien permanent | Commentaires (2)

mardi, 14 décembre 2021

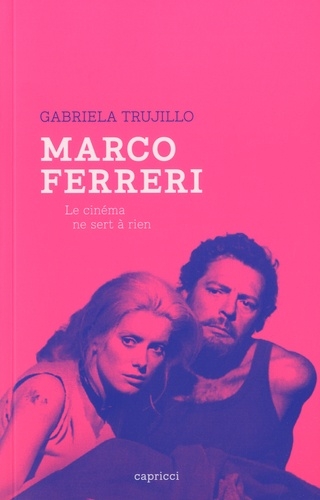

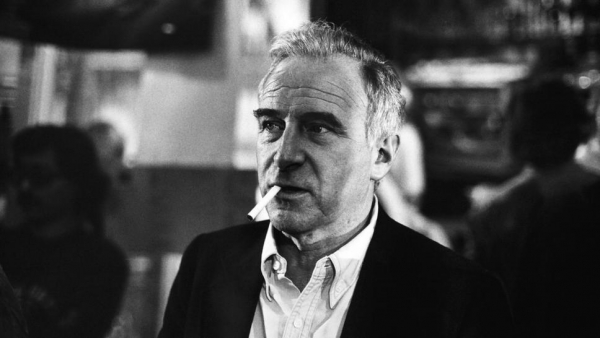

Gabriela Trujillo : « Ferreri dépeint la cruauté inhérente aux individus »

Gabriela Trujillo est historienne du cinéma et essayiste. Actuellement directrice de la Cinémathèque de Grenoble elle a consacré un livre au réalisateur italien Marco Ferreri : « Marco Ferreri, le cinéma ne sert à rien » (éditions Capricci, 2020). L’occasion de revenir sur le parcours d’un cinéaste sulfureux et occulté (ses 35 films étant difficilement visibles) qui s’est frotté à tous les abcès de son époque – sociaux, politiques, religieux ou artistiques – pour les faire éclater dans un grand rire aux accents de fin du monde. Une œuvre grosse de fictions aberrantes et cruelles qui s’attira logiquement les foudres des autorités conservatrices, ainsi que les hurlements de spectateurs outrés faisant mine de découvrir que la vie, en somme, n’est qu’une farce grotesque et absurde.

Le Comptoir : Un des événements cruciaux dans la carrière de Marco Ferreri (1928-1997) fut sa rencontre avec l’écrivain espagnol Rafael Azcona dans les années 1950. Est-ce lui qui l’a poussé dans une veine ouvertement satirique ? Comment le public et les autorités espagnoles ont-elles réagi aux deux films qu’ils ont réalisés ensemble ?

Gabriela Trujillo : À l’arrivée de Marco Ferreri à Madrid, Rafael Azcona est déjà un journaliste satirique établi au sein de l’équipe de La Codorniz, une revue qui se distinguait par une veine irrévérencieuse, toujours à la limite de l’anti-franquisme. Azcona avait publié des récits, un roman, dont Ferreri veut absolument produire l’adaptation. Les deux se rencontrent alors, Ferreri envisageant un film pour lequel manquent à la fois le réalisateur et l’argent. Azcona, voyant que Ferreri est un producteur fauché, lui propose de devenir plutôt réalisateur du projet, afin de faire appel à un vrai producteur qui, lui, saurait trouver de l’argent.

Gabriela Trujillo : À l’arrivée de Marco Ferreri à Madrid, Rafael Azcona est déjà un journaliste satirique établi au sein de l’équipe de La Codorniz, une revue qui se distinguait par une veine irrévérencieuse, toujours à la limite de l’anti-franquisme. Azcona avait publié des récits, un roman, dont Ferreri veut absolument produire l’adaptation. Les deux se rencontrent alors, Ferreri envisageant un film pour lequel manquent à la fois le réalisateur et l’argent. Azcona, voyant que Ferreri est un producteur fauché, lui propose de devenir plutôt réalisateur du projet, afin de faire appel à un vrai producteur qui, lui, saurait trouver de l’argent.

Ferreri dirige donc son premier film, El pisito (L’appartement, 1959), d’après un récit d’Azcona. Par la suite, après l’échec de son deuxième film Los chicos la même année (écrit par Leonardo Martin), le cinéaste italien revient travailler avec Azcona pour une perle de sa première période, le très remarqué El cochecito (La Petite Voiture, 1960). C’est surtout avec ce troisième long métrage que Ferreri s’attire les foudres de la censure franquiste, à cause de la figure de ce vieillard indigne qui veut tuer sa famille afin de s’acheter une voiturette pour rejoindre ses copains handicapés.

22:24 Publié dans Cinéma | Tags : touche pas à la femme blanche, dillinger est mort, la semence de l'homme, sylvain métafiot, le cinéma ne sert à rien, la grande bouffe, le mari de la femme à barbe, le comptoir, gabriela trujillo, « ferreri dépeint la cruauté inhérente aux individus », lotta continua, gargantua, huysmans, bernanos | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 02 septembre 2021

La douleur d’exister : Claude Sautet : du film noir à l’œuvre au blanc de Ludovic Maubreuil

Les monographies consacrées à Claude Sautet se comptent sur les doigts d’une seule main. C’est dire à quel point son œuvre — pourtant l’une des plus passionnante du cinéma français — est gentiment dédaignée par les critiques et théoriciens du septième art. L’ouvrage de Ludovic Maubreuil rejoint ainsi le club restreint des études prenant au sérieux un cinéaste trop souvent relégué, à tort, au titre d’aimable conteur de romances triangulaires au sein de la bourgeoisie parisienne (alors que sa filmographie, se déployant toujours dans un contexte social précis incluant des enjeux de société, est un « petit monde mélangé » constituée de voyous et de flics, d’ouvriers et de patrons, de bourgeois et d’artistes fauchés, s’entraidant ou s’affrontant selon les circonstances). À rebours des lieux communs ânonnés par des journalistes paresseux, Maubreuil montre que la « si belle tristesse du cinéma de Sautet » est constitutive d’une mise en scène élégante et faussement simpliste, dissimulant une myriade de signes mystérieux (voir notamment l’étonnante analyse sur le lien entre les couleurs et la symbolique alchimique établie par Carl Jung) qui rend encore plus bouleversante les destinées de personnages en pleine crise existentielle.

L’essayiste divise son analyse en deux grandes parties : la « Mécanique de précision » tout d’abord, qui décompose minutieusement toutes les figures, motifs, procédés et techniques formelles du cinéaste ; les « Dérèglements » ensuite, que ce soit en révélant la faillite ontologique de l’être nichée au cœur même du dispositif parfaitement huilé, ou à travers une mise en scène suivant un schéma circulaire : d’apparence classique elle est détraquée par des aspects modernes (ancrage sociologique, chronologie fragmentée, traitement du corps…), qui sont eux-mêmes entravés par une volonté esthétique de recréer le réel, de pénétrer dans un labyrinthe mental par « un classicisme réconforté, réanimé même, par la modernité qu’il intègre ». Ainsi de ces différences d’âges qui scellent le pacte amoureux entre un homme et une femme autant qu’ils sont porteurs de désordre relationnel ; de l’argent exhibé qui se substitue aux sentiments et permet « d’apaiser une solitude ainsi sommée de faire sens » ; des synchronicité agissantes, ces évènements qui coïncident entre eux par la loi du hasard et qui revêtent pourtant une signification profonde, comme la hantise de Lily chez Max dans Max et les ferrailleurs (1971) ; de la fameuse figure du trio infernal qui, loin d’être une facilité dramatique, « révèle avant tout une somme de défaillances individuelles », met à mal le couple et empêche surtout la possibilité d’une quaternité qui permettrait d’équilibrer l’instabilité sentimentale des personnages. En effet, loin du cliché qui l’associe rapidement aux « film de copains », Maubreuil montre bien que le cinéma de Sautet est avant tout celui du clivage, de la dissonance, de la fuite, de la fissure, de la faille ontologique qui, sous la plume de Jean Parvulesco, peut se résumer à la formule suivante : « l’impossibilité du mariage ». Le couple est sans arrêt sur la brèche, chaotique, les relations sexuelles sont défaillantes ou incomplètes, les hommes parfois impuissants, l’harmonie souhaitée se délite progressivement aux grés des dissensions et malentendus. En somme, « ce que Sautet tient résolument à filmer, c’est l’inaboutissement du réel, l’union qui se désagrège au moment même où elle pensait se conforter, le désaccord parfait. Cette disjonction est l’essence même de son cinéma ».

Plus loin, l’auteur de Cinématique des muses convoque le roi Arthur pour figurer la mélancolie d’un personnage se tenant à l’écart des fêtes enjouées ou des grandes assemblées familiales (un motif récurrent). À l’instar des chevaliers de la Table Ronde s’étonnant que leur roi s’abstrait du monde en leur présence, Sautet filme les réunions joyeuses pour insister sur celui (souvent le protagoniste principal) qui ne parvient pas à y participer : Vincent dans Vincent, François, Paul et les autres (1974) ou Georges dans Une histoire simple (1978). D’un point de vue médical on peut même voir que certains d’entre eux possèdent des troubles de la personnalité confinant à la schizoïdie, étant donné leur propension à fuir leurs amis, leurs amours, à ne plus être en phase avec leur environnement malgré le besoin de chaleur humaine, à l’instar de Pierre dans Les Choses de la vie (1970) ou Bruno dans Un mauvais fils (1980). Dans un autre chapitre abordant le thème des itinéraires contrariés, ce sont Hermès (dieu des voyages, de l’Autre) et Hestia (déesse du foyer, du Soi) qui sont invoqués afin de figurer le déséquilibre entre le proche et le lointain, les personnages étant souvent tiraillés entre le besoin rassurant de se concentrer sur le « dedans » et le désir de partir, d’explorer le « dehors » au risque de se confronter à l’inconnu.

Partant, le mouvement chez Sautet s’établit à trois niveaux selon une structure en oignon : tout d’abord la trajectoire du récit qui nous catapulte dans des histoires déjà en cours et qui se poursuivent une fois le film terminé (les ellipses temporelles sont, par ailleurs, fréquentes) ; le mouvement des corps ensuite qui se bousculent, s’interpellent, se courent après, mangent en vitesse, allument une cigarette, dansent, s’embrassent, s’engueulent ou attrapent un taxi (« C’est ainsi que la traque policière comme la chronique amoureuse, le suspense comme l’intime, sont filmés avec un même souci de se concentrer sur la réunion ou la séparation des corps, leur élan ou leur fuite ») ; une mise en scène, enfin, qui épouse l’animation des personnages au point de devenir invisible, et un découpage rigoureux qui vient recréer la vérité de ces gestes afin de les faire exister (« Ce que fait un personnage de Sautet dit ce qu’il est »). En revanche, je confesse avoir été complètement largué quant à l’analyse de l’intersubjectivité s’appuyant sur les principes de narratologie de Gérard Genette et François Jost : sans mauvais jeu de mot, la focalisation spectatorielle ou zéro, l’ocularisation interne primaire ou secondaire m’ont fait tourner de l’œil.

Terminons le tour d’horizon de ce riche essai sur une observation brillante qui dit tout ou presque de la beauté de ce cinéma néoclassique, filmant avec justesse et exigence le désordre du monde et les dysharmonies du cœur : « À la vie, dans tous son foisonnement irrelié qui, au cinéma, perd immédiatement de ses couleurs dès que l’on s’en fait le héraut, Sautet tient à substituer une vision ne se disant jamais exhaustive, ni conforme, mais qui a le mérite de l’authenticité, celle-là même que l’on cherche en vain parmi les « passeurs » et les « témoins », eux qui radotent ou falsifient en prétendant traduire, quand lui exhausse en concédant qu’il transpose. »

Sylvain Métafiot

Article initialement publié sur Le Comptoir

11:25 Publié dans Cinéma | Tags : une histoire simple, un mauvais fils, les choses de la vie, vincent, françois, paul et les autres, jean parvulesco, max et les ferrailleurs, le comptoir, sylvain métafiot, la douleur d’exister, claude sautet : du film noir à l’œuvre au blanc, ludovic maubreuil | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 25 août 2021

L’éloquence visuelle : Cinéma muet français par le collectif Zoom Arrière

Après trois numéros consacrés à Brian de Palma, Nanni Moretti, Nagisa Ôshima et avant un cinquième mettant à l’honneur Jim Jarmusch, le collectif Zoom Arrière explore dans son 4e numéro le continent immense et quasi englouti du cinéma muet français. « Englouti » parce qu’une bonne partie des films de cette époque qui court sur près de trente-cinq ans est malheureusement perdue. Comme le rappelle le coordinateur de la revue, Edouard Sivière, « le muet possède la structure d’un iceberg dont la recherche parvient à faire remonter de temps à autre des blocs à la surface, mais dont la majorité de la matière reste à tout jamais inaccessible ». Ainsi, sur les centaines et centaines de (très) courts-métrages tournés seuls une poignée sont encore visibles, notamment grâce au travail d’exhumation et de restauration des Cinémathèques nationales ou de The Film Fondation de Martin Scorsese. Et, à de rares exceptions près, faute de diffusion en salles ou à la télévision, c’est sur Internet que l’on peut visionner — selon des qualités variables — ces œuvres que l’on croyait disparues. Le blogueur Christophe ouvre le bal en proposant une « contre-mémoire du cinéma muet français » en rappelant que « ce qui retient d’abord l’œil dans les films primitifs ce sont les décors naturels ». Et de citer les cinéastes connus pour leurs tournages en extérieur tels les frères Lumières, Léonce Perret, Georges André-Lacroix, Maurice Mariaud, Léon Poirier, Albert Capellani… Ou les inventions formelles prodigieuses d’Abel Gance (triple-écran dans Napoléon, montage sophistiqué dans La Roue) et celles saisissantes de Jean Epstein, Marcel L’Herbier, Henri Fescourt ou Bernard-Deschamps.

De son côté, Jean-Luc Lacuve retrace la vie du muet hexagonal en cinq grandes étapes. Tout d’abord les pionniers que sont Auguste et Louis Lumière, faisant naître le « cinéma-spectacle populaire de masse », en 1895, dans le salon Indien du Grand Café du boulevard des Capucines, à Paris ; Alice Guy, la secrétaire de Léon Gaumont, première réalisatrice de films de fiction avec La Fée aux choux (1896) ; et Georges Méliès, expérimentant le tournage en studio et réalisant Le Voyage dans la lune en 1902. Le cinéma devient rapidement une industrie avec Charles Pathé qui, dès 1905, produit en masse de la pellicule positive impressionnées et produit, en 1907, 351 films loués à des exploitants ; Max Linder, engagé par Pathé, triomphe avec ses comédies et Victorin Jasset avec sa série policière Zigomar (1911) ; Louis Feuillade réalise les cinq épisodes de Fantômas (1913-1914) et la Première Guerre mondiale vient briser l’élan du cinéma français, surpassé par l’industrie américaine, ce qui n’empêche pas Louis Delluc de faire évoluer les codes formels à travers un « esthétisme raffiné ». Dans les années 1920 se succèdent trois avant-garde : l’école « impressionniste » (selon les mots d’Henri Langlois) avec des œuvres emblématiques telles La Fête espagnole de Germaine Dulac (sur un scénario de Delluc) en 1919, La Souriante Madame Beudet en 1923, Nana de Jean Renoir (1926), les adaptations littéraires de Jean Epstein ou la grandiloquence d’Abel Gance ; puis l’avant-garde « picturale », née en Allemagne, et faite d’expérimentations visuelles qui déforment les perceptions sensorielles, attirant les peintres Man Ray et Fernand Léger, multipliant les jeux figuratifs d’Epstein, Grémillon, Dulac, Henri Chomette ou René Clair dont Francis Picabia disait de son Entr’acte (1923) qu’« il croit au plaisir d’inventer, il ne respecte rien si ce n’est le désir d’éclater de rire » ; enfin, le retour au réalisme avec Ménilmontant de Dimitri Kirsanoff (1926), Berlin, symphonie d’une grande ville de Walter Ruttmann (1927), L’Homme à la caméra de Dziga Vertov (1929) ou Jean Painlevé et ses films scientifiques tournés au début des années 1930.

Enfin, nous nous en voudrions de ne pas mentionner les analyses transversales sur les « projections alchimiques et transmutations en chaîne » du magicien Méliès, l’exploration des « films pornographiques clandestins », la parole divine dans les films de Dreyer et Marco de Gastyne consacrés à Jeanne d’Arc, la représentation de la tour Eiffel, Musidora, la muse vampire des surréalistes, les madones un peu nunuches de Jean Epstein, « la villa Liserb et la naissance des studios de la Victorine à Nice », et la mutation à travers les époques du film de Sacha Guitry Ceux de chez nous sur la représentation du génie français. Au total, l’ouvrage présente chronologiquement plus de soixante-dix cinéastes, couvrant la période de 1895 à 1930, à travers les textes de cinéphiles de talents (et aux goûts parfois opposés) tels — outre ceux déjà cités — Benjamin Fauré, Ludovic Maubreuil, Marie-France Leccia, Vincent Roussel, Oriane Sidre, Vincent Jourdan, Joachim Lepastier, Timothée Gérardin, Medhi Benallal, Christian Léciagueçahar…

Sylvain Métafiot

Article initialement publié sur Le Comptoir

12:25 Publié dans Cinéma | Tags : jean epstein, marcel l’herbier, henri fescourt, bernard-deschamps, frères lumières, léonce perret, georges andré-lacroix, maurice mariaud, léon poirier, albert capellani, le comptoir, sylvain métafiot, l’éloquence visuelle, cinéma muet français, collectif zoom arrière, napoléon, abel gance, grémillon, dulac, henri chomette, rené clair, max linder | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 07 juillet 2021

Les coulisses du rêve : Un beau désordre de Marco Caramelli

Comment faire pour s’exprimer alors qu’on pense n’avoir plus rien à dire ? Tandis qu’il s’active dans les préparations de son nouveau film, le cinéaste Massimo Barbiani, s’évanouit d’angoisse dans son appartement romain. Se réveillant à l’hôpital sans trop savoir comment il est arrivé là, on lui prescrit une cure thermale à Chianciano, « à la frontière du Latium et de la Toscane ». Là-bas, il est assailli par les médecins, ses producteurs, les femmes de sa vie, doutant de tout, de son film, de lui et de la réalité même. Si le tableau semble familier aux cinéphiles c’est normal : il s’agit de l’adaptation en roman du célèbre Huit et demi de Fédérico Fellini. Et des images du film, difficile de s’en défaire à la lecture de cette aventure absurde et onirique. Se mettant dans la peau du maestro, Marco Caramelli insère également quelques passages de La Dolce Vita (Claudia Cardinale remplace Anita Ekberg dans la fontaine de Trévi le temps d’un souvenir langoureux) et d’autres éléments biographiques afin de perdre davantage le lecteur dans les méandres de la psyché du réalisateur tourmenté.

Dans la farandole de personnages qui défilent dans la station thermale où il est censé se reposer, Barbiani voit notamment apparaître son actrice principale qui ne sait rien du rôle, sa maitresse, l’exubérante et dodue Carla, sa femme Louise, tendre, fragile mais pas dupe, des journalistes étrangers, des assistants et des collaborateurs qui le pressent de toute part, le psychanalyste Bernhard et ses théories junguiennes, Lily la cartomancienne et véritable âme sœur, des vieux amis et des jeunes nymphettes… En somme, « tous les fantômes de mon existence s’étaient donné le mot pour venir perturber ma quiétude ». Sans oublier ses chers producteurs, auprès de qui il se rend compte que leur médiocrité lui permet paradoxalement de garder les pieds sur terre en canalisant son goût de la démesure : « Se confronter à une autorité despotique, quitte à s’en jouer ensuite dans l’exercice de son art, est un contre-point nécessaire à l’immaturité psychologique de l’artiste. La révolte est toujours féconde, elle porte en elle la nécessité organique de l’expression, là où l’approbation conduit à la banalité et à l’ennui. »

Une révolte qui prend corps lorsqu’un représentant du ministère lui annonce que certaines scènes de son film sont considérées par les garants de l’ordre moral comme misogynes et racistes. De bonne foi, Barbiani explique qu’il s’agit d’une séquence onirique, traduisant le fantasme outrageux de son personnage et ne relevant en aucun cas d’un plaidoyer sexiste : « Nul n’ignore la nature surréaliste de tout rêve, façonné par l’inconscient de manière abstraite, symbolique, souvent absurde… peuplé des pulsions les plus morbides, des désirs refoulés les plus inavouables. » Mais qu’elle soit de droite (le fascisme, l’intégrisme catholique) ou de gauche (la cancel culture) la censure « se fiche bien des subtilités, du second degré. Le pouvoir opère de façon dogmatique et brutale. […] La réalité n’a aucune importance ; c’est d’ailleurs à cela que l’on reconnaît l’obscurantisme… » lui avoue Rinaldi. Ce que Lalaunay décrira plus loin (en s’inspirant visiblement des récentes polémiques ayant ébranlées le monde de la culture) comme l’émergence d’un nouveau fascisme, très différent de l’ancien, puisqu’il « se targuera de progressisme afin de demeurer inattaquable, prétendra œuvrer en faveur du bien, de la liberté et de la démocratie, tout en servant en réalité les intérêts d’une minorité de nantis au détriment de l’ensemble de la population… » On aurait tort de croire qu’il ne s’agit ici que de fiction…

Finalement, ce beau désordre prend une forme plus rangée et sage que l’œuvre dont il s’inspire, ce qui n’amoindrit en rien l’élégance de son trait, pas plus que la chaude déclaration d’amour à un cinéma s’affranchissant de toutes les processions idéologiques et moralisatrices : « Oui, j’aime les comédiens, j’aime les décors, j’aime tout ce peuple qui s’affaire avec passion pour fabriquer quelques instants de rêve… Tout ceci est mon monde, c’est ici que je me sens le mieux, que j’ai pleinement la sensation de vivre. » La meilleure cure au monde.

Sylvain Métafiot

Article initialement publié sur Le Comptoir

10:06 Publié dans Cinéma, Littérature | Tags : cancel culture, massimo barbiani, huit et demi, fédérico fellini, le comptoir, sylvain métafiot, les coulisses du rêve, un beau désordre, marco caramelli | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 23 juin 2021

La demeure de la chair : La Transgression selon David Cronenberg de Fabien Demangeot

De ces premiers courts-métrages à la fin des années 1960 jusqu’à Maps to the Stars en 2014, David Cronenberg s’est imposé comme le maître du body horror et un auteur progressivement plébiscité par le public et respecté par la critique (au point que, chose assez rare et étonnante au demeurant, ses films, toujours aussi violents et dérangeants, fassent régulièrement partie de la compétition des festivals les plus prestigieux de la planète). À l’heure où le réalisateur canadien prépare le remake de son film Crimes of the futur (1970) l’ouvrage de Fabien Demangeot tombe à point nommé pour analyser cette œuvre au rouge couleur sang, à travers la dimension transgressive décortiquée sous trois angles complémentaires : la transgression corporelle, la transgression sexuelle et la transgression psychique.

Parasité, contaminé, amputé, décomposé, malade ou en mutation, le corps est l’obsession première de Cronenberg et l’objet de toutes ses expérimentations filmiques. Un corps qui, au fil de ses transformations, s’affranchit de la conscience humaine pour gagner en puissance et s’émanciper sexuellement comme dans Frissons (1975) ou La Mouche (1986). De fait, « la transgression de la morale et de l’éthique n’est possible que si l’enveloppe charnelle est transgressée ». La transgression psychique s’exprime quant à elle dans la représentation de personnages schizophréniques comme Dennis dans Spider (2001), hystériques comme Sabina dans A Dangerous Method (2011) ou fous comme les frères jumeaux dans Faux-Semblants (1988) ou le patient de Transfer (1966) son premier court-métrage. Un éclatement des perceptions mentales symbolisé notamment dans la mise en scène du Festin Nu, que Cronenberg ne s’est pas simplement contenté d’adapter du roman de William S. Burroughs, mais lui a emprunté sa technique du cut-up. Le réalisateur concevant le cinéma (du moins ses premiers films) « comme un jeu de construction et d’assemblage », laissant davantage parler ses instincts que la rationalité.

En termes formels, Demangeot rappelle que Cronenberg a toujours l’intelligence d’user du hors-champ pour illustrer les scènes sexuelles les plus perturbantes, déjouant à la fois les attentes du spectateur et une éventuelle censure de la part des institutions. On se souvient pourtant que le cinéaste a été hué lors de la présentation de Crash au festival de Cannes en 1996 (bien que certains spectateurs ne se pressent aux « séances sulfureuses » du festival que pour mieux en sortir au plus vite afin de geindre leur indignation). Reste que la fusion du corps et de la machine dans une étreinte sexuelle confinant au désir de mort, bien que dénuée d’effets gore, demeure extrêmement dérangeante parce qu’elle s’affranchit de toute norme morale. La relation corps/machine acquiert par ailleurs une dimension fantastique dans Le Festin Nu (1991), eXistenZ (1999) ou Vidéodrome (1983) : la machine à écrire du premier, la console de jeu du deuxième et la télévision du troisième deviennent des créatures organiques, érotiques et perverses auxquelles les personnages « s’accouplent » : « les organes sexuels sont métaphorisés, sur le plan visuel, par la création de nouveaux orifices. » Cronenberg subvertit ainsi les codes des scènes de sexe pour en proposer une représentation ouvertement grotesque.

S’il est enfin un corps qui procure une certaine peur dans le cinéma de Cronenberg c’est celui de la femme, « parce qu’elle représente, aux yeux de l’homme, un territoire inexploré aussi excitant qu’effrayant », affirme Fabien Demangeot. Sexuellement dominante et intrépide, la femme fait découvrir aux personnages masculins des recoins corporels et des zones d’ombres érotiques dont ils ne soupçonnaient pas l’existence. Que ce soit les pratiques sadomasochistes de Nicki dans Vidéodrome, les parties du corps brûlé d’Agatha dans Maps to the Stars, l’utérus trifide de Claire dans Faux-semblants (1988) ou les cicatrices et les prothèses métalliques de Gabrielle dans Crash, la femme agit comme un révélateur de nouvelles expérimentations sexuelles, des fantasmes honteux et enfouis dans la psyché de l’homme, d’une invitation à outrepasser les limites du concevable. Chez Cronenberg le jeu des métamorphoses corporelles est un piège cruel mais obsédant.

Sylvain Métafiot

Article initialement publié sur Le Comptoir

14:37 Publié dans Cinéma | Tags : crimes of the futur, videodrome, crash, frissons, la mouche, spider, cut-up, corps, sexe, métamorphoses, le comptoir, sylvain métafiot, la demeure de la chair, la transgression selon david cronenberg, fabien demangeot | Lien permanent | Commentaires (0)