jeudi, 02 septembre 2021

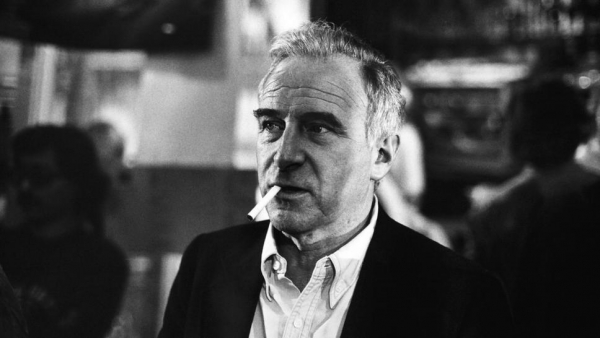

La douleur d’exister : Claude Sautet : du film noir à l’œuvre au blanc de Ludovic Maubreuil

Les monographies consacrées à Claude Sautet se comptent sur les doigts d’une seule main. C’est dire à quel point son œuvre — pourtant l’une des plus passionnante du cinéma français — est gentiment dédaignée par les critiques et théoriciens du septième art. L’ouvrage de Ludovic Maubreuil rejoint ainsi le club restreint des études prenant au sérieux un cinéaste trop souvent relégué, à tort, au titre d’aimable conteur de romances triangulaires au sein de la bourgeoisie parisienne (alors que sa filmographie, se déployant toujours dans un contexte social précis incluant des enjeux de société, est un « petit monde mélangé » constituée de voyous et de flics, d’ouvriers et de patrons, de bourgeois et d’artistes fauchés, s’entraidant ou s’affrontant selon les circonstances). À rebours des lieux communs ânonnés par des journalistes paresseux, Maubreuil montre que la « si belle tristesse du cinéma de Sautet » est constitutive d’une mise en scène élégante et faussement simpliste, dissimulant une myriade de signes mystérieux (voir notamment l’étonnante analyse sur le lien entre les couleurs et la symbolique alchimique établie par Carl Jung) qui rend encore plus bouleversante les destinées de personnages en pleine crise existentielle.

L’essayiste divise son analyse en deux grandes parties : la « Mécanique de précision » tout d’abord, qui décompose minutieusement toutes les figures, motifs, procédés et techniques formelles du cinéaste ; les « Dérèglements » ensuite, que ce soit en révélant la faillite ontologique de l’être nichée au cœur même du dispositif parfaitement huilé, ou à travers une mise en scène suivant un schéma circulaire : d’apparence classique elle est détraquée par des aspects modernes (ancrage sociologique, chronologie fragmentée, traitement du corps…), qui sont eux-mêmes entravés par une volonté esthétique de recréer le réel, de pénétrer dans un labyrinthe mental par « un classicisme réconforté, réanimé même, par la modernité qu’il intègre ». Ainsi de ces différences d’âges qui scellent le pacte amoureux entre un homme et une femme autant qu’ils sont porteurs de désordre relationnel ; de l’argent exhibé qui se substitue aux sentiments et permet « d’apaiser une solitude ainsi sommée de faire sens » ; des synchronicité agissantes, ces évènements qui coïncident entre eux par la loi du hasard et qui revêtent pourtant une signification profonde, comme la hantise de Lily chez Max dans Max et les ferrailleurs (1971) ; de la fameuse figure du trio infernal qui, loin d’être une facilité dramatique, « révèle avant tout une somme de défaillances individuelles », met à mal le couple et empêche surtout la possibilité d’une quaternité qui permettrait d’équilibrer l’instabilité sentimentale des personnages. En effet, loin du cliché qui l’associe rapidement aux « film de copains », Maubreuil montre bien que le cinéma de Sautet est avant tout celui du clivage, de la dissonance, de la fuite, de la fissure, de la faille ontologique qui, sous la plume de Jean Parvulesco, peut se résumer à la formule suivante : « l’impossibilité du mariage ». Le couple est sans arrêt sur la brèche, chaotique, les relations sexuelles sont défaillantes ou incomplètes, les hommes parfois impuissants, l’harmonie souhaitée se délite progressivement aux grés des dissensions et malentendus. En somme, « ce que Sautet tient résolument à filmer, c’est l’inaboutissement du réel, l’union qui se désagrège au moment même où elle pensait se conforter, le désaccord parfait. Cette disjonction est l’essence même de son cinéma ».

Plus loin, l’auteur de Cinématique des muses convoque le roi Arthur pour figurer la mélancolie d’un personnage se tenant à l’écart des fêtes enjouées ou des grandes assemblées familiales (un motif récurrent). À l’instar des chevaliers de la Table Ronde s’étonnant que leur roi s’abstrait du monde en leur présence, Sautet filme les réunions joyeuses pour insister sur celui (souvent le protagoniste principal) qui ne parvient pas à y participer : Vincent dans Vincent, François, Paul et les autres (1974) ou Georges dans Une histoire simple (1978). D’un point de vue médical on peut même voir que certains d’entre eux possèdent des troubles de la personnalité confinant à la schizoïdie, étant donné leur propension à fuir leurs amis, leurs amours, à ne plus être en phase avec leur environnement malgré le besoin de chaleur humaine, à l’instar de Pierre dans Les Choses de la vie (1970) ou Bruno dans Un mauvais fils (1980). Dans un autre chapitre abordant le thème des itinéraires contrariés, ce sont Hermès (dieu des voyages, de l’Autre) et Hestia (déesse du foyer, du Soi) qui sont invoqués afin de figurer le déséquilibre entre le proche et le lointain, les personnages étant souvent tiraillés entre le besoin rassurant de se concentrer sur le « dedans » et le désir de partir, d’explorer le « dehors » au risque de se confronter à l’inconnu.

Partant, le mouvement chez Sautet s’établit à trois niveaux selon une structure en oignon : tout d’abord la trajectoire du récit qui nous catapulte dans des histoires déjà en cours et qui se poursuivent une fois le film terminé (les ellipses temporelles sont, par ailleurs, fréquentes) ; le mouvement des corps ensuite qui se bousculent, s’interpellent, se courent après, mangent en vitesse, allument une cigarette, dansent, s’embrassent, s’engueulent ou attrapent un taxi (« C’est ainsi que la traque policière comme la chronique amoureuse, le suspense comme l’intime, sont filmés avec un même souci de se concentrer sur la réunion ou la séparation des corps, leur élan ou leur fuite ») ; une mise en scène, enfin, qui épouse l’animation des personnages au point de devenir invisible, et un découpage rigoureux qui vient recréer la vérité de ces gestes afin de les faire exister (« Ce que fait un personnage de Sautet dit ce qu’il est »). En revanche, je confesse avoir été complètement largué quant à l’analyse de l’intersubjectivité s’appuyant sur les principes de narratologie de Gérard Genette et François Jost : sans mauvais jeu de mot, la focalisation spectatorielle ou zéro, l’ocularisation interne primaire ou secondaire m’ont fait tourner de l’œil.

Terminons le tour d’horizon de ce riche essai sur une observation brillante qui dit tout ou presque de la beauté de ce cinéma néoclassique, filmant avec justesse et exigence le désordre du monde et les dysharmonies du cœur : « À la vie, dans tous son foisonnement irrelié qui, au cinéma, perd immédiatement de ses couleurs dès que l’on s’en fait le héraut, Sautet tient à substituer une vision ne se disant jamais exhaustive, ni conforme, mais qui a le mérite de l’authenticité, celle-là même que l’on cherche en vain parmi les « passeurs » et les « témoins », eux qui radotent ou falsifient en prétendant traduire, quand lui exhausse en concédant qu’il transpose. »

Sylvain Métafiot

Article initialement publié sur Le Comptoir

11:25 Publié dans Cinéma | Tags : une histoire simple, un mauvais fils, les choses de la vie, vincent, françois, paul et les autres, jean parvulesco, max et les ferrailleurs, le comptoir, sylvain métafiot, la douleur d’exister, claude sautet : du film noir à l’œuvre au blanc, ludovic maubreuil | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 06 décembre 2019

Ludovic Maubreuil : « Le cinéma européen a su parler des variations de l’âme féminine à travers le parcours d’actrices singulières »

Article initialement publié sur Le Comptoir

Ludovic Maubreuil est critique et théoricien du cinéma. Il a notamment publié des essais aux éditions Alexipharmaque : « Le Cinéma ne se rend pas » (2008), « Bréviaire de cinéphilie dissidente » (2009), « Les images secondent » (2012), « Ciné-méta-graphiques » (2016), mais aussi un recueil de nouvelles « L’Égrégore rétinien » (Hypallage, 2015). Il vient de faire paraître « Cinématique des Muses » (Pierre-Guillaume de Roux, 2019), soit les portraits d’une vingtaine d’égéries énigmatiques et fascinantes qui, à travers leurs carrières composites, dévoilent une autre histoire du cinéma.

Le Comptoir : Ce qui étonne en ouvrant votre ouvrage c’est que vos « muses » ne sont pas des stars, des divas de renom, mais bien plutôt des comédiennes abonnées aux seconds rôles. Pourquoi un tel choix ? Chacune d’entre elles est-elle porteuse d’un cinéma qui lui est propre ?

Ludovic Maubreuil : Si la plupart d’entre elles ont en effet été abonnées aux seconds rôles, quelques-unes ont eu droit aux premiers, mais pour des œuvres souvent mineures, tandis que d’autres se sont limitées aux personnages de troisième ordre, voire aux courtes apparitions. Je pense là tout particulièrement à Tina Aumont. Il y avait plusieurs raisons de privilégier ces actrices-là. D’abord parce qu’elles sont sinon méconnues du moins négligées. Si Catherine Jourdan ou Francine Bergé ne disent rien à beaucoup de spectateurs d’aujourd’hui, Amanda Langlet ou Cathy Rosier sont réduites à leur présence marquante, respectivement dans Pauline à la plage de Rohmer et Le Samouraï de Melville. Quant aux actrices comme Marie-France Pisier ou Claude Jade, qui ont en revanche beaucoup tourné, on croit les avoir si bien cernées qu’elles souffrent aujourd’hui d’un désintérêt certain. Toutes ces actrices participent ainsi de ce que Léo Ferré appelait avec nostalgie, « le parfum qu’on oublie dans le bruit des odeurs ». Leur singularité splendide risque d’être recouverte par le charme commun des vedettes du moment, ou par la beauté immédiatement reconnaissable des comédiennes célèbres, laquelle, étalée aux yeux de tous, ne pose plus question.

Ludovic Maubreuil : Si la plupart d’entre elles ont en effet été abonnées aux seconds rôles, quelques-unes ont eu droit aux premiers, mais pour des œuvres souvent mineures, tandis que d’autres se sont limitées aux personnages de troisième ordre, voire aux courtes apparitions. Je pense là tout particulièrement à Tina Aumont. Il y avait plusieurs raisons de privilégier ces actrices-là. D’abord parce qu’elles sont sinon méconnues du moins négligées. Si Catherine Jourdan ou Francine Bergé ne disent rien à beaucoup de spectateurs d’aujourd’hui, Amanda Langlet ou Cathy Rosier sont réduites à leur présence marquante, respectivement dans Pauline à la plage de Rohmer et Le Samouraï de Melville. Quant aux actrices comme Marie-France Pisier ou Claude Jade, qui ont en revanche beaucoup tourné, on croit les avoir si bien cernées qu’elles souffrent aujourd’hui d’un désintérêt certain. Toutes ces actrices participent ainsi de ce que Léo Ferré appelait avec nostalgie, « le parfum qu’on oublie dans le bruit des odeurs ». Leur singularité splendide risque d’être recouverte par le charme commun des vedettes du moment, ou par la beauté immédiatement reconnaissable des comédiennes célèbres, laquelle, étalée aux yeux de tous, ne pose plus question.

La différence qu’incarnent ces actrices ne sera bientôt plus comprise que comme une aimable coquetterie, un particularisme pour esthètes, une somme de détails désuets, alors qu’elle s’avère, et c’est la deuxième raison de ce choix, la plus solide contradiction à ce que le cinéma contemporain entérine comme image incontestable de la féminité. Enfin, je voulais raviver le souvenir de ces actrices du monde d’avant, leur rendre hommage non seulement en raison de l’effacement qui les guette, mais aussi parce qu’elles me semblent toutes porteuses d’une spécificité : chacune d’entre elles a en effet poursuivi de films en films, un récit particulier et c’est à ce spectacle qu’elles nous ont conviés.

« Toutes ces actrices participent ainsi de ce que Léo Ferré appelait avec nostalgie, "le parfum qu’on oublie dans le bruit des odeurs". »

lundi, 24 juin 2019

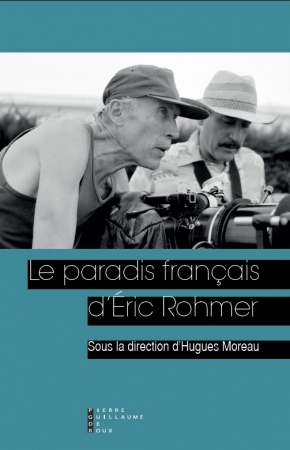

À la recherche du paradis français d’Éric Rohmer

Article initialement publié sur Le Comptoir

Ancien rédacteur en chef des « Cahiers du cinéma », Éric Rohmer avait, comme nombre de ses camarades cinéphiles de l’époque (Rivette, Godard, Chabrol, Truffaut), franchi la barrière de la réalisation, fusionnant le stylo et la caméra en un style d’une singularité antique au sein de la Nouvelle Vague. Épris de culture classique, filmant – dans la lignée de Rossellini et Renoir – la vie sans artifices, il réalisa contes, proverbes et comédies d’une préciosité digne du Grand Siècle. « Un paradis français intellectuel, pour reprendre les mots d’Aurora Cornu, dans lequel les garçons et les filles discutent de livres ». Nous nous sommes entretenus avec deux éminents rohmériens, Ludovic Maubreuil et Pierre Cormary – contributeurs à l’ouvrage collectif « Le Paradis français d’Éric Rohmer »(éditions Pierre-Guillaume de Roux) – pour parcourir l’éden du plus moraliste des cinéastes français.

Le Comptoir : Quel a été votre premier contact avec le cinéma d’Éric Rohmer ?

Ludovic Maubreuil : Je devais avoir quinze ans, à l’occasion de la sortie en salles de Pauline à la plage (1983). Ne connaissant ni les filles ni le bord de mer, les photos colorées, dans le hall du cinéma, m’avaient captivé. J’en étais ressorti à la fois ému et désappointé : j’aurais voulu vivre dans ce film, côtoyer ces corps-là, mais en même temps je comprenais que je n’avais pas les mots pour y parvenir.

Ludovic Maubreuil : Je devais avoir quinze ans, à l’occasion de la sortie en salles de Pauline à la plage (1983). Ne connaissant ni les filles ni le bord de mer, les photos colorées, dans le hall du cinéma, m’avaient captivé. J’en étais ressorti à la fois ému et désappointé : j’aurais voulu vivre dans ce film, côtoyer ces corps-là, mais en même temps je comprenais que je n’avais pas les mots pour y parvenir.

L’année suivante, des photos tout aussi aguicheuses me faisaient découvrir L’Année des méduses de Christopher Frank, à vrai dire bien plus simple à appréhender. C’étaient des corps aux postures sans équivoque, et des situations à ce point fabriquées que leur séduction ne pouvait qu’être à la fois violente et sans mystère. Il ne s’agissait que d’images filmées, qui ne m’incluaient en aucune manière dans leur récit. C’était finalement rassurant. Je me suis perdu pendant une dizaine d’années dans la sidération procurée par le cinéma formaliste, qui n’exigeait rien d’autre de moi que la reddition fascinée. Et puis j’ai vu un jour qu’Amanda Langlet, l’interprète de Pauline, était à l’affiche d’un autre film de jeunes filles et de bord de mer, et c’était Conte d’été (1996). J’y suis entré à tout hasard, mais cette fois je n’ai pas ressenti la frustration d’être mis à l’écart du film, car celui-ci peignait avec une évidence tranquille, l’aveuglant réalisme psychologique de ma propre existence ! La forme n’y cherchait pas à masquer quoi que soit, mais au contraire à porter avec le plus d’élégance possible, la vérité des sentiments, la justesse des interactions, l’authenticité du regard. C’est alors que je suis devenu rohmérien. J’ai tiré sur le fil de la vérité, comme dirait l’autre, et tout est venu ; je n’ai plus manqué un seul de ses films.

Pierre Cormary : Ce devrait être à l’époque de la sortie de Conte d’été en 1996, j’avais vingt-six ans. Je ne connaissais pas du tout Rohmer et en avais, par ouï-dire, une assez mauvaise opinion, celle d’un cinéma verbeux, artificiel, affreusement mal joué, avec des personnages imbuvables. Et puis, je suis tombé sur la bande-annonce de ce film et tout de suite j’ai été fasciné. Ces jeunes gens qui glosent sur la plage. Ces paroles qui semblent détachées de ceux qui les prononcent. Ce mélange de documentaire et de théâtre précieux. Quelque chose d’immanent, d’épiphanique, d’ultra-vrai se produisait sur l’écran. Je n’avais jamais vu ce genre d’image – ou mieux ce genre de paroles en images, car il s’agit bien de ça chez Rohmer : “voir la parole”. Je suis donc allé voir ce film et j’en suis ressorti comme un ado qui a vu un Spiderman et qui se dit que Spiderman, c’est lui. Gaspard (Melvil Poupaud), c’était moi, verbeux, artificiel, jouant mal mon propre rôle auprès des filles et peut-être imbuvable ! Dès lors, j’ai découvert ses autres films et me les suis tous appropriés. Il suffit que je revoie quelques images de l’un ou de l’autre pour me sentir immédiatement “chez moi”. Et pourtant, le sentiment d’étrangeté est resté jusqu’à aujourd’hui. Il y a quelque chose de très décalé, d’inconnu entre “lui” et “moi”. Comme si, même en le connaissant par cœur, on ne s’y habituait jamais. C’est le cinéma le plus proche et le plus lointain que je connaisse.

12:44 Publié dans Cinéma | Tags : conte d'été, conte d'hiver, pauline à la plage, ludovic maubreuil, pierre cormaryle comptoir, sylvain métafiot, À la recherche du paradis français d’Éric rohmer, l’amour l’après-midi, le ramayon vert, le genou de claire, ma nuit chez maud | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 11 mars 2015

Dieu cinématique

Après le questionnaire du Miroir et celui sur la Politique, Ludovic Maubreuil nous propose un questionnaire portant sur les dieux et les mythes au cinéma. L'occasion de mettre sa foi de cinéphile à l’épreuve.

1) Parmi tous ceux qui ont été représentés au cinéma, quel est votre dieu préféré ?

Celui qui créa la femme, pardi !

2) Quel édifice religieux, présent dans un film, vous a donné envie de vous y attarder ?

Celle qu'occupe Andreï Roublev dans le film de Tarkovski.

Bien que je serais curieux de découvrir le mystère de l'église démoniaque de L'Antre de la folie de John Carpenter.

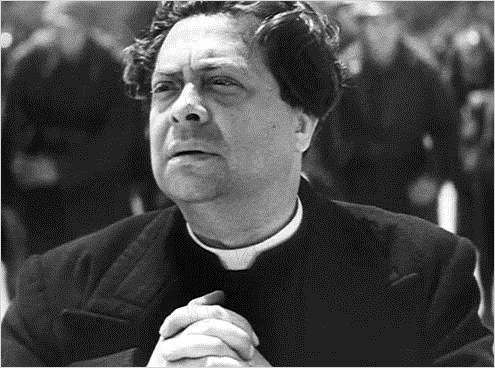

3) Quel personnage de prêtre vous a le plus marqué ?

Don Pietro Pellegrini, l'admirable prêtre résistant dans Rome, ville ouverte de Roberto Rossellini.

14:24 Publié dans Cinéma | Tags : dieu cinématique, ludovic maubreuil, sylvain métafiot, foi, cinéphilie, rites, diables, chrétien, jésus, islam, juif, mythologie, blasphème, paien | Lien permanent | Commentaires (2)

mardi, 15 janvier 2013

Miroir cinématique

Voici ma participation au narcissique questionnaire du miroir de l'excellent cinéphile Ludovic Maubreuil. Un exercice plus difficile qu'il n'y paraît mais ô combien excitant.

1) Avez-vous déjà accroché chez vous une affiche de film ?

Oh que oui ! Et pas qu'un peu. Adolescent, les murs de ma chambre se couvraient du Seigneur des Anneaux, Matrix, Spiderman, La Guerre des mondes, Signes, Minorty report, Charlie et la chocolatrie, Sin City, Alexandre, Les Infiltrés, etc.

Désormais, Le Kid de Chaplin veille dans mon couloir et Harold Lloyd, dans Safety Last, est suspendu dans ma chambre. Mais, la plus belle est celle de La Dolce Vita de Fellini au-dessus de mon lit. Un beau cadeau.

2) Quelle affiche, placardée à l'intérieur d'un film, préférez-vous ?

Je dirais la pochette de disque de 2001, L'Odyssée de l'espace dans Orange Mécanique. Bon, ce n'est pas une affiche mais là, à brûle-pourpoint, je sèche.

00:36 Publié dans Cinéma | Tags : miroir cinématique, ludovic maubreuil, sylvain métafiot, narcissique, questionnaire, affiche de film, seigneur des anneaux, matrix, spiderman, la guerre des mondes, signes, minorty report, charlie et la chocolatrie, sin city, alexandre, les infiltrés, le kid, chaplin, la dolce vita, cinéma, fellini, 2001 l'odyssée de l'espace, orange mécanique, eyes wide shut, stanley kubrick, cyrano de bergerac, holy motors, leos carax, méliès, comoedia, lyon, effroyables jardins, pélussin, claudia cardinale, oslo 31 août, taxi driver, travis bickle, anders, les révoltés du bounty, noodles, robert de niro, sergio leone, il était une fois en amérique, citizen kane, orson welles, david boreanaz, angel, nathan scott, gérard philipe, spiderman sueding | Lien permanent | Commentaires (4)