dimanche, 05 janvier 2025

Cimes cinéphiliques 2024

Qui succède à Les Herbes sèches de Nuri Bilge Ceylan au titre de meilleur film de l'année ? La réponse dans notre habituel top 15 20, suivi de son flop 10 tout aussi subjectif.

Au sommet cette année

1) La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer

2) Furiosa de George Miller

3) Los Delincuentes de Rodrigo Moreno

4) Miséricorde d’Alain Guiraudie

5) Walk Up de Hong Sang-Soo

22:40 Publié dans Cinéma | Tags : la zone d'intérêt, cimes cinéphiliques 2024, top ciné, flop, furiosa, los delincuentes, miséricorde, walk up, city of darkness, riddle of fire, in water, eat the night, sans jamais nous connaître, l'ombre du feu, les graines du figuier sauvage, nome, trois amies, noël à miller's point, À son image, l'histoire de souleymane, love lies bleeding, grand tour, comme le feu, flow, jeunesse (le printemps), knit's island, l'île sans fin, anhell69, after, memory, megalopolis, dj medhi : made in france, arcane, gladiator ii, the fall guy, drive-away dolls, emmanuelle, drone, blink twice, civil war, argylle, horizon | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 15 mai 2024

La Laguna del Soldado [Festival Cinéma du Réel]

Un épais brouillard glisse le long d’une colline, accompagnant la fuite d’un cours d’eau qui serpente entre les tourbières tandis qu’une tempête noire menace des montagnes emplies d’une « profonde tristesse ». Mais contrairement à ce que cette atmosphère romantique laisse penser nous ne nous trouvons pas aux abords d’un lac écossais jouxtant un château gothique abandonné. Nous sommes en Colombie, plus précisément dans le páramo de la cordillère des Andes. C’est dans ces contrées immenses où l’homme ne pose que rarement le pied que le réalisateur montréalais d’origine colombienne Pablo Álvarez-Mesa a fixé sa caméra, captant la beauté aride et désertique de ses paysages grandioses à travers de longs plans fixe et d’élégants fondus enchaînés.

Si les humains sont en grande partie absents de l’écran (exception faite d’un chauffeur de taxi, d’une scientifique…) ce sont les fantômes qui peuplent La Laguna del Soldado, notamment celui de Simon Bolivar qui ouvre le film par le poème « Mi delirio sobre el Chimborazo », accompagné du grondement sous-marin des luttes politiques de la campagne de libération. En juin 1819 les soldats d’El Libertador traversent les hauts plateaux de la cordillère Orientale par la voie du páramo de Pisba. Une centaine d’entre eux y laissera la vie dans un lagon transformé en cimetière naturel, celui même qui donne son nom au film.

Fort d’expérimentations formelles amalgamant les sons et les couleurs dans un montage alternant les voix déchirées du passé et les revendications politiques des populations autochtones, le film constitue tout autant un plaidoyer pour la justice environnementale, sociale et raciale ; qu’une symphonie aquatique et contemplative, rythmée par l’écoulement des cours d’eau sur les roches ou le son mat de la pluie rebondissant sur les tiges des frailejones.

Sylvain Métafiot

Article initialement publié sur Zone Critique

18:01 Publié dans Cinéma | Tags : zone critique, sylvain métafiot, la laguna del soldado, festival cinéma du réel, simon bolivar, pablo Álvarez-mesa, colombie, cordillère des andes | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 08 avril 2024

« Le léopard meurt avec ses taches » : Les derniers jours des fauves de Jérôme Leroy

Nathalie Séchard, présidente d’un « pays riche peuplé de pauvres », sorte de Macron au féminin, décide de ne pas se représenter à l’élection présidentielle. Plutôt que gérer un pays en plein chaos elle préfère passer le reste de son temps à faire l’amour avec son jeune mari dans sa maison en Bretagne et à regarder des films de Jim Jarmusch (on la comprend). Une lutte impitoyable pour sa succession se déclenche alors et avec elle une longue série de cadavres.

Avec Les derniers jours des fauves, Leroy poursuit avec brio son exploration des zones d’ombres de notre démocratie, celles qui abritent les discours extrémistes, les machinations politiques et les violences fanatiques. S’appuyant sur les remous des dernières années, l’auteur décrit un pays en proie à la révolte des Gilets jaunes, les manifestations contre les réformes libérales, la catastrophe climatique, les ravages de la pandémie du Covid-19, la violence fasciste et le complotisme rampant. Dans la lignée du Bloc et de L’Ange gardien, cette nouvelle fiction politique grossit légèrement la réalité pour mieux nous alerter sur les dangers des tentations autoritaires. On retrouve d’ailleurs quelques protagonistes du Bloc Patriotique, le parti d’extrême-droite dirigé par Agnès Dorgelles, son intello de mari Antoine Maynard et le chef du service d’ordre, Stanko le nazillon.

Ici, l’antagoniste principal se nomme Beauséant, vieux gaulliste tendance Pasqua et nouveau ministre de l’Intérieur de Séchard. Son goût du pouvoir le poussera à manipuler les fachos du Bloc Patriotique dans un complot visant à accéder à la fonction suprême. Pour lui faire face, Guillaume Manerville, ministre d’État à l’Écologie sociale et solidaire, seul recours de la gauche pour contrer les ambitions de Beauséant et son désir d’ordre ultra-sécuritaire. Manerville a une fille, Clio, aspirante normalienne qui s’encanaille gentiment avec les Bonobos Effondrés (clin d’œil aux Chimpanzés du futur de Pièces et Main d’œuvre) des jeunes post-situs qui refont le monde dans un bar du Xe arrondissement, L’Hacienda bleue. Problème : Clio devient une cible et devra compter sur la protection du Capitaine, ancien barbouze et lié par un pacte secret avec son père, pour éviter de finir éparpillée façon puzzle comme la voiture d’une ministre de Séchard.

Si la poésie et la littérature constituaient le remède à l’effondrement du monde dans Vivonne (2021), elles infusent autant les pages de ce roman noir, comme un contre-poison à la brutalité des rapports humains, accompagnant le périple de Clio et du Capitaine dans une France en proie au chaos. Ces deux-là deviendront inséparables à la fin du roman, lui veillant sur elle comme l’ange gardien qu’il a toujours été, un Glock 19 toujours à portée de main, L’Anabase de Xénophon dans l’autre. Au-delà de la maîtrise de la dramaturgie, Leroy arrive en quelques tirades bien senties à brosser le portrait d’un personnage dans toute sa complexité, à donner corps à ses rêves et ses désirs, à le projeter dans une histoire qui le dépasse. Ou l’art de réunir Balzac et Manchette sous l’égide de l’humour noir le plus féroce.

Sylvain Métafiot

Article initialement publié sur Le Comptoir

14:46 Publié dans Littérature | Tags : le comptoir, sylvain métafiot, les derniers jours des fauves, jérôme leroy, jim jarmusch, nathalie séchard, covid-19, gilets jaunes, beauséant, guillaume manerville | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 28 février 2024

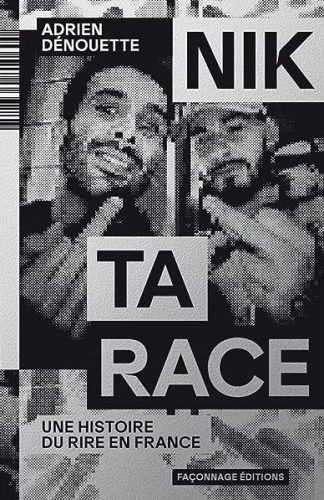

Adrien Dénouette : « Le standup est une affaire de passions tristes, de honte et de violence »

« Aujourd’hui, le meilleur comique de France est un Arabe ». Difficile de donner tort à Adrien Dénouette, auteur de « Nik ta race. Une histoire du rire en France » (Façonnage éditions, 2023), lorsqu’on découvre la force de frappe de Mustafa El Atrassi, bombe sale et hautement corrosive explosant à la face d’une France ayant une peur bleue de son propre ridicule. Dans son essai l’auteur s’interroge : « Pourquoi réserve-t-on au rire le même traitement qu’à nos banlieues ? » Pourquoi le rire populaire est-il à ce point méprisé par les « élites » culturelles ? Le mantra du standup américain selon lequel « plus il détruit, plus le rire soulage » est-il soluble dans l’humour hexagonal ? Éléments de réponse en explorant ce fameux rire à la française, de Victor Hugo et Céline à Riad Sattouf et Jean-Pascal Zadi, en passant par l’épopée des Nuls et celle des Inconnus, la gouaille de Depardieu, les grimaces de Clavier et l’amertume des films du duo Bacri-Jaoui, le flow énervé des rappeurs, les caricatures de Charlie Hebdo et le trash talk des sportifs.

Le Comptoir : Commençons avec la figure centrale qui traverse votre essai : Mustafa El Atrassi. Comique encore aujourd’hui assez méconnu du grand public, comment pourriez-vous le présenter à ceux qui n’en n’ont jamais entendu parler ?

Adrien Dénouette : Comme le meilleur comédien de standup français, et comme un Arabe. C’est d’autant plus important de souligner cette identité que ses spectacles s’adressent prioritairement à un public d’Arabes de France, à qui El Atrassi parle dans la langue pleine d’argot et très imagée des banlieues. Ce qui n’enlève rien au fait qu’il soit un artiste français, et selon moi le plus fort de sa discipline. Car ses spectacles sont accessibles à n’importe quel spectateur francophone, à condition de faire l’effort de saisir sa démarche. Ma réflexion découle de la découverte d’un de ses spectacles, par hasard, en 2019 sur Youtube. Sa langue, son style, son agressivité, sa liberté de ton dans le chambrage très violent de son public m’ont immédiatement séduits. C’est la première fois que j’avais le sentiment d’assister à du standup dans ma langue natale, et non à une pâle copie de cet art anglo-saxon qui se distingue des sketchs de chez nous par son adresse directe, à la première personne.

Adrien Dénouette : Comme le meilleur comédien de standup français, et comme un Arabe. C’est d’autant plus important de souligner cette identité que ses spectacles s’adressent prioritairement à un public d’Arabes de France, à qui El Atrassi parle dans la langue pleine d’argot et très imagée des banlieues. Ce qui n’enlève rien au fait qu’il soit un artiste français, et selon moi le plus fort de sa discipline. Car ses spectacles sont accessibles à n’importe quel spectateur francophone, à condition de faire l’effort de saisir sa démarche. Ma réflexion découle de la découverte d’un de ses spectacles, par hasard, en 2019 sur Youtube. Sa langue, son style, son agressivité, sa liberté de ton dans le chambrage très violent de son public m’ont immédiatement séduits. C’est la première fois que j’avais le sentiment d’assister à du standup dans ma langue natale, et non à une pâle copie de cet art anglo-saxon qui se distingue des sketchs de chez nous par son adresse directe, à la première personne.

En me renseignant, j’ai découvert que cette liberté de ton découlait d’une décision radicale : rompre définitivement avec les médias et la culture française, à la suite d’un embryon de carrière à la télévision dans les années 2000. Le livre prend cette marginalisation volontaire comme point de départ, celle d’un Arabe, en France. Car à mes yeux, la place du rire dans la société française EST celle d’un Arabe. Une sorte d’anomalie très mal vue par le « Centre », qui est bourgeois, Blanc, conservateur. El Atrassi est l’incarnation de ce rire populaire et anarchique qui ne cherche pas à « plaire », en flattant la bonne morale. Mais juste à détruire le sérieux des autres parce que c’est drôle de désobéir. Et il l’est.

16:14 Publié dans Actualité | Tags : le comptoir, sylvain métafiot, adrien dénouette, « le standup est une affaire de passions tristes, de honte et de violence », mustafa el atrassi, victor hugo, céline, riad sattouf, jean-pascal zadi, les nuls, les inconnus, depardieu, christian clavier, bacri-jaoui | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 08 janvier 2024

Cimes cinéphiliques 2023

Qui succède à Apollo 10 ½ de Richard Linklater au titre de meilleur film de l'année ?

La réponse dans notre habituel top 15, suivi de son flop 10 tout aussi subjectif.

Au sommet cette année

1) Les Herbes sèches de Nuri Bilge Ceylan

2) The Fabelmans de Steven Spielberg

3) Babylon de Damien Chazelle

4) Désordres de Cyril Schäublin

5) Les Feuilles mortes d’Aki Kaurismäki

6) Limbo de Soi Cheang

11:23 Publié dans Cinéma | Tags : cimes cinéphiliques 2023, sylvain métafiot, les herbes sèches, nuri bilge ceylan, the fabelmans, steven spielberg, babylon, damien chazelle, désordres, cyril schäublin, les feuilles mortes, aki kaurismäki, limbo, soi cheang, aftersun, charlotte wells, la chimère, alice rohrwacher, l'enlèvement, marco bellocchio, tár, todd field, chien de la casse, jean-baptiste durand, la romancière, le film et le heureux hasard, hong sang-soo, la femme de tchaïkovski, kirill serebrennikov, killers of the flower moon, martin scorsese, l'Été dernier, catherine breillat, le garçon et le héron, hayao miyazaki, spider-man : across the spider-verse, toute la beauté et le sang versé, laura poitras, de humani corporis fabrica, verena paravel, lucien castaing-taylor, perfect days, wim wenders, shttl, ady walter | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 26 décembre 2023

Le labyrinthe des ombres : Limbo de Soi Cheang

Dix-sept ans après le terrassant Dog Bite Dog (2006) dans lequel une chasse à l’homme s’engageait entre un inspecteur au bord de la folie et un meurtrier enragé, Soi Cheang adapte le roman chinois Wisdom Toot de Lei Mi et plonge à nouveau dans les bas-fonds de Hong-Kong avec Limbo pour une apnée de deux heures dans les eaux putrescentes du crime.

Soit un vieux flic désabusé proche de la retraite (Cham Lau) et son jeune supérieur fraichement débarqué à la brigade criminelle (Will Ren) à la recherche d’un tueur en série s’en prenant exclusivement aux femmes et laissant systématiquement leur main gauche coupée en guise de signature. À mesure que l’enquête progresse, les deux policiers que tout oppose s’aventurent toujours plus profondément dans la ville à travers un dédale infernal de ruelles sombres et malfamées. Esthétiquement, le film est d’une beauté rare et dérangeante. L’usage du noir et blanc enténèbre une Hong-Kong viciée par le mal dont la pluie gluante souille chaque recoin et les ordures recouvrent la moindre parcelle de bitume. Une véritable décharge à ciel ouvert opérant une fusion formelle entre la topographie des lieux et les personnages eux-mêmes : la pourriture envahit littéralement tout l’écran.

Oppressés par cette montagne urbaine de béton et de déchets sur laquelle le soleil peine à darder ses rayons les inspecteurs en viennent à perdre tout sens moral en se servant d’une petite délinquante (Yase Liu) pour appâter le démembreur sadique. La situation devient encore plus étouffante lorsqu’on découvre la haine féroce que Cham voue à cette junkie, responsable de l’accident qui envoya son épouse dans le coma… La jeune femme cristallise jusqu’à l’excès toute la violence crasse de l’époque à travers les affects de vengeance, de culpabilité et de rédemption.

Accompagné de la scénariste Au Kin-yee, du directeur photo Siu-keung Cheng – tous deux ayant travaillé sous la houlette de Johnnie To – et du légendaire compositeur japonais Kenji Kawai, Soi Cheang reprend à son compte les codes classiques du polar tendance hard-boiled pour imposer une vision dantesque d’une mégalopole décadente et tentaculaire dans laquelle tous les protagonistes semblent courir à leur perte. Celle d’une Chine post-industrielle ensauvagée par la lutte capitaliste de tous contre tous, la misère grouillante, la haine maladive des femmes et le désespoir pour seul horizon. Entre chronique sociale et polar formaliste Limbo constitue le contrepoint cathartique le plus radical de son auteur face aux ambitions mortifères d’un régime politique menaçant toute l’industrie hong-kongaise du cinéma.

Sylvain Métafiot

Article initialement publié sur Le Comptoir

20:51 Publié dans Cinéma | Tags : sylvain métafiot, le labyrinthe des ombres, limbo, soi cheang, polar, hong-kong, pluie, déchets, ordures, serial killer, sadique, chronique sociale, chine post-industrielle, désespoir radical, le comptoir | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 25 octobre 2023

Pornomelancolia : Gay sans joie

Au passionnant regard documentaire sur le monde des films homoérotiques, Pornomelancolia adjoint un discours convenu sur l’ultra-moderne solitude à l’heure des réseaux sociaux.

Deux ans après la sortie de Pleasure de Ninja Thyberg, le réalisateur argentin Manuel Abramovich s’immisce à son tour dans les coulisses de l’industrie pornographique à travers le personnage de Lalo, ouvrier le jour et influenceur érotique la nuit. Répondant à l’annonce d’un casting de film X, Lalo décroche le premier rôle dans une adaptation très libre et très licencieuse de la vie d’Emiliano Zapata, leader de la révolution mexicaine (1910). Concomitamment, le nombre de ses followers ne cesse d’augmenter.

Avec le film de Thyberg Pornomelancolia partage une même vision documentaire sur les conditions de tournage d’un film porno, assainissant l’odeur de soufre qu’il véhicule dans l’imaginaire collectif. On découvre ainsi les problèmes techniques du placement des acteurs dans le champ, la recherche de la bonne intonation des répliques, mais aussi les longues pauses clopes entre deux doggystyle, les fous rires intempestifs, les anecdotes de tournage, les plaisanteries sur la taille des sexes, les à-côtés des acteurs pour gagner leur vie, les maladies que l’on cache à ses proches, la première fois que l’on a avoué son homosexualité… La caméra capte ainsi ces confidences de manière dérobée, s’attardant sur des visages rieurs, des regards complices, redonnant une sensibilité à des acteurs principalement sélectionnés pour leur beauté plastique. Cet aspect « véridique » est renforcé par le fait que Lalo Santos est réellement un acteur porno et que le biopic coquin sur Zapata est un véritable film pour adulte tourné en parallèle de celui d’Abramovich

16:30 Publié dans Cinéma | Tags : zone critique, sylvain métafiot, pornomelancolia, manuel abramovich, ultra-moderne solitude, réseaux sociaux, lalo, pornozapata, influenceur | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 15 septembre 2023

Ciompi : Tisser la lutte

De quand date le film ? Le grain de la pellicule semble nous ramener des décennies en arrière, au temps des camescopes amateurs. Pourtant, les lieux et les individus à l’écran sont nos contemporains. Un narrateur se lance dans le récit d’une révolte située au Moyen Âge. Dans le film d’Agnès Perrais, le temps ne sépare pas mais raccorde les époques entre elles, tissant un lien de fureur populaire à travers les âges. La réalisatrice entremêle sa voix à celle de l’historien Alexandre Stella pour raconter deux histoires : celle du « tumulte des Ciompi », ces ouvriers de la laine qui occupèrent le Palais de la Seigneurie de Florence en 1378 ; et celle des ouvriers de l’usine Texprint, à Prato, qui, de nos jours, se battent pour des conditions de travail décentes. Deux histoires distantes de plusieurs siècles mais unies par une seule et même lutte : celle du petit peuple contre les puissants au pouvoir.

La révolte des Ciompi au XIVe siècle s’ancrait dans une opposition virulente entre Popolo grasso (riches marchands) et Popolo minuto (petits artisans) en réclamant une meilleure justice fiscale et le droit de constitution des arts pour ces métiers qui ne possédaient aucune représentation politique. Après divers coups d’éclats, l’insurrection révolutionnaire prit fin avec la capture et la décapitation de deux des principaux meneurs sur la place centrale de la ville. Les tisserands actuels de la banlieue de Florence sont, eux, en lutte depuis trois mois pour réclamer des contrats de travail en bonne et due forme, la journée de huit heures et la semaine de cinq jours. Trois mois qu’ils tiennent le piquet de grève devant l’usine de Texprint – dont le patron est soupçonné de lien avec la mafia calabraise, la ‘Ndrangheta – subissant la pression de la police mais recueillant le soutien du parti communiste local.

Ces travailleurs étrangers, payés trois euros de l’heure et violentés par les autorités, font écho aux Ciompi du bas Moyen Âge stigmatisés par un mémorialiste sous les termes infamants de « maquereaux, des filous, des voleurs, des batteurs de laine, des semeurs de mal, et gent dissolue et de toute sorte de méchante condition, et très peu de bons citoyens, et presque pas d’artisans connus ; il n’y avait là que des déracinés ne sachant pas eux-mêmes d’où ils venaient, ni de quelle contrée. » Jouant en permanence, mais avec sobriété, sur les raccords signifiants d’une époque l’autre, le film délivre ainsi un message simple : crispées par la colère et l’injustice, les mains des travailleurs se transforment inéluctablement en poings vengeurs.

Sylvain Métafiot

Article initialement publié sur Zone Critique

12:43 Publié dans Cinéma | Tags : sylvain métafiot, zone critique, agnès perrais, ciompi, cinéma du réel, petits artisans, florence, texprint, prato, italie, alexandre stella, tisser la lutte | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 18 juillet 2023

Sublime : Le diapason des cœurs

Pour son premier long-métrage, le réalisateur argentin Mariano Basin filme un basculement sentimental à l’âge où les repères s’étiolent et le cœur s’emballe : celui de Manuel, 16 ans, irrépressiblement attiré par son meilleur ami, Felipe. Une chronique juvénile délicate au rythme plus pop que rock.

C’est une scène qui fait sens, comme on dit : Manu et Felipe, guitare sous le bras, improvisent les paroles d’une nouvelle chanson pour leur groupe de rock. Puis Manu se met à chanter, repris en chœur par son ami : « Je t’attendrai sur la plage / Je ne sais pas si tu me trouveras. » Les premiers vers qu’il composent ensemble symbolisent l’enjeu dramatique du film de Mariano Basin : l’attente de l’autre. Manu aura-t-il le courage d’avouer ses sentiments à son meilleur ami au risque de le perdre ? Ou préfèrera-t-il attendre que Felipe se révèle à lui quitte à ce que cet instant n’advienne jamais ? Attendre « qu’il vienne donner un sens à tout ça », pour reprendre les paroles de la chanson.

La caméra suit ainsi Manu dans cette période déroutante de sa vie, des répétitions avec son groupe de rock, au foyer familial qui menace d’imploser, en passant par les cours au lycée et son flirt avec Azul, une camarade de classe avec qui il force l’embrassade. Une romance artificielle dans l’attente de son vrai désir, prenant le temps d’appréhender ses nouveaux sentiments qui l’assaillent, tout en se persuadant d’être normal. L’amitié est peut-être un amour plus fort que l’amour lui-même, mais Manu est terrifié à l’idée de détruire le lien qui l’unit à Felipe. Le réalisateur ne s’apitoie pas pour autant sur la détresse qui saisit son personnage principal et laisse planer une atmosphère mélancolique teintée d’un humour potache propre à ces jeunes garçons un peu maladroits.

15:19 Publié dans Cinéma | Tags : zone critique, sylvain métafiot, sublime, le diapason des cœurs, mariano basin, amour adolescent, homosexualité, pop, rock | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 27 juin 2023

Fanny Molins : « Les bars sont des scènes de théâtre »

Photographe et scénariste de formation, Fanny Molins vient de réaliser son premier film documentaire : « Atlantic Bar ». Pendant quatre ans, elle a filmé les habitués d’un lieu simple et populaire menacé de fermeture, par ailleurs ancien QG du parti communiste d’Arles. Un lieu dans lequel on vient parfois partager sa solitude mais aussi jouer aux cartes, parler de rien, déclamer des poèmes, se réchauffer le corps, danser sans pudeur et s’embuer l’esprit. Un lieu qui permet de créer une petite société du dedans pour oublier un peu le monde du dehors.

Le Comptoir : Comment avez-vous trouvé ce bar en particulier, dans cette ville ? Y a-t-il un élément qui a tout de suite retenu votre attention ?

Fanny Molins : Je suis Lilloise donc je ne m’attendais pas à me retrouver dans un bar à Arles. Étant donné que je fais de la photographie de rue je pensais pouvoir m’immerger pendant un certain temps dans un bar du Nord mais c’est en participant à un atelier des Rencontres de la photographie à Arles que je suis tombé sur l’Atlantic Bar. Esthétiquement, il y a d’abord cette lumière du Sud, rasante, qui crée des clair-obscur superbes sur les peaux et les visages.

Fanny Molins : Je suis Lilloise donc je ne m’attendais pas à me retrouver dans un bar à Arles. Étant donné que je fais de la photographie de rue je pensais pouvoir m’immerger pendant un certain temps dans un bar du Nord mais c’est en participant à un atelier des Rencontres de la photographie à Arles que je suis tombé sur l’Atlantic Bar. Esthétiquement, il y a d’abord cette lumière du Sud, rasante, qui crée des clair-obscur superbes sur les peaux et les visages.

Et puis, on ressent immédiatement que c’est un bar tenu par un couple, un bar familial. Dès mon arrivée je me suis fait alpaguer par Nathalie, la patronne, et ils m’ont accueilli petit à petit. C’est une rencontre sur le long cours : Jean-Jacques, le patron, ne m’a adressé la parole qu’au bout d’un an. Tant que je ne lui avais pas prouvé que je n’étais pas de passage il ne ferait pas l’effort de se lier à moi. En somme, ce fut presque une rencontre spirituelle.

14:38 Publié dans Cinéma | Tags : sylvain métafiot, le arles, documentaire, atlantic bar, comptoir, fanny molins, les bars sont des scènes de théâtre | Lien permanent | Commentaires (0)