vendredi, 06 décembre 2019

Ludovic Maubreuil : « Le cinéma européen a su parler des variations de l’âme féminine à travers le parcours d’actrices singulières »

Article initialement publié sur Le Comptoir

Ludovic Maubreuil est critique et théoricien du cinéma. Il a notamment publié des essais aux éditions Alexipharmaque : « Le Cinéma ne se rend pas » (2008), « Bréviaire de cinéphilie dissidente » (2009), « Les images secondent » (2012), « Ciné-méta-graphiques » (2016), mais aussi un recueil de nouvelles « L’Égrégore rétinien » (Hypallage, 2015). Il vient de faire paraître « Cinématique des Muses » (Pierre-Guillaume de Roux, 2019), soit les portraits d’une vingtaine d’égéries énigmatiques et fascinantes qui, à travers leurs carrières composites, dévoilent une autre histoire du cinéma.

Le Comptoir : Ce qui étonne en ouvrant votre ouvrage c’est que vos « muses » ne sont pas des stars, des divas de renom, mais bien plutôt des comédiennes abonnées aux seconds rôles. Pourquoi un tel choix ? Chacune d’entre elles est-elle porteuse d’un cinéma qui lui est propre ?

Ludovic Maubreuil : Si la plupart d’entre elles ont en effet été abonnées aux seconds rôles, quelques-unes ont eu droit aux premiers, mais pour des œuvres souvent mineures, tandis que d’autres se sont limitées aux personnages de troisième ordre, voire aux courtes apparitions. Je pense là tout particulièrement à Tina Aumont. Il y avait plusieurs raisons de privilégier ces actrices-là. D’abord parce qu’elles sont sinon méconnues du moins négligées. Si Catherine Jourdan ou Francine Bergé ne disent rien à beaucoup de spectateurs d’aujourd’hui, Amanda Langlet ou Cathy Rosier sont réduites à leur présence marquante, respectivement dans Pauline à la plage de Rohmer et Le Samouraï de Melville. Quant aux actrices comme Marie-France Pisier ou Claude Jade, qui ont en revanche beaucoup tourné, on croit les avoir si bien cernées qu’elles souffrent aujourd’hui d’un désintérêt certain. Toutes ces actrices participent ainsi de ce que Léo Ferré appelait avec nostalgie, « le parfum qu’on oublie dans le bruit des odeurs ». Leur singularité splendide risque d’être recouverte par le charme commun des vedettes du moment, ou par la beauté immédiatement reconnaissable des comédiennes célèbres, laquelle, étalée aux yeux de tous, ne pose plus question.

Ludovic Maubreuil : Si la plupart d’entre elles ont en effet été abonnées aux seconds rôles, quelques-unes ont eu droit aux premiers, mais pour des œuvres souvent mineures, tandis que d’autres se sont limitées aux personnages de troisième ordre, voire aux courtes apparitions. Je pense là tout particulièrement à Tina Aumont. Il y avait plusieurs raisons de privilégier ces actrices-là. D’abord parce qu’elles sont sinon méconnues du moins négligées. Si Catherine Jourdan ou Francine Bergé ne disent rien à beaucoup de spectateurs d’aujourd’hui, Amanda Langlet ou Cathy Rosier sont réduites à leur présence marquante, respectivement dans Pauline à la plage de Rohmer et Le Samouraï de Melville. Quant aux actrices comme Marie-France Pisier ou Claude Jade, qui ont en revanche beaucoup tourné, on croit les avoir si bien cernées qu’elles souffrent aujourd’hui d’un désintérêt certain. Toutes ces actrices participent ainsi de ce que Léo Ferré appelait avec nostalgie, « le parfum qu’on oublie dans le bruit des odeurs ». Leur singularité splendide risque d’être recouverte par le charme commun des vedettes du moment, ou par la beauté immédiatement reconnaissable des comédiennes célèbres, laquelle, étalée aux yeux de tous, ne pose plus question.

La différence qu’incarnent ces actrices ne sera bientôt plus comprise que comme une aimable coquetterie, un particularisme pour esthètes, une somme de détails désuets, alors qu’elle s’avère, et c’est la deuxième raison de ce choix, la plus solide contradiction à ce que le cinéma contemporain entérine comme image incontestable de la féminité. Enfin, je voulais raviver le souvenir de ces actrices du monde d’avant, leur rendre hommage non seulement en raison de l’effacement qui les guette, mais aussi parce qu’elles me semblent toutes porteuses d’une spécificité : chacune d’entre elles a en effet poursuivi de films en films, un récit particulier et c’est à ce spectacle qu’elles nous ont conviés.

« Toutes ces actrices participent ainsi de ce que Léo Ferré appelait avec nostalgie, "le parfum qu’on oublie dans le bruit des odeurs". »

mardi, 26 novembre 2019

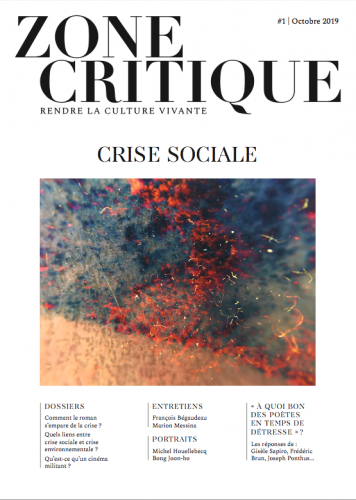

Crise sociale, remède littéraire : Revue Zone Critique #1

Après sept années d’existence en ligne, la revue Zone Critique sort son premier numéro papier dont le thème principal – et très actuel – est la crise sociale. Servie dans un écrin du plus bel effet (la mise en page, la typographie, les illustrations : tout est d’une grande finesse), la revue accorde une large place à la réflexion littéraire mais aussi à l’analyse cinématographique avec notamment des portraits de Bong Joon-ho et sa « révolte biologique » des prolétaires, Ken Loach et sa dénonciation du libéralisme économique, Lee Chang-Dong et son « thriller poétique » Burning. Mais l’on parcourt aussi la rugosité des paysages dans le cinéma de Bruno Dumont et des frères Dardennes, la sublimation du réel chez Godard ou les apories du capitalisme dans la saga Alien.

Après sept années d’existence en ligne, la revue Zone Critique sort son premier numéro papier dont le thème principal – et très actuel – est la crise sociale. Servie dans un écrin du plus bel effet (la mise en page, la typographie, les illustrations : tout est d’une grande finesse), la revue accorde une large place à la réflexion littéraire mais aussi à l’analyse cinématographique avec notamment des portraits de Bong Joon-ho et sa « révolte biologique » des prolétaires, Ken Loach et sa dénonciation du libéralisme économique, Lee Chang-Dong et son « thriller poétique » Burning. Mais l’on parcourt aussi la rugosité des paysages dans le cinéma de Bruno Dumont et des frères Dardennes, la sublimation du réel chez Godard ou les apories du capitalisme dans la saga Alien.

Côté littérature, on apprend notamment que Les Misérables de Victor Hugo est l’antithèse du roman social ; ainsi que la différence entre un roman militant (un discours univoque calqué sur une intrigue manichéenne, à l’instar des Renards pâles de Yannick Haenel) et un roman politique (saisissant la complexité des personnages, leurs contradictions, introduisant nuance et précision, comme chez Arno Bertina ou François Bégaudeau). Ce dernier, dans un long entretien, assume « la beauté et la puissance de la pensée radicale », tandis que Marion Messina appel à retrouver le sens de la beauté et de l’universel en littérature contre les « petites ambitions » de l’autofiction.

On y trouve également un portrait de Houellebecq en lyrique contrarié dont l’œuvre « cartographie un monde déstructuré par l’économie de marché, par la libéralisation des corps et la fragmentation du lien social » ; une analyse de l’écriture à contre-courant de l’aliénation moderne de Marc-Emile Thinez et une exégèse de la « langue virevoltante » et politique d’Alain Damasio. Céline, en « diagnosticien du social », dynamitant la langue et incorporant dans « l’écriture la rage des victimes modestes », fait face à Steinbeck et son « humanisme compassionnel », sa « pitié grandiloquent », ses grands principes et ses bons sentiments en somme. Enfin, quelques écrivains, poètes et essayistes répondent chacun à leur manière à la question d’Hölderlin : « À quoi bon des poètes en temps de détresse ? »

Sylvain Métafiot

Article initialement publié sur Le Comptoir

12:13 Publié dans Cinéma, Littérature | Tags : le comptoir, sylvain métafiot, crise sociale, remède littéraire, revue zone critique #1, ken loach, françois bégaudeau, arno bertina, bong joon-ho, alain damasio | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 10 octobre 2019

Le théâtre de la liberté : Comrades de Bill Douglas

Article initialement publié dans le 1er numéro de La Revue du Comptoir

Idéologie et cinéma font rarement bon ménage. Assujettir l’art à un objectif purement didactique, c’est le transformer en un manuel bien-pensant à destination du parfait petit militant. Dans cette entreprise de propagande culturelle, le réalisme socialiste soviétique et l’anticommunisme hollywoodien des années 1950 sont emblématiques d’un affrontement mimétique barbifiant et manichéen. Pourtant, dans les flots du cinéma politique, émergent aussi des œuvres qui savent allier avec intelligence la férocité du combat politique, l’élégance de la mise en scène et la profondeur des personnages. Parmi eux, un sommet : Comrades, de Bill Douglas, réalisé en 1986.

Quelques précisions liminaires. Si nous pouvons citer quelques exceptions notables du cinéma engagé (tels que Le Cuirassé Potemkine de Sergeï Eisenstein, Blitz Wolf de Tex Avery, Pluie noire de Shōhei Imamura, La Belle équipe de Julien Duvivier), il serait vain de dresser la liste de ceux qui représentent de façon emblématique non pas “le socialisme au cinéma”, mais l’empathie pour les petites gens. Tout au plus, pourrions-nous regarder du côté de certaines réalisations de Jean Renoir, Franck Capra, Costa-Gavras, Elio Petri, René Vautier, Chris Marker, Francesco Rosi, Bruno Dumont, etc. Mais c’est du côté de l’Angleterre qu’on trouve certaines des œuvres les plus saisissantes en ce qui concerne la lutte des classes. Des films de Peter Watkins à ceux de Ken Loach, en passant par Mike Leigh et Alan Clarke, la patrie de George Orwell, mère de la révolution industrielle et des crises sociales qui s’ensuivirent, est un terreau fertile à l’engagement en faveur des laissés-pour-compte de la société capitaliste.

Comrades a fait l’objet d’une sublime restauration en 2014 et bénéficié d’une ressortie en salles la même année. Le choix, ici, de ce film permet de donner un peu de lumière à un cinéaste quasiment méconnu en France : Bill Douglas. Humaniste, soucieux de la justice sociale, se revendiquant du socialisme utopique, il a réalisé une belle trilogie autobiographique dans les années 1970 : My Childhood (1972), My Ain Folk (1973), My Way Home (1978). Enfin, l’inactualité de l’histoire véridique narrée dans Comrades est plus intemporelle et percutante que les arguties sociologiques récurrentes des mauvais films à thèse (à ce compte-là, la France a subi – et subit toujours – son lot de films débordants de catéchisme révolutionnaire à la petite semaine). Ainsi, à cent lieues d’un certain cinéma qui, d’une “hauteur” journalistique, s’évertue à filmer de la façon la plus laide et lourde qui soit des situations purement démonstratives afin d’accréditer ses théories “transgressives”, nous préférons le lyrisme révolutionnaire qui ne sacrifie pas la beauté visuelle sur l’autel de la cause, embrase l’esprit critique et alimente la flamme de la révolte.

19:40 Publié dans Cinéma | Tags : sylvain métafiot, la revue du comptoir, comrades, bill douglas, le théâtre de la liberté, martyrs de tolpuddle, luddites, lanterniste | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 27 juillet 2019

De Palma au bal du diable

Article initialement publié sur Le Comptoir

Né en 2012, le blog collectif Zoom Arrière a pour objectif de passer en revue le cinéma de 1945 à nos jours en proposant un récapitulatif des films sortis via un classement d’étoiles et des liens vers les articles des contributeurs. À l’occasion de la sortie de leur premier ouvrage revisitant l’intégralité de la filmographie du réalisateur Brian De Palma, nous nous sommes entretenus avec le fondateur du projet, Édouard Sivière (auteur de « L’Esprit “Positif” : Histoire d’une revue de cinéma, 1952-2016 », Eurédit, 2017), ainsi qu’avec les contributeurs Vincent Roussel (auteur de « La Brigandine : les dessous d’une collection », ) et Vincent Jourdan (auteur de « Voyage dans le cinéma de Sergio Corbucci », ).

Le Comptoir : Comment est né le projet Zoom Arrière ?

Édouard Sivière : Pour en expliquer les origines, il faut revenir dix ans en arrière. Sur Internet, entre 2005 et 2010, s’est fortement développée la pratique du “blogging” et une multitude de blogs consacrés au cinéma est ainsi apparue. Si certains en passaient par là pour devenir journaliste ou critique, la plupart se sont emparés de l’outil simplement pour donner leur avis, plus ou moins développé, sur les films qu’ils pouvaient voir et se sont constitués ainsi un véritable réseau. Malgré le côté “amateur”, parfaitement assumé en général, on s’est vite aperçu que dans ces espaces pouvaient s’écrire des textes dont la qualité n’avait rien à envier à ceux publiés dans la presse et que, grâce au système de commentaires, des débats enflammés et passionnants s’y déroulaient.

Édouard Sivière : Pour en expliquer les origines, il faut revenir dix ans en arrière. Sur Internet, entre 2005 et 2010, s’est fortement développée la pratique du “blogging” et une multitude de blogs consacrés au cinéma est ainsi apparue. Si certains en passaient par là pour devenir journaliste ou critique, la plupart se sont emparés de l’outil simplement pour donner leur avis, plus ou moins développé, sur les films qu’ils pouvaient voir et se sont constitués ainsi un véritable réseau. Malgré le côté “amateur”, parfaitement assumé en général, on s’est vite aperçu que dans ces espaces pouvaient s’écrire des textes dont la qualité n’avait rien à envier à ceux publiés dans la presse et que, grâce au système de commentaires, des débats enflammés et passionnants s’y déroulaient.

Au fil de la décennie 2010, le nombre de blogs a diminué, beaucoup ont fermé ou ralenti leur activité et les débats se sont progressivement déplacés vers les réseaux sociaux. Mais en 2012, alors que c’était encore l’effervescence, j’ai créé un blog collectif du nom de Zoom Arrière. J’ai tout simplement invité les blogueuses et blogueurs avec lesquels j’avais le plus d’échanges et celles et ceux qui me paraissaient écrire de la façon la plus intéressante, pour mener à bien un projet un peu fou : revisiter une à une toutes les années cinéma depuis 1945, en rappeler les événements marquants, proposer un tableau d’étoiles récapitulant les films sortis en salles et renvoyer vers les textes écrits sur nos blogs respectifs.

En animant cet espace de façon mensuelle, l’expérience avait une particularité : celle d’une fin annoncée. En effet, sept ans après le début de l’aventure, nous bouclerons la boucle à la prochaine rentrée en traitant l’année 2018. La question d’une suite à donner s’est donc posée ces derniers mois et l’idée de basculer sur une publication papier s’est peu à peu imposée. Le regroupement de nos textes est une chose à laquelle certains d’entre nous pensaient depuis un bon moment déjà. Par ailleurs, le hasard a fait que nous avons été plusieurs, ces derniers temps, à faire l’expérience d’un premier livre. Nous avons donc décidé de nous servir de la matière que nous avions sous la main pour proposer un ensemble de textes, réactualisant ceux déjà publiés sur nos blogs et en écrivant d’autres pour aboutir à un panorama complet de l’œuvre d’un cinéaste, en l’occurrence Brian De Palma.

« Les jugements portés sur les films de Brian De Palma dans notre ouvrage sont très divers, tout comme la façon dont ils sont abordés : dans les textes, l’approche peut être intime ou historique, fragmentaire ou très complète. »

Vincent Jourdan : À côté de l’idée collective, il y a aussi le désir de conserver une trace de nos écrits, pour ce qu’ils valent. Internet est un support volatil et nous sommes plusieurs à avoir eu des expériences frustrantes, fermetures de plate-forme ou de site. Les réseaux sociaux sont encore plus dans l’immédiat. Ils n’ont aucune mémoire. Revenir à un support physique, et au papier, au livre, c’est gratifiant. Ça correspond aussi à ce qui a formé nos cinéphilies, les ouvrages et les revues. Au cours de l’aventure Zoom Arrière, nous sommes effectivement plusieurs à avoir fait l’expérience de l’édition. Tout ceci participe d’un mouvement stimulant.

Sur quels critères avez-vous réunis la plupart des contributeurs au projet ?

Édouard Sivière : Pour un projet collectif de ce type, la constitution d’une équipe de rédacteurs peut vite s’avérer un casse-tête insoluble. On peut se retrouver à n’intéresser personne avec ça ou bien être débordé par les demandes de participation. Je n’ai donc pas eu à réfléchir bien longtemps : j’avais un groupe déjà constitué de personnes habituées à se côtoyer “virtuellement” depuis des années et dont je connaissais et appréciais les connaissances et la qualité d’écriture. Celles et ceux qui font Zoom Arrière papier sont celles et ceux qui ont contribué, à un moment ou à un autre, au blog Zoom Arrière. Le fonctionnement, totalement “amateur” encore une fois, s’en trouve grandement simplifié. Ce choix a une conséquence importante, et bénéfique à mon avis : nous vivons aux quatre coins de la France, généralement loin géographiquement comme professionnellement du monde du cinéma, nous venons d’horizons divers et nous avons construit notre cinéphilie chacun différemment. Nous ne voyons et n’apprécions pas forcément les mêmes films, loin de là. Zoom Arrière n’a donc rien d’une rédaction au sens traditionnel du terme, au sein de laquelle une ligne directrice serait suivie par un groupe homogène. Ainsi, les jugements portés sur les films de Brian De Palma dans notre ouvrage sont très divers, tout comme la façon dont ils sont abordés : dans les textes, l’approche peut être intime ou historique, fragmentaire ou très complète. Personnellement, j’apprécie cette variété et je pense qu’elle peut intéresser le lecteur, à qui plusieurs pistes sont proposées.

12:17 Publié dans Cinéma | Tags : zoom arrière, Édouard sivière, vincent jourdan, vincent roussel, de palma au bal du diable, le comptoir, sylvain métafiot | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 24 juin 2019

À la recherche du paradis français d’Éric Rohmer

Article initialement publié sur Le Comptoir

Ancien rédacteur en chef des « Cahiers du cinéma », Éric Rohmer avait, comme nombre de ses camarades cinéphiles de l’époque (Rivette, Godard, Chabrol, Truffaut), franchi la barrière de la réalisation, fusionnant le stylo et la caméra en un style d’une singularité antique au sein de la Nouvelle Vague. Épris de culture classique, filmant – dans la lignée de Rossellini et Renoir – la vie sans artifices, il réalisa contes, proverbes et comédies d’une préciosité digne du Grand Siècle. « Un paradis français intellectuel, pour reprendre les mots d’Aurora Cornu, dans lequel les garçons et les filles discutent de livres ». Nous nous sommes entretenus avec deux éminents rohmériens, Ludovic Maubreuil et Pierre Cormary – contributeurs à l’ouvrage collectif « Le Paradis français d’Éric Rohmer »(éditions Pierre-Guillaume de Roux) – pour parcourir l’éden du plus moraliste des cinéastes français.

Le Comptoir : Quel a été votre premier contact avec le cinéma d’Éric Rohmer ?

Ludovic Maubreuil : Je devais avoir quinze ans, à l’occasion de la sortie en salles de Pauline à la plage (1983). Ne connaissant ni les filles ni le bord de mer, les photos colorées, dans le hall du cinéma, m’avaient captivé. J’en étais ressorti à la fois ému et désappointé : j’aurais voulu vivre dans ce film, côtoyer ces corps-là, mais en même temps je comprenais que je n’avais pas les mots pour y parvenir.

Ludovic Maubreuil : Je devais avoir quinze ans, à l’occasion de la sortie en salles de Pauline à la plage (1983). Ne connaissant ni les filles ni le bord de mer, les photos colorées, dans le hall du cinéma, m’avaient captivé. J’en étais ressorti à la fois ému et désappointé : j’aurais voulu vivre dans ce film, côtoyer ces corps-là, mais en même temps je comprenais que je n’avais pas les mots pour y parvenir.

L’année suivante, des photos tout aussi aguicheuses me faisaient découvrir L’Année des méduses de Christopher Frank, à vrai dire bien plus simple à appréhender. C’étaient des corps aux postures sans équivoque, et des situations à ce point fabriquées que leur séduction ne pouvait qu’être à la fois violente et sans mystère. Il ne s’agissait que d’images filmées, qui ne m’incluaient en aucune manière dans leur récit. C’était finalement rassurant. Je me suis perdu pendant une dizaine d’années dans la sidération procurée par le cinéma formaliste, qui n’exigeait rien d’autre de moi que la reddition fascinée. Et puis j’ai vu un jour qu’Amanda Langlet, l’interprète de Pauline, était à l’affiche d’un autre film de jeunes filles et de bord de mer, et c’était Conte d’été (1996). J’y suis entré à tout hasard, mais cette fois je n’ai pas ressenti la frustration d’être mis à l’écart du film, car celui-ci peignait avec une évidence tranquille, l’aveuglant réalisme psychologique de ma propre existence ! La forme n’y cherchait pas à masquer quoi que soit, mais au contraire à porter avec le plus d’élégance possible, la vérité des sentiments, la justesse des interactions, l’authenticité du regard. C’est alors que je suis devenu rohmérien. J’ai tiré sur le fil de la vérité, comme dirait l’autre, et tout est venu ; je n’ai plus manqué un seul de ses films.

Pierre Cormary : Ce devrait être à l’époque de la sortie de Conte d’été en 1996, j’avais vingt-six ans. Je ne connaissais pas du tout Rohmer et en avais, par ouï-dire, une assez mauvaise opinion, celle d’un cinéma verbeux, artificiel, affreusement mal joué, avec des personnages imbuvables. Et puis, je suis tombé sur la bande-annonce de ce film et tout de suite j’ai été fasciné. Ces jeunes gens qui glosent sur la plage. Ces paroles qui semblent détachées de ceux qui les prononcent. Ce mélange de documentaire et de théâtre précieux. Quelque chose d’immanent, d’épiphanique, d’ultra-vrai se produisait sur l’écran. Je n’avais jamais vu ce genre d’image – ou mieux ce genre de paroles en images, car il s’agit bien de ça chez Rohmer : “voir la parole”. Je suis donc allé voir ce film et j’en suis ressorti comme un ado qui a vu un Spiderman et qui se dit que Spiderman, c’est lui. Gaspard (Melvil Poupaud), c’était moi, verbeux, artificiel, jouant mal mon propre rôle auprès des filles et peut-être imbuvable ! Dès lors, j’ai découvert ses autres films et me les suis tous appropriés. Il suffit que je revoie quelques images de l’un ou de l’autre pour me sentir immédiatement “chez moi”. Et pourtant, le sentiment d’étrangeté est resté jusqu’à aujourd’hui. Il y a quelque chose de très décalé, d’inconnu entre “lui” et “moi”. Comme si, même en le connaissant par cœur, on ne s’y habituait jamais. C’est le cinéma le plus proche et le plus lointain que je connaisse.

12:44 Publié dans Cinéma | Tags : conte d'été, conte d'hiver, pauline à la plage, ludovic maubreuil, pierre cormaryle comptoir, sylvain métafiot, À la recherche du paradis français d’Éric rohmer, l’amour l’après-midi, le ramayon vert, le genou de claire, ma nuit chez maud | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 11 avril 2019

Olivier Maillart : « Nous sommes toujours des spectateurs à l’intérieur et en dehors des salles de cinéma »

Article initialement publié sur Le Comptoir

Co-directeur du « Dictionnaire du cinéma italien« (Nouveau Monde Éditions, 2014), Olivier Maillart est aussi l’auteur d’une étude sur « Lola Montès« de Max Ophuls (Éditions Atlande, 2011), et contribue régulièrement aux revues L’Atelier du Roman, Philitt et L’Inconvénient. Il vient de publier « Énigmes, cinéma » aux éditions Marest, un intriguant petit essai qui interroge notre désir de déceler derrière chaque image un sens caché, derrière chaque symbole un mystère à résoudre, comme à la recherche d’un trésor perdu que seuls des yeux exercés à la scrutation minutieuse des photogrammes pourraient découvrir. Une quête éperdue de l’interprétation filmique, faisant naître un « dialogue esthétique entre le monde, l’œuvre d’art et celui qui vit dans le premier et contemple la seconde », et dans laquelle nous ne cessons de nous perdre.

Le Comptoir : En quoi le cinéma serait-il une énigme ? À première vue, il n’y a rien de plus plat et de plus explicite qu’une image projetée sur un écran. Y aurait-il forcément un sens caché qui échappe au spectateur, un secret derrière la porte pour reprendre le titre d’un film de Fritz Lang ?

Olivier Maillart : Il n’est pas sûr que le cinéma soit en lui-même une énigme. Cependant, sa manière de nous restituer le monde est bien souvent susceptible de faire de ce dernier quelque chose d’énigmatique, affichant signes et symboles à déchiffrer. Le cinéma capte, enregistre et restitue (partiellement, mais d’une manière étonnamment convaincante pour nos sens) le monde, sous la forme d’une image animée, projetée sur une surface plane, qui mime la réalité. Cependant, ce que vous prenez pour quelque chose de « plat » et d’ »explicite » ne l’est à vos yeux que parce que vous avez appris à la lire, dès votre plus jeune âge, de manière largement inconsciente. Songez au héros des Carabiniers de Godard qui, devant l’image d’une femme prenant son bain, essayait de pénétrer l’écran pour l’y rejoindre ! Le cinéma, comme tout art et tout langage, demande un apprentissage. Un apprentissage à la lecture d’image, qui rejoint notre habitude (largement inconsciente, elle aussi) de la lecture des signes que la vie en société nous envoie en permanence. Nous sommes toujours, pour partie, où que nous soyons, des spectateurs, à l’intérieur et en dehors des salles de cinéma. Mon livre s’efforce de réfléchir à cette situation qui ne cesse de m’étonner, et de m’émerveiller.

Olivier Maillart : Il n’est pas sûr que le cinéma soit en lui-même une énigme. Cependant, sa manière de nous restituer le monde est bien souvent susceptible de faire de ce dernier quelque chose d’énigmatique, affichant signes et symboles à déchiffrer. Le cinéma capte, enregistre et restitue (partiellement, mais d’une manière étonnamment convaincante pour nos sens) le monde, sous la forme d’une image animée, projetée sur une surface plane, qui mime la réalité. Cependant, ce que vous prenez pour quelque chose de « plat » et d’ »explicite » ne l’est à vos yeux que parce que vous avez appris à la lire, dès votre plus jeune âge, de manière largement inconsciente. Songez au héros des Carabiniers de Godard qui, devant l’image d’une femme prenant son bain, essayait de pénétrer l’écran pour l’y rejoindre ! Le cinéma, comme tout art et tout langage, demande un apprentissage. Un apprentissage à la lecture d’image, qui rejoint notre habitude (largement inconsciente, elle aussi) de la lecture des signes que la vie en société nous envoie en permanence. Nous sommes toujours, pour partie, où que nous soyons, des spectateurs, à l’intérieur et en dehors des salles de cinéma. Mon livre s’efforce de réfléchir à cette situation qui ne cesse de m’étonner, et de m’émerveiller.

« Le cinéma, comme tout art et tout langage, demande un apprentissage. »

Pourquoi faire de Fenêtre sur cour d’Alfred Hitchcock le « le film par excellence de l’homme qui regarde, du monde comme énigme », davantage que d’autres films où excelle la pulsion scopique, tels Psycho du même Hitchcock, Le Voyeur de Michael Powell ou Le Locataire de Roman Polanski ?

La différence entre Fenêtre sur cour et les autres films que vous mentionnez me semble assez facile à cerner : le personnage incarné par James Stewart, rivé à son fauteuil (il a la jambe dans le plâtre) à la suite d’un accident, est réduit à son seul regard. Il n’est plus qu’un regard, pourrait-on dire en forçant un peu le trait, ce qui n’est pas le cas des autres personnages que vous évoquez. Stewart doit déléguer en permanence, demander de l’aide pour la moindre action. C’est sa fiancée, jouée par Grace Kelly, qui pénétrera dans l’appartement du meurtrier à sa place. Et lorsqu’il sera menacé, c’est avec le flash de son appareil photo qu’il se défendra, après avoir passé toute la durée du film à s’identifier à ses jumelles. Il est, décidément, le meilleur « homme-regard » qu’on puisse imaginer.

15:26 Publié dans Cinéma | Tags : Énigmes cinéma, le comptoir, sylvain métafiot, olivier maillart, nous sommes toujours des spectateurs à l’intérieur et en dehors | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 22 février 2019

Louis Blanchot : « Tom Cruise se pense condamné à demeurer éternellement une icône magnétique »

Article initialement publié sur Le Comptoir

Critique de cinéma pour les revues « Carbone », « SoFilm » et « Chronic’art », Louis Blanchot est l’auteur d’un essai sur l’acteur le plus survitaminé d’Hollywood : « Les Vies de Tom Cruise » (éditions Capricci). Un ouvrage qui explore les multiples métamorphoses d’un comédien qui – non content d’incarner depuis plus de vingt ans, et avec la même fougue, l’agent Ethan Hunt dans « Mission Impossible » – peut se targuer d’une filmographie à l’éclectisme impressionnant. Ayant collaboré avec des réalisateurs aussi prestigieux que Martin Scorsese, Oliver Stone, Stanley Kubrick, Paul Thomas Anderson, Sidney Pollack ou Steven Spielberg, Cruise, porté par l’inertie d’un élan qui semble ne connaître aucune pause, continue à forger sa légende d’action-héro au point de se confondre avec sa propre image.

Le Comptoir : Le titre de votre essai sous-entend une certaine schizophrénie filmique chez Tom Cruise (« Une identité unique et déclinable, laquelle lui permet de passer d’un univers à un autre comme les toons de Tex Avery ou de la Warner Bros. »). D’où provient cette malléabilité extrême ?

Louis Blanchot : Paradoxalement d’une certaine constance dans l’incarnation. À quelques exceptions plus ou moins heureuses près (ses rôles outranciers dans Tonnerre sous les tropiques ou Rock Forever), Tom Cruise s’en sera tenu à un registre de jeu certes maîtrisé mais plutôt étroit. S’il y a schizophrénie, c’est dans la façon dont la fiction va relancer et progressivement obscurcir cette image d’action man à tout faire. À force de jouer toujours le même rôle (lui contre le reste du monde), Cruise en a totalement épuisé le sens. C’est particulièrement prégnant dans Barry Seal : il campe un personnage menant une double voire une triple vie (une vie de famille, une autre d’espion, une dernière de brigand), mais chacune de ces existences pourtant contradictoires est interprétée par Cruise avec le même mélange de détermination et d’efficacité qu’au début de sa carrière. Il y a chez lui quelque chose qui ne change pas, qui ne veut pas changer, et cette invariabilité de tempérament le rend paradoxalement de plus en plus louche.

Louis Blanchot : Paradoxalement d’une certaine constance dans l’incarnation. À quelques exceptions plus ou moins heureuses près (ses rôles outranciers dans Tonnerre sous les tropiques ou Rock Forever), Tom Cruise s’en sera tenu à un registre de jeu certes maîtrisé mais plutôt étroit. S’il y a schizophrénie, c’est dans la façon dont la fiction va relancer et progressivement obscurcir cette image d’action man à tout faire. À force de jouer toujours le même rôle (lui contre le reste du monde), Cruise en a totalement épuisé le sens. C’est particulièrement prégnant dans Barry Seal : il campe un personnage menant une double voire une triple vie (une vie de famille, une autre d’espion, une dernière de brigand), mais chacune de ces existences pourtant contradictoires est interprétée par Cruise avec le même mélange de détermination et d’efficacité qu’au début de sa carrière. Il y a chez lui quelque chose qui ne change pas, qui ne veut pas changer, et cette invariabilité de tempérament le rend paradoxalement de plus en plus louche.

« À force de jouer toujours le même rôle (lui contre le reste du monde), Cruise en a totalement épuisé le sens. »

S’il est une loi fondamentale qui innerve l’acteur c’est celle de la course-poursuite. Le « Everybody runs » de Minorty Report résonnant comme « le mantra cruisien, physique et métaphysique […] celui d’un homme traqué de toute part, et en même temps lancé à la recherche de lui-même. » Mais après quoi court-il sans cesse depuis bientôt quarante ans ?

Cruise court constamment parce qu’il n’a peut-être qu’un seul et véritable ennemi : le temps, qui joue toujours contre lui. D’abord parce qu’il est un héros d’action et que celui-ci doit souvent accomplir sa mission ou son exploit dans un délai impératif et incompressible (le compte à rebours n’est pas pour rien un des grands leviers à suspense du genre). Si Cruise court dans tous ses films, c’est donc par nécessité de prendre de vitesse les événements, de rattraper ce temps qui défile inexorablement et met en péril l’accomplissement de son destin. Mais d’un autre côté, Cruise court pour fuir le temps, ou en tout cas les effets du temps : la vieillesse, la dégradation physique, l’oubli. En tant que star, Cruise est engagé dans une lutte de plus en plus menaçante avec son propre déclin, qu’il s’agit pour lui d’ajourner, de conjurer. Et pour ce faire, la course et la mobilité sont bien évidemment ses meilleurs atouts. Car tant que Cruise court, tant que Cruise s’active, on ne voit pas les effets de la vieillesse sur lui, alors que chaque gros plan fixe sur son visage nous fait comprendre que cette décrépitude le guette.

10:45 Publié dans Cinéma | Tags : edge of tomorow, jerry maguire, eyes wide shut, top gun, le comptoir, sylvain métafiot, louis blanchot, tom cruise, mission impossible | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 28 janvier 2019

L’île aux sorcières : Les garçons sauvages de Bertrand Mandico

Article initialement publié sur Le Comptoir

À ceux qui considèrent que le cinéma français se résume aux bluettes exaspérantes de Louis Garrel ou aux comédies braillardes et vulgaires de Christian Clavier et Jean-Paul Rouve, le premier long-métrage de Bertrand Mandico vient infliger un démenti aussi radical que magnifique. On n’était clairement plus habitué à une telle inventivité visuelle. Et pourtant, depuis quelques années, le cinéma de genre français reprend incontestablement du poil de la bête : Alléluia de Fabrice du Welz (2016), Grave de Julia Ducournau (2017), Laisser bronzer les cadavres d’Hélène Cattet et Bruno Forzani (2017), Ghostland de Pascale Laugier (2018), La Nuit a dévoré le monde de Dominique Rocher (2018), Un couteau dans le cœur de Yann Gonzalez (2018) ou encore Revenge de Coralie Fargeat (2018). Quelques exemples certes inégaux mais portés par une audace que l’on peine à déceler dans la plupart des réalisations traditionnelles.

C’est là que le vaisseau étincelant de Mandico dépasse de plusieurs coudées ses confrères hallucinés en direction du monde des rêves spongieux, sexuellement détraqués et sans retour possible. Soit le récit initiatique de cinq jeunes garçons (« unis pour le meilleur et surtout pour le pire ») qui, après avoir commis un meurtre sauvage, sont embarqué de force sur le navire d’un capitaine autoritaire et répressif afin de les remettre dans le droit chemin. Peine perdue : les cinq sauvageons se rebiffent et accostent sur une île à l’écart de toute civilisation. Tout en explorant les lieux, leurs corps commencent à se métamorphoser… Le film de Mandico relève de l’incantation maléfique, monstre d’argile assemblé de manière surréaliste sous l’empire de drogues de synthèses inconnues. Porté par un noir et blanc intemporel duquel jaillit d’intempestives séquences bariolées, le voyage suinte délicieusement le stupre et la mort. Résolument transgenre tant sur la forme que sur le fond le film ondule du masculin au féminin, de Burroughs à Borowczyk, du sensoriel au sensuel, des sexes tatoués aux arbres phalliques, de l’ultra-violence au plaisir lascif. C’est une valse des contraires qui se cherchent, s’apprivoisent et s’étreignent : une copulation fantasmatique entre les formes premières du cinéma et la sève subversive des désirs primitifs.

Les amoureux non rassasiés de cette croisière raffinée et luxurieuse pourront se plonger dans les eaux troubles d’Ultra Rêve triptyque fiévreux de courts-métrages réalisés par Caroline Poggi et Jonathan Vinel, Yann Gonzalez et… Bertrand Mandico.

Sylvain Métafiot

17:28 Publié dans Cinéma | Tags : bertrand mandico, l’île aux sorcières, les garçons sauvages, le comptoir, sylvain métafiot, stupre, mort, sexe, ultraviolence | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 14 janvier 2019

L’homme du souterrain : The House that Jack built de Lars von Trier

Article initialement publié sur Le Comptoir

Lars von Trier aurait-il réalisé son grand oeuvre, sa grande farce macabre ? Celle qui boucle le cercle noir entamé dès Element of crime en 1984, point de départ d’une trilogie (suivront Epidemic et Europa) sur une Europe transformée en purgatoire urbain jalonnée d’histoires labyrinthiques et poisseuses. Ce n’est sans doute pas un hasard si, dans ce premier film, on entend la comptine populaire anglaise qui donne son titre au dernier long-métrage du cinéaste danois : plus qu’un indice, un memento mori filmique qui rappelle, à plus de trente ans d’écart, son obsession, teintée d’ironie, pour les pulsions criminelles et auto-destructrices nichées au cœur des hommes.

Les « incidents » qui parsèment The House that Jack built constituent les chapitres d’un conte moderne à la noirceur exacerbée et à l’humour grinçant. Construit sous la forme d’un long flash-back, Jack, le tueur psychotique et méthodique, raconte ainsi à Verge cinq meurtres avec une minutie et un détachement qui, en sus de l’horreur des actes proprement perpétrés, confinent à une drôlerie inattendue. Ainsi, des talents d’acteur et de bonimenteur de Jack pour tromper ses victimes, ses TOC qui l’obligent à nettoyer plusieurs fois la même scène de crime, son cynisme lorsqu’il avoue ses crimes à un policier indifférent, la chance insolente qui lui permet d’échapper à la justice et lave littéralement ses forfaits. S’estimant le bâtisseur d’un monument glorieux et immortel, Jack ne cesse de justifier ses actes ignobles en s’estimant le continuateur esthétique du génocide nazi, des purges staliniennes et autres massacres de masse, faisant de la « pourriture noble » son emblème oxymorique. De fait, seuls les geignards professionnels auront le tort de confondre le personnage et le cinéaste. Lars von Trier s’amuse de son anti-héros et de sa propre oeuvre. Verge, le confesseur antique de Jack, ne cesse de se moquer de son narcissisme, de son maniérisme, de ses pseudo alibis culturels, de ses rêves de grandeur. À la figure du nihilisme le plus destructeur qu’incarne Jack, Verge lui répond en tant que son adversaire humaniste, celui qui, tout en l’entraînant aux gouffres infernaux, lui fait prendre conscience de ses péchés.

Si parmi la kyrielle de références (William Blake, Dante, Delacroix, Glenn Gould, Virgile, David Bowie, le surréalisme…) on pense inévitablement à l’ouvrage de Thomas de Quincey, De l’assassinat considéré comme un des beaux-arts (1827), c’est à son Mangeur d’opium (1822) que fait songer la dernière partie du film, enchaînement de fascinants tableaux pandémoniaques ne laissant aucun doute sur le sort funeste réservé à Jack, ce « pathétique architecte raté » passé de la chambre froide du crime au neuvième cercle de l’enfer : « J’avais chaque nuit l’impression de descendre, non au sens métaphorique, mais de descendre littéralement, dans des gouffres et des abîmes sans soleil, des profondeurs infinis desquelles mon éventuelle remontée semblait désespérée. »

Sylvain Métafiot

16:14 Publié dans Cinéma | Tags : l’homme du souterrain, the house that jack built, lars von trier, le comptoir, sylvain métafiot, enfer, dante, delacroix, thomas de quincey | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 05 janvier 2019

Cimes cinéphiliques 2018

Qui succède à Laissez bronzer les cadavres ! de Hélène Cattet et Bruno Forzani au titre de meilleur film de l'année ? La réponse dans notre habituel top 10, suivi de son flop 10 tout aussi subjectif.

Au sommet cette année

1) Les Garçons sauvages de Bertrand Mandico : éloge des sorcières, des désirs sauvages et de l'androgynie suave.

2) Phantom Thread de Paul Thomas Anderson : confrontation et réunion entre la perfection formelle et l’anarchie vitaliste.

3) The House that Jack Built de Lars von Trier : l’homme du souterrain en quête de d’absolu criminel.

4) En liberté ! de Pierre Salvadori : la vie, en mieux. Et en plus drôle.

5) Seule sur la plage la nuit de Hong Sang-soo : fragments d’un exil amoureux.

21:00 Publié dans Cinéma | Tags : cimes cinéphiliques 2018, sylvain métafiot, seule sur la plage la nuit, en liberté, the house that jack built, les garçons sauvages, le poirier sauvage, hérédité, mektoub, my love, l'insulte, mademoiselle de joncquières, top 10, flop 10 | Lien permanent | Commentaires (0)