mardi, 14 décembre 2021

Gabriela Trujillo : « Ferreri dépeint la cruauté inhérente aux individus »

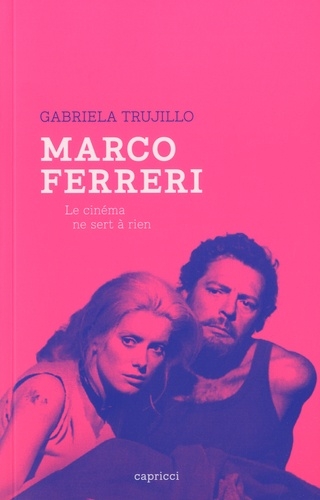

Gabriela Trujillo est historienne du cinéma et essayiste. Actuellement directrice de la Cinémathèque de Grenoble elle a consacré un livre au réalisateur italien Marco Ferreri : « Marco Ferreri, le cinéma ne sert à rien » (éditions Capricci, 2020). L’occasion de revenir sur le parcours d’un cinéaste sulfureux et occulté (ses 35 films étant difficilement visibles) qui s’est frotté à tous les abcès de son époque – sociaux, politiques, religieux ou artistiques – pour les faire éclater dans un grand rire aux accents de fin du monde. Une œuvre grosse de fictions aberrantes et cruelles qui s’attira logiquement les foudres des autorités conservatrices, ainsi que les hurlements de spectateurs outrés faisant mine de découvrir que la vie, en somme, n’est qu’une farce grotesque et absurde.

Le Comptoir : Un des événements cruciaux dans la carrière de Marco Ferreri (1928-1997) fut sa rencontre avec l’écrivain espagnol Rafael Azcona dans les années 1950. Est-ce lui qui l’a poussé dans une veine ouvertement satirique ? Comment le public et les autorités espagnoles ont-elles réagi aux deux films qu’ils ont réalisés ensemble ?

Gabriela Trujillo : À l’arrivée de Marco Ferreri à Madrid, Rafael Azcona est déjà un journaliste satirique établi au sein de l’équipe de La Codorniz, une revue qui se distinguait par une veine irrévérencieuse, toujours à la limite de l’anti-franquisme. Azcona avait publié des récits, un roman, dont Ferreri veut absolument produire l’adaptation. Les deux se rencontrent alors, Ferreri envisageant un film pour lequel manquent à la fois le réalisateur et l’argent. Azcona, voyant que Ferreri est un producteur fauché, lui propose de devenir plutôt réalisateur du projet, afin de faire appel à un vrai producteur qui, lui, saurait trouver de l’argent.

Gabriela Trujillo : À l’arrivée de Marco Ferreri à Madrid, Rafael Azcona est déjà un journaliste satirique établi au sein de l’équipe de La Codorniz, une revue qui se distinguait par une veine irrévérencieuse, toujours à la limite de l’anti-franquisme. Azcona avait publié des récits, un roman, dont Ferreri veut absolument produire l’adaptation. Les deux se rencontrent alors, Ferreri envisageant un film pour lequel manquent à la fois le réalisateur et l’argent. Azcona, voyant que Ferreri est un producteur fauché, lui propose de devenir plutôt réalisateur du projet, afin de faire appel à un vrai producteur qui, lui, saurait trouver de l’argent.

Ferreri dirige donc son premier film, El pisito (L’appartement, 1959), d’après un récit d’Azcona. Par la suite, après l’échec de son deuxième film Los chicos la même année (écrit par Leonardo Martin), le cinéaste italien revient travailler avec Azcona pour une perle de sa première période, le très remarqué El cochecito (La Petite Voiture, 1960). C’est surtout avec ce troisième long métrage que Ferreri s’attire les foudres de la censure franquiste, à cause de la figure de ce vieillard indigne qui veut tuer sa famille afin de s’acheter une voiturette pour rejoindre ses copains handicapés.

22:24 Publié dans Cinéma | Tags : touche pas à la femme blanche, dillinger est mort, la semence de l'homme, sylvain métafiot, le cinéma ne sert à rien, la grande bouffe, le mari de la femme à barbe, le comptoir, gabriela trujillo, « ferreri dépeint la cruauté inhérente aux individus », lotta continua, gargantua, huysmans, bernanos | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 02 septembre 2021

La douleur d’exister : Claude Sautet : du film noir à l’œuvre au blanc de Ludovic Maubreuil

Les monographies consacrées à Claude Sautet se comptent sur les doigts d’une seule main. C’est dire à quel point son œuvre — pourtant l’une des plus passionnante du cinéma français — est gentiment dédaignée par les critiques et théoriciens du septième art. L’ouvrage de Ludovic Maubreuil rejoint ainsi le club restreint des études prenant au sérieux un cinéaste trop souvent relégué, à tort, au titre d’aimable conteur de romances triangulaires au sein de la bourgeoisie parisienne (alors que sa filmographie, se déployant toujours dans un contexte social précis incluant des enjeux de société, est un « petit monde mélangé » constituée de voyous et de flics, d’ouvriers et de patrons, de bourgeois et d’artistes fauchés, s’entraidant ou s’affrontant selon les circonstances). À rebours des lieux communs ânonnés par des journalistes paresseux, Maubreuil montre que la « si belle tristesse du cinéma de Sautet » est constitutive d’une mise en scène élégante et faussement simpliste, dissimulant une myriade de signes mystérieux (voir notamment l’étonnante analyse sur le lien entre les couleurs et la symbolique alchimique établie par Carl Jung) qui rend encore plus bouleversante les destinées de personnages en pleine crise existentielle.

L’essayiste divise son analyse en deux grandes parties : la « Mécanique de précision » tout d’abord, qui décompose minutieusement toutes les figures, motifs, procédés et techniques formelles du cinéaste ; les « Dérèglements » ensuite, que ce soit en révélant la faillite ontologique de l’être nichée au cœur même du dispositif parfaitement huilé, ou à travers une mise en scène suivant un schéma circulaire : d’apparence classique elle est détraquée par des aspects modernes (ancrage sociologique, chronologie fragmentée, traitement du corps…), qui sont eux-mêmes entravés par une volonté esthétique de recréer le réel, de pénétrer dans un labyrinthe mental par « un classicisme réconforté, réanimé même, par la modernité qu’il intègre ». Ainsi de ces différences d’âges qui scellent le pacte amoureux entre un homme et une femme autant qu’ils sont porteurs de désordre relationnel ; de l’argent exhibé qui se substitue aux sentiments et permet « d’apaiser une solitude ainsi sommée de faire sens » ; des synchronicité agissantes, ces évènements qui coïncident entre eux par la loi du hasard et qui revêtent pourtant une signification profonde, comme la hantise de Lily chez Max dans Max et les ferrailleurs (1971) ; de la fameuse figure du trio infernal qui, loin d’être une facilité dramatique, « révèle avant tout une somme de défaillances individuelles », met à mal le couple et empêche surtout la possibilité d’une quaternité qui permettrait d’équilibrer l’instabilité sentimentale des personnages. En effet, loin du cliché qui l’associe rapidement aux « film de copains », Maubreuil montre bien que le cinéma de Sautet est avant tout celui du clivage, de la dissonance, de la fuite, de la fissure, de la faille ontologique qui, sous la plume de Jean Parvulesco, peut se résumer à la formule suivante : « l’impossibilité du mariage ». Le couple est sans arrêt sur la brèche, chaotique, les relations sexuelles sont défaillantes ou incomplètes, les hommes parfois impuissants, l’harmonie souhaitée se délite progressivement aux grés des dissensions et malentendus. En somme, « ce que Sautet tient résolument à filmer, c’est l’inaboutissement du réel, l’union qui se désagrège au moment même où elle pensait se conforter, le désaccord parfait. Cette disjonction est l’essence même de son cinéma ».

Plus loin, l’auteur de Cinématique des muses convoque le roi Arthur pour figurer la mélancolie d’un personnage se tenant à l’écart des fêtes enjouées ou des grandes assemblées familiales (un motif récurrent). À l’instar des chevaliers de la Table Ronde s’étonnant que leur roi s’abstrait du monde en leur présence, Sautet filme les réunions joyeuses pour insister sur celui (souvent le protagoniste principal) qui ne parvient pas à y participer : Vincent dans Vincent, François, Paul et les autres (1974) ou Georges dans Une histoire simple (1978). D’un point de vue médical on peut même voir que certains d’entre eux possèdent des troubles de la personnalité confinant à la schizoïdie, étant donné leur propension à fuir leurs amis, leurs amours, à ne plus être en phase avec leur environnement malgré le besoin de chaleur humaine, à l’instar de Pierre dans Les Choses de la vie (1970) ou Bruno dans Un mauvais fils (1980). Dans un autre chapitre abordant le thème des itinéraires contrariés, ce sont Hermès (dieu des voyages, de l’Autre) et Hestia (déesse du foyer, du Soi) qui sont invoqués afin de figurer le déséquilibre entre le proche et le lointain, les personnages étant souvent tiraillés entre le besoin rassurant de se concentrer sur le « dedans » et le désir de partir, d’explorer le « dehors » au risque de se confronter à l’inconnu.

Partant, le mouvement chez Sautet s’établit à trois niveaux selon une structure en oignon : tout d’abord la trajectoire du récit qui nous catapulte dans des histoires déjà en cours et qui se poursuivent une fois le film terminé (les ellipses temporelles sont, par ailleurs, fréquentes) ; le mouvement des corps ensuite qui se bousculent, s’interpellent, se courent après, mangent en vitesse, allument une cigarette, dansent, s’embrassent, s’engueulent ou attrapent un taxi (« C’est ainsi que la traque policière comme la chronique amoureuse, le suspense comme l’intime, sont filmés avec un même souci de se concentrer sur la réunion ou la séparation des corps, leur élan ou leur fuite ») ; une mise en scène, enfin, qui épouse l’animation des personnages au point de devenir invisible, et un découpage rigoureux qui vient recréer la vérité de ces gestes afin de les faire exister (« Ce que fait un personnage de Sautet dit ce qu’il est »). En revanche, je confesse avoir été complètement largué quant à l’analyse de l’intersubjectivité s’appuyant sur les principes de narratologie de Gérard Genette et François Jost : sans mauvais jeu de mot, la focalisation spectatorielle ou zéro, l’ocularisation interne primaire ou secondaire m’ont fait tourner de l’œil.

Terminons le tour d’horizon de ce riche essai sur une observation brillante qui dit tout ou presque de la beauté de ce cinéma néoclassique, filmant avec justesse et exigence le désordre du monde et les dysharmonies du cœur : « À la vie, dans tous son foisonnement irrelié qui, au cinéma, perd immédiatement de ses couleurs dès que l’on s’en fait le héraut, Sautet tient à substituer une vision ne se disant jamais exhaustive, ni conforme, mais qui a le mérite de l’authenticité, celle-là même que l’on cherche en vain parmi les « passeurs » et les « témoins », eux qui radotent ou falsifient en prétendant traduire, quand lui exhausse en concédant qu’il transpose. »

Sylvain Métafiot

Article initialement publié sur Le Comptoir

11:25 Publié dans Cinéma | Tags : une histoire simple, un mauvais fils, les choses de la vie, vincent, françois, paul et les autres, jean parvulesco, max et les ferrailleurs, le comptoir, sylvain métafiot, la douleur d’exister, claude sautet : du film noir à l’œuvre au blanc, ludovic maubreuil | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 25 août 2021

L’éloquence visuelle : Cinéma muet français par le collectif Zoom Arrière

Après trois numéros consacrés à Brian de Palma, Nanni Moretti, Nagisa Ôshima et avant un cinquième mettant à l’honneur Jim Jarmusch, le collectif Zoom Arrière explore dans son 4e numéro le continent immense et quasi englouti du cinéma muet français. « Englouti » parce qu’une bonne partie des films de cette époque qui court sur près de trente-cinq ans est malheureusement perdue. Comme le rappelle le coordinateur de la revue, Edouard Sivière, « le muet possède la structure d’un iceberg dont la recherche parvient à faire remonter de temps à autre des blocs à la surface, mais dont la majorité de la matière reste à tout jamais inaccessible ». Ainsi, sur les centaines et centaines de (très) courts-métrages tournés seuls une poignée sont encore visibles, notamment grâce au travail d’exhumation et de restauration des Cinémathèques nationales ou de The Film Fondation de Martin Scorsese. Et, à de rares exceptions près, faute de diffusion en salles ou à la télévision, c’est sur Internet que l’on peut visionner — selon des qualités variables — ces œuvres que l’on croyait disparues. Le blogueur Christophe ouvre le bal en proposant une « contre-mémoire du cinéma muet français » en rappelant que « ce qui retient d’abord l’œil dans les films primitifs ce sont les décors naturels ». Et de citer les cinéastes connus pour leurs tournages en extérieur tels les frères Lumières, Léonce Perret, Georges André-Lacroix, Maurice Mariaud, Léon Poirier, Albert Capellani… Ou les inventions formelles prodigieuses d’Abel Gance (triple-écran dans Napoléon, montage sophistiqué dans La Roue) et celles saisissantes de Jean Epstein, Marcel L’Herbier, Henri Fescourt ou Bernard-Deschamps.

De son côté, Jean-Luc Lacuve retrace la vie du muet hexagonal en cinq grandes étapes. Tout d’abord les pionniers que sont Auguste et Louis Lumière, faisant naître le « cinéma-spectacle populaire de masse », en 1895, dans le salon Indien du Grand Café du boulevard des Capucines, à Paris ; Alice Guy, la secrétaire de Léon Gaumont, première réalisatrice de films de fiction avec La Fée aux choux (1896) ; et Georges Méliès, expérimentant le tournage en studio et réalisant Le Voyage dans la lune en 1902. Le cinéma devient rapidement une industrie avec Charles Pathé qui, dès 1905, produit en masse de la pellicule positive impressionnées et produit, en 1907, 351 films loués à des exploitants ; Max Linder, engagé par Pathé, triomphe avec ses comédies et Victorin Jasset avec sa série policière Zigomar (1911) ; Louis Feuillade réalise les cinq épisodes de Fantômas (1913-1914) et la Première Guerre mondiale vient briser l’élan du cinéma français, surpassé par l’industrie américaine, ce qui n’empêche pas Louis Delluc de faire évoluer les codes formels à travers un « esthétisme raffiné ». Dans les années 1920 se succèdent trois avant-garde : l’école « impressionniste » (selon les mots d’Henri Langlois) avec des œuvres emblématiques telles La Fête espagnole de Germaine Dulac (sur un scénario de Delluc) en 1919, La Souriante Madame Beudet en 1923, Nana de Jean Renoir (1926), les adaptations littéraires de Jean Epstein ou la grandiloquence d’Abel Gance ; puis l’avant-garde « picturale », née en Allemagne, et faite d’expérimentations visuelles qui déforment les perceptions sensorielles, attirant les peintres Man Ray et Fernand Léger, multipliant les jeux figuratifs d’Epstein, Grémillon, Dulac, Henri Chomette ou René Clair dont Francis Picabia disait de son Entr’acte (1923) qu’« il croit au plaisir d’inventer, il ne respecte rien si ce n’est le désir d’éclater de rire » ; enfin, le retour au réalisme avec Ménilmontant de Dimitri Kirsanoff (1926), Berlin, symphonie d’une grande ville de Walter Ruttmann (1927), L’Homme à la caméra de Dziga Vertov (1929) ou Jean Painlevé et ses films scientifiques tournés au début des années 1930.

Enfin, nous nous en voudrions de ne pas mentionner les analyses transversales sur les « projections alchimiques et transmutations en chaîne » du magicien Méliès, l’exploration des « films pornographiques clandestins », la parole divine dans les films de Dreyer et Marco de Gastyne consacrés à Jeanne d’Arc, la représentation de la tour Eiffel, Musidora, la muse vampire des surréalistes, les madones un peu nunuches de Jean Epstein, « la villa Liserb et la naissance des studios de la Victorine à Nice », et la mutation à travers les époques du film de Sacha Guitry Ceux de chez nous sur la représentation du génie français. Au total, l’ouvrage présente chronologiquement plus de soixante-dix cinéastes, couvrant la période de 1895 à 1930, à travers les textes de cinéphiles de talents (et aux goûts parfois opposés) tels — outre ceux déjà cités — Benjamin Fauré, Ludovic Maubreuil, Marie-France Leccia, Vincent Roussel, Oriane Sidre, Vincent Jourdan, Joachim Lepastier, Timothée Gérardin, Medhi Benallal, Christian Léciagueçahar…

Sylvain Métafiot

Article initialement publié sur Le Comptoir

12:25 Publié dans Cinéma | Tags : jean epstein, marcel l’herbier, henri fescourt, bernard-deschamps, frères lumières, léonce perret, georges andré-lacroix, maurice mariaud, léon poirier, albert capellani, le comptoir, sylvain métafiot, l’éloquence visuelle, cinéma muet français, collectif zoom arrière, napoléon, abel gance, grémillon, dulac, henri chomette, rené clair, max linder | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 07 juillet 2021

Les coulisses du rêve : Un beau désordre de Marco Caramelli

Comment faire pour s’exprimer alors qu’on pense n’avoir plus rien à dire ? Tandis qu’il s’active dans les préparations de son nouveau film, le cinéaste Massimo Barbiani, s’évanouit d’angoisse dans son appartement romain. Se réveillant à l’hôpital sans trop savoir comment il est arrivé là, on lui prescrit une cure thermale à Chianciano, « à la frontière du Latium et de la Toscane ». Là-bas, il est assailli par les médecins, ses producteurs, les femmes de sa vie, doutant de tout, de son film, de lui et de la réalité même. Si le tableau semble familier aux cinéphiles c’est normal : il s’agit de l’adaptation en roman du célèbre Huit et demi de Fédérico Fellini. Et des images du film, difficile de s’en défaire à la lecture de cette aventure absurde et onirique. Se mettant dans la peau du maestro, Marco Caramelli insère également quelques passages de La Dolce Vita (Claudia Cardinale remplace Anita Ekberg dans la fontaine de Trévi le temps d’un souvenir langoureux) et d’autres éléments biographiques afin de perdre davantage le lecteur dans les méandres de la psyché du réalisateur tourmenté.

Dans la farandole de personnages qui défilent dans la station thermale où il est censé se reposer, Barbiani voit notamment apparaître son actrice principale qui ne sait rien du rôle, sa maitresse, l’exubérante et dodue Carla, sa femme Louise, tendre, fragile mais pas dupe, des journalistes étrangers, des assistants et des collaborateurs qui le pressent de toute part, le psychanalyste Bernhard et ses théories junguiennes, Lily la cartomancienne et véritable âme sœur, des vieux amis et des jeunes nymphettes… En somme, « tous les fantômes de mon existence s’étaient donné le mot pour venir perturber ma quiétude ». Sans oublier ses chers producteurs, auprès de qui il se rend compte que leur médiocrité lui permet paradoxalement de garder les pieds sur terre en canalisant son goût de la démesure : « Se confronter à une autorité despotique, quitte à s’en jouer ensuite dans l’exercice de son art, est un contre-point nécessaire à l’immaturité psychologique de l’artiste. La révolte est toujours féconde, elle porte en elle la nécessité organique de l’expression, là où l’approbation conduit à la banalité et à l’ennui. »

Une révolte qui prend corps lorsqu’un représentant du ministère lui annonce que certaines scènes de son film sont considérées par les garants de l’ordre moral comme misogynes et racistes. De bonne foi, Barbiani explique qu’il s’agit d’une séquence onirique, traduisant le fantasme outrageux de son personnage et ne relevant en aucun cas d’un plaidoyer sexiste : « Nul n’ignore la nature surréaliste de tout rêve, façonné par l’inconscient de manière abstraite, symbolique, souvent absurde… peuplé des pulsions les plus morbides, des désirs refoulés les plus inavouables. » Mais qu’elle soit de droite (le fascisme, l’intégrisme catholique) ou de gauche (la cancel culture) la censure « se fiche bien des subtilités, du second degré. Le pouvoir opère de façon dogmatique et brutale. […] La réalité n’a aucune importance ; c’est d’ailleurs à cela que l’on reconnaît l’obscurantisme… » lui avoue Rinaldi. Ce que Lalaunay décrira plus loin (en s’inspirant visiblement des récentes polémiques ayant ébranlées le monde de la culture) comme l’émergence d’un nouveau fascisme, très différent de l’ancien, puisqu’il « se targuera de progressisme afin de demeurer inattaquable, prétendra œuvrer en faveur du bien, de la liberté et de la démocratie, tout en servant en réalité les intérêts d’une minorité de nantis au détriment de l’ensemble de la population… » On aurait tort de croire qu’il ne s’agit ici que de fiction…

Finalement, ce beau désordre prend une forme plus rangée et sage que l’œuvre dont il s’inspire, ce qui n’amoindrit en rien l’élégance de son trait, pas plus que la chaude déclaration d’amour à un cinéma s’affranchissant de toutes les processions idéologiques et moralisatrices : « Oui, j’aime les comédiens, j’aime les décors, j’aime tout ce peuple qui s’affaire avec passion pour fabriquer quelques instants de rêve… Tout ceci est mon monde, c’est ici que je me sens le mieux, que j’ai pleinement la sensation de vivre. » La meilleure cure au monde.

Sylvain Métafiot

Article initialement publié sur Le Comptoir

10:06 Publié dans Cinéma, Littérature | Tags : cancel culture, massimo barbiani, huit et demi, fédérico fellini, le comptoir, sylvain métafiot, les coulisses du rêve, un beau désordre, marco caramelli | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 23 juin 2021

La demeure de la chair : La Transgression selon David Cronenberg de Fabien Demangeot

De ces premiers courts-métrages à la fin des années 1960 jusqu’à Maps to the Stars en 2014, David Cronenberg s’est imposé comme le maître du body horror et un auteur progressivement plébiscité par le public et respecté par la critique (au point que, chose assez rare et étonnante au demeurant, ses films, toujours aussi violents et dérangeants, fassent régulièrement partie de la compétition des festivals les plus prestigieux de la planète). À l’heure où le réalisateur canadien prépare le remake de son film Crimes of the futur (1970) l’ouvrage de Fabien Demangeot tombe à point nommé pour analyser cette œuvre au rouge couleur sang, à travers la dimension transgressive décortiquée sous trois angles complémentaires : la transgression corporelle, la transgression sexuelle et la transgression psychique.

Parasité, contaminé, amputé, décomposé, malade ou en mutation, le corps est l’obsession première de Cronenberg et l’objet de toutes ses expérimentations filmiques. Un corps qui, au fil de ses transformations, s’affranchit de la conscience humaine pour gagner en puissance et s’émanciper sexuellement comme dans Frissons (1975) ou La Mouche (1986). De fait, « la transgression de la morale et de l’éthique n’est possible que si l’enveloppe charnelle est transgressée ». La transgression psychique s’exprime quant à elle dans la représentation de personnages schizophréniques comme Dennis dans Spider (2001), hystériques comme Sabina dans A Dangerous Method (2011) ou fous comme les frères jumeaux dans Faux-Semblants (1988) ou le patient de Transfer (1966) son premier court-métrage. Un éclatement des perceptions mentales symbolisé notamment dans la mise en scène du Festin Nu, que Cronenberg ne s’est pas simplement contenté d’adapter du roman de William S. Burroughs, mais lui a emprunté sa technique du cut-up. Le réalisateur concevant le cinéma (du moins ses premiers films) « comme un jeu de construction et d’assemblage », laissant davantage parler ses instincts que la rationalité.

En termes formels, Demangeot rappelle que Cronenberg a toujours l’intelligence d’user du hors-champ pour illustrer les scènes sexuelles les plus perturbantes, déjouant à la fois les attentes du spectateur et une éventuelle censure de la part des institutions. On se souvient pourtant que le cinéaste a été hué lors de la présentation de Crash au festival de Cannes en 1996 (bien que certains spectateurs ne se pressent aux « séances sulfureuses » du festival que pour mieux en sortir au plus vite afin de geindre leur indignation). Reste que la fusion du corps et de la machine dans une étreinte sexuelle confinant au désir de mort, bien que dénuée d’effets gore, demeure extrêmement dérangeante parce qu’elle s’affranchit de toute norme morale. La relation corps/machine acquiert par ailleurs une dimension fantastique dans Le Festin Nu (1991), eXistenZ (1999) ou Vidéodrome (1983) : la machine à écrire du premier, la console de jeu du deuxième et la télévision du troisième deviennent des créatures organiques, érotiques et perverses auxquelles les personnages « s’accouplent » : « les organes sexuels sont métaphorisés, sur le plan visuel, par la création de nouveaux orifices. » Cronenberg subvertit ainsi les codes des scènes de sexe pour en proposer une représentation ouvertement grotesque.

S’il est enfin un corps qui procure une certaine peur dans le cinéma de Cronenberg c’est celui de la femme, « parce qu’elle représente, aux yeux de l’homme, un territoire inexploré aussi excitant qu’effrayant », affirme Fabien Demangeot. Sexuellement dominante et intrépide, la femme fait découvrir aux personnages masculins des recoins corporels et des zones d’ombres érotiques dont ils ne soupçonnaient pas l’existence. Que ce soit les pratiques sadomasochistes de Nicki dans Vidéodrome, les parties du corps brûlé d’Agatha dans Maps to the Stars, l’utérus trifide de Claire dans Faux-semblants (1988) ou les cicatrices et les prothèses métalliques de Gabrielle dans Crash, la femme agit comme un révélateur de nouvelles expérimentations sexuelles, des fantasmes honteux et enfouis dans la psyché de l’homme, d’une invitation à outrepasser les limites du concevable. Chez Cronenberg le jeu des métamorphoses corporelles est un piège cruel mais obsédant.

Sylvain Métafiot

Article initialement publié sur Le Comptoir

14:37 Publié dans Cinéma | Tags : crimes of the futur, videodrome, crash, frissons, la mouche, spider, cut-up, corps, sexe, métamorphoses, le comptoir, sylvain métafiot, la demeure de la chair, la transgression selon david cronenberg, fabien demangeot | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 16 juin 2021

Yal Sadat : « Bill Murray ne s’est jamais ajusté aux normes industrielles du rire »

Super star malgré lui des comédies américaines des années 80/90, Bill Murray ne s’est pas limité à chasser les fantômes phosphorescents dans les rues de New-York. D’un naturel caustique et bouillonnant, il fit ses classes au théâtre d’improvisation, intégra ensuite la bande des jeunes trublions du Lampoon avant de traîner son air débonnaire dans le petit écran, puis de se faire propulser au sommet du box-office sans trop savoir pourquoi. Des comédies potaches de ses débuts aux films d’auteurs de la décennie 2000, Bill Murray gardera toujours ses distances avec le système hollywodien, sans jamais se départir de cet air mélancolique et frondeur, façon de dire qu’il ne prend rien au sérieux et surtout pas lui-même. Nous nous sommes entretenus avec Yal Sadat (critique de cinéma pour Sofilm, Première, Carbone, Les Cahiers du Cinéma et Chronic’art), qui retrace son parcours dans un petit ouvrage à l’image de son sujet : imprévisible, nonchalant et terriblement drôle.

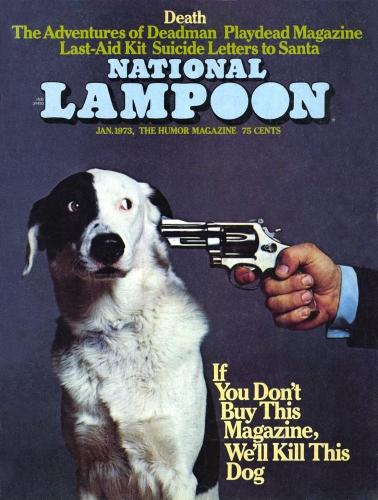

Le Comptoir : Pour Bill Murray tout commence avec l’introduction au sein de la troupe du Second City à Chicago par son frère aîné, mais c’est surtout lorsqu’il intègre le National Lampoon que sa vocation de comédien s’affirme. Pouvez-vous décrire ce magazine satirique assez méconnu en France et la façon dont Bill Murray y a affiné son jeu comique ?

Yal Sadat : Le National Lampoon peut être considéré comme une sorte de réponse américaine à Hara-Kiri ou Charlie Hebdo. Le journal est au départ une publication étudiante de Harvard, fondée à la fin des années 60 par deux jeunes hommes de bonne famille, Henry Beard et Douglas Kenney : des bourgeois bien mis et bien éduqués mais très caustiques, et décidés à s’inventer un destin d’agitateurs. Leur vision avec le Lampoon évoque un compromis entre Playboy, la littérature beat et le rire des stand-uppers un tant soit peu engagés, comme Lenny Bruce. Avec ses couvertures grotesques, sexy, parfois violentes, la version nationale du journal devient un phare de la contre-culture, mais en s’inscrivant aussi « contre la contre-culture » : les idéaux hippies battent de l’aile lorsque Kenney et Beard commencent à publier, et ils ne manquent pas de railler un certain progressisme béat, tout en conservant l’establishment républicain comme cible de choix.

Yal Sadat : Le National Lampoon peut être considéré comme une sorte de réponse américaine à Hara-Kiri ou Charlie Hebdo. Le journal est au départ une publication étudiante de Harvard, fondée à la fin des années 60 par deux jeunes hommes de bonne famille, Henry Beard et Douglas Kenney : des bourgeois bien mis et bien éduqués mais très caustiques, et décidés à s’inventer un destin d’agitateurs. Leur vision avec le Lampoon évoque un compromis entre Playboy, la littérature beat et le rire des stand-uppers un tant soit peu engagés, comme Lenny Bruce. Avec ses couvertures grotesques, sexy, parfois violentes, la version nationale du journal devient un phare de la contre-culture, mais en s’inscrivant aussi « contre la contre-culture » : les idéaux hippies battent de l’aile lorsque Kenney et Beard commencent à publier, et ils ne manquent pas de railler un certain progressisme béat, tout en conservant l’establishment républicain comme cible de choix.

Au début des années 70, l’un des satiristes du journal, Michael O’Donoghue, est chargé de créer la déclinaison radiophonique du Lampoon. Il engage les gens du Second City dont Harold Ramis, Gilda Radner, John Belushi et donc Bill Murray, entre autres. O’Donoghue est encore plus méconnu ici et pourtant très important, puisqu’il démocratise un art parodique jusque-là absent des télés et des radios. On le voit à son passage par le cinéma underground, type Mr. Mike’s Mondo Video : il cultive un sens de l’absurde appelé à façonner le Saturday Night Live (dont il deviendra le rédacteur en chef, nommé par le fondateur de l’émission mythique, Lorne Michaels) et à se retrouver par conséquent à travers toute la descendance de ce dernier. En quelque sorte, O’Donoghue est le grand-père d’une forme de dérision cathodique fondée sur l’ironie permanente, appelée à s’étendre à toute la société américaine, et même au-delà : c’est un peu l’oncle d’Amérique du fameux « esprit Canal », puisque les comiques ayant émergé en France dès la fin des années 80 (Les Nuls) se revendiquaient du SNL. Mais c’est une autre histoire.

Murray était proche de O’Donoghue, il avoue lui devoir une certaine propension au dégoût misanthrope, à la détestation volontiers violente du monde, qui se mêlent à son personnage d’amuseur populaire. Alors qu’il vient de l’improvisation, l’acteur découvre un terrain neuf au National Lampoon Radio Hour : il joue les textes de véritables auteurs, en exerçant sa griffe la plus sardonique. On l’a oublié du fait de son statut de superstar à la fois ultra-bankable, mystérieuse et chic, mais Murray est l’héritier d’un humour radical dont le destin était d’exploser avec le SNL puis de se diluer un peu dans la cuve du mainstream, au risque de devenir inoffensif. C’est un peu l’éternelle histoire d’amour conflictuelle entre les grands médias et les humoristes, et on peut dire qu’un chapitre de cette histoire commence avec cette bande du Lampoon.

12:41 Publié dans Cinéma | Tags : sylvain métafiot, le comptoir, bill murray, yal sadat, national lampoon, second city, saturday night live, capricci, wes anderson, rushmore, sos fantômes, dan aykroyd, harold ramis, caddyshack, meatballs, stripes | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 26 mai 2021

En terre inconnue : Revue Zone Critique #2 "Aventure"

Après un premier numéro consacré à la crise sociale et plus de 18 mois de labeur, la revue Zone Critique sort son deuxième numéro avec comme thème central l’aventure. Premier constat, le bestiau est volumineux : 420 pages, soit quasiment le double du premier numéro ! Pages plus fines, couverture solide et maquette élégante, l’écrin est toujours aussi soigné. À défaut de le lire vous pourrez toujours l’envoyer à travers la gueule d’un lecteur du Nouveau Magazine littéraire. Mais ce serait gâcher.

Quid de cette aventure alors ? Elle est d’abord littéraire (le cœur de la revue) avec pas moins d’une quarantaine de contributions. On part ainsi sur les traces des aventuriers de l’errance que sont John Fante, Charles Bukowski et Mark SaFranko, on tente de renouer avec les explorations de l’Ancien monde en compagnie de Sylvain Tesson, on retrace l’expérience initiatique de Corto Maltese à travers les mers du globe, on accompagne le voyage de Dante Alighieri entre ciel et enfer, on suit les chevauchées motorisées de Neal Cassady et Jack Kerouac sur les routes américaines, on décolle avec l’Aéropostale et Saint-Exupéry aux commandes… Sans compter nombre de recensions d’ouvrages récemment parus tels L’Or du temps de François Sureau et son voyage le long des bords de Seine, La Cuillère de Dany Héricourt et son incursion dans l’infra-ordinaire, ou le premier roman de Nastassja Martin, Croire aux fauves, à la découverte d’une communauté évène des forêts du Kamtchatka.

Mais, loin de se limiter aux explorations autour du monde, l’aventure est également intérieure comme le rappelle Pierre Poligone en croisant les œuvres de Béatrice Douvre, Emmanuel Carrère et Vincent La Soudière. Pierre Chardot analyse, pour sa part, la recherche d’absolu chez Fernando Pessoa et son intériorité torturée. Cette quête d’absolu se retrouve également chez André Malraux dont Romain Debluë fait émerger « cette mystérieuse dialectique des aventures humaines avec l’unique aventure que constitue l’histoire tout entière de l’humanité ». L’écrivain Ernst Jünger, de son côté, choisira plutôt la « quête aventureuse d’entomologiste » pour accéder à la sagesse et au détachement intérieur. La revue propose également quatre entretiens bien touffus avec : le créateur de Bob Morane, Henri Vernes, ainsi que son plus célèbre illustrateur, Gérald Forton ; le professeur et biographe Jean-Yves Tadié à propos de son essai Le roman d’aventures ; l’universitaire Claude Leroy quant à son travail sur l’édition des œuvres complètes de Blaise Cendrars dans la Pléiade ; l’écrivain Emmanuel Ruben, récipiendaire du prix Nicolas Bouvier au festival Etonnant Voyageurs pour son roman Sur la route du Danube.

L’aventure est enfin cinématographique avec un entretien et un portrait d’Alain Guiraudie, le réalisateur de L’inconnu du lac dévoilant ses petites odyssées campagnardes, une visite du New-York fiévreux par les frères terribles Josh et Benny Safdie, une plongée dans les méandres de la folie des explorateurs acharnés avec Werner Herzog ou une balade sauvage à travers les grands espaces américains avec Kelly Reichardt. Le grand écran est peut-être le lieu de projection par excellence de tous les fantasmes aventureux en déployant un imaginaire visuel incroyablement immersif, à l’image des épopées spatiales, « véritable dernière frontière » comme le rappelle Olivier Maillart. Une recherche de l’inconnu et un dépassement des limites qui acquiert une dimension mystique, ainsi que l’analyse Célia Sanchez à travers Dersou Ouzala d’Akira Kurosawa et L’Ornithologue de João Pedro Rodrigues. Restera enfin à explorer les mondes infinis et connectés du vaste univers numérique, guidé en réalité virtuelle par Manon Boyer, pour clore le voyage.

Sylvain Métafiot

Article initialement publié sur Le Comptoir

10:47 Publié dans Cinéma, Littérature | Tags : kurosawa, guiraudie, safdie, werner herzog, carrère, pessoa, vincent la soudière, cendrars, neal cassady, jack kerouac, john fante, charles bukowski, mark safranko, le comptoir, zone critique, aventure, sylvain métafiot | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 23 mars 2021

Vincent Roussel : « L’œuvre de Bertrand Blier est frappée d’oubli et d’indifférence. »

Qui connaît encore Bertrand Blier ? Ce nom évoque-t-il un panel d’images chez les moins de trente ans ? Les répliques des Valseuses ou de Tenue de Soirée sont-elles audibles dans les foyers biberonnés au streaming ? Conjurer l’oubli qui guette le cinéaste octogénaire (ainsi que les visions réductrices qui lui sont associés) c’est un des objectifs que s’est fixé le critique de cinéma Vincent Roussel à travers la monographie qu’il lui consacre : « Bertrand Blier, cruelle beauté » (Marest éditeur, 2020). Remontant le fil de ses souvenirs personnels, il ragaillardit – film par film, et avec chaleur mais sans flagornerie – un cinéma en guerre contre le conformisme et les conventions bourgeoises, aux saillies truculentes et dont les bourrasques provocatrices cachent bien souvent des cœurs fragiles empreints d’angoisse et de tendresse.

Le Comptoir : On réduit souvent ses films aux dialogues savoureux et à l’outrance rabelaisienne. Pourtant, dès son premier film, Hitler, connais pas (1963), Blier joue avec le montage pour donner l’illusion d’une interaction entre les jeunes gens qui sont interviewés séparément. Le spectacle est-il toujours la fonction première de sa mise en scène ? Comment évolue-t-elle au fil des ans ?

Vincent Roussel : Je ne sais pas si le mot « spectacle » est le plus approprié mais on a effectivement tendance à oublier que Blier n’est pas qu’un simple dialoguiste et qu’il a toujours cherché à excéder les limites imposées par ses scénarios par une approche toute personnelle de la mise en scène. Pour ce qui est de son évolution, il est bon de rappeler qu’après une tentative ratée d’adaptation littéraire (un projet autour de L’Écume des jours de Vian), Blier a écrit tous ses films. L’écriture est donc primordiale chez lui et il ne faut pas oublier que Les Valseuses (1974) fut d’abord un roman et un grand succès de librairie. D’ailleurs, lorsqu’il évoque le sujet dans ses entretiens, le cinéaste considère que c’est à partir de Beau-père (1981) qu’il s’est vraiment intéressé aux questions de mise en scène (il juge d’ailleurs le film trop « sophistiqué » et regrette que le metteur en scène ait vampirisé l’auteur).

Vincent Roussel : Je ne sais pas si le mot « spectacle » est le plus approprié mais on a effectivement tendance à oublier que Blier n’est pas qu’un simple dialoguiste et qu’il a toujours cherché à excéder les limites imposées par ses scénarios par une approche toute personnelle de la mise en scène. Pour ce qui est de son évolution, il est bon de rappeler qu’après une tentative ratée d’adaptation littéraire (un projet autour de L’Écume des jours de Vian), Blier a écrit tous ses films. L’écriture est donc primordiale chez lui et il ne faut pas oublier que Les Valseuses (1974) fut d’abord un roman et un grand succès de librairie. D’ailleurs, lorsqu’il évoque le sujet dans ses entretiens, le cinéaste considère que c’est à partir de Beau-père (1981) qu’il s’est vraiment intéressé aux questions de mise en scène (il juge d’ailleurs le film trop « sophistiqué » et regrette que le metteur en scène ait vampirisé l’auteur).

Pourtant, on perçoit dans ses œuvres précédentes un style qui n’appartient qu’à lui : un goût pour les ellipses qui dynamisent le récit, une manière d’enfermer les personnages dans un cadre rigide (baies vitrées, grilles…) et de jouer sur la présence inquiétante du hors-champ (dans Buffet froid, par exemple). À partir de Trop belle pour toi (1989), ses mises en scène deviennent de plus en plus morcelées, elliptiques et déconcertantes (glissements oniriques, film dans le film, télescopages spatio-temporels…). Mais elles participent toujours, à mon sens, d’une volonté de ne pas se cantonner à une simple illustration de scénarios très écrits.

« Blier déteste avant tout le conformisme et l’ennui. »

09:30 Publié dans Cinéma | Tags : les valseuses, trop belle pour toi, buffet froid, georges lautner, marest éditeur, beau-père, hitler connais pas, cruelle beauté, comme un torrent, notre histoire, depardieu, le comptoir, sylvain métafiot, vincent roussel, l’œuvre de bertrand blier est frappée d’oubli et d’indifférence, si j'étais un espion, la femme de mon pote, merci la vie, tenue de soirée, calmos, jean rochefort, jean-pierre marielle, combien du m'aimes, sexisme | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 17 février 2021

Le mécano de la sociale : La Mécanique Lucas Belvaux de Louis Séguin et Quentin Mével

Dans le petit et dense essai qui précède le passionnant entretien avec Quentin Mével, Louis Séguin rappelle quelques traits caractéristiques du cinéma de Lucas Belvaux comme l’importance accordée à la parole (qu’elle soit dialoguée ou monologuée) mais aussi aux gestes silencieux dont la signification s’avère souvent cruciale dans l’avancement du récit. La mise en scène des corps porte ainsi l’histoire autant que le scénario : « Les films de Lucas Belvaux sont des théâtres, dont chaque personnage peut être tour à tour acteur ou spectateur ».

Ancrant ses récits dans des lieux qu’il connaît bien (les friches industrielles du Nord de la France, Charleroi, Le Havre, Liège et ses environs), jonglant aisément avec les genres (polar, comédie, drame… avec des réussites inégales), son point de vue se veut réaliste, observant d’un œil critique la misère sociale qui pousse au crime (La raison du plus faible), la démagogie politique qui prospère sur la peur (Chez Nous), la lâcheté ordinaire qui confronte la culpabilité personnelle au jugement de la société (38 Témoins), le fossé entre classes malgré l’amour (Pas son genre), la froide logique des intérêts bien compris (Rapt), les traumatismes de la guerre (Des hommes) ou encore le déclassement social, la culture ouvrière et les luttes syndicales. Chez Belvaux regarder la réalité en face c’est refuser le déni, porter un jugement, prendre parti, s’engager, quitte à rompre avec son entourage. D’où une dimension militante et éthique dans sa façon de filmer qui interroge les tourments moraux de personnages parfois antipathiques (grand patron, militants d’extrême droite…) permettant de comprendre tous les ressorts de l’intrigue. Il plane ainsi une sorte de déterminisme sur chacun d’eux, comme s’il était impossible d’échapper à leur condition sociale.

Ces thématiques se retrouvent dans l’entretien que le cinéaste a accordé à Quentin Mével et qui revisite, éléments biographiques à l’appui, toute sa filmographie de manière chronologique. L’on apprend ainsi que ses premiers pas en tant que réalisateur sur Parfois trop d’amour (1993) furent plus délicats quant à la direction d’acteurs que dans l’apprentissage de la caméra ou du découpage. Lui qui avait travaillé en tant qu’acteur pour Żuławski, Chabrol, Assayas ou Boisset avait eu le temps de s’instruire sur le tas des ficelles du métier mais il a dû apprendre, une fois derrière la caméra, à revendiquer et maintenir ses choix, parfois avec autorité. Belvaux se livre avec sincérité et, au détour de considérations sur les divers problèmes qu’entraîne la production d’un film (notamment sur sa trilogie mélangeant trois genres différents et tournée dans le désordre : Un couple épatant, Cavale et Après la vie en 2003), on apprend également que la rencontre entre Jean-Pierre Léaud et Ornella Muti sur Pour rire ! (1996) fut pour le moins surprenante et que c’est elle qui l’adouba en tant que metteur en scène. Il saisi l’occasion pour faire la différence entre la réalisation (« la technique, tu décides où mettre ta caméra, comment tu la fais bouger ») et la mise en scène (« le théâtre, comment tu fais bouger les acteurs dans un cadre ou un espace »). Côté technique il porte un amour particulier aux plans-séquence, aux travellings et au format scope. Côté personnages il mélange sans peine les univers de Jean-Pierre Melville, Ken Loach ou Fritz Lang. Et s’il passe un certain temps à se documenter avant de s’engager sur un projet, il n’hésite pas non plus – comme en témoigne ses derniers films – à imposer sa vision propre en adaptant des œuvres littéraires : La vie en jeu du Baron Empain, Est-ce ainsi que les femmes meurent de Didier Decoin, Pas son genre de Philippe Vilain, Le Bloc de Jérôme Leroy, Des hommes de Laurent Mauvignier. Pour toucher à la vérité il faut savoir prendre des libertés.

En somme, un ouvrage très instructif sur la fabrication d’un film (machine lourde et complexe s’il en est) et sur le parcours d’un cinéaste en perpétuel apprentissage : « Je me pensais de l’école de Jacques Rivette et John Cassavetes, des réalisateurs qui offrent beaucoup de place aux acteurs. En fait, je suis plus de celle de Claude Chabrol, Billy Wilder, Ernst Lubitsch ou François Truffaut, qui pensent beaucoup leurs films, en échafaudent méticuleusement la mécanique. »

Sylvain Métafiot

Article initialement publié sur Le Comptoir

15:46 Publié dans Cinéma | Tags : chez nous, la raison du plus faible, pas son genre, parfois trop d’amour, un couple épatant, cavale, rapt, après la vie, le mécano de la sociale, sylvain métafiot, le comptoir, la mécanique lucas belvaux, louis séguin, quentin mével | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 20 janvier 2021

Sébastien Bénédict : « Pour Miyazaki, le remède a toujours été dans le mal. »

Sébastien Bénédict est enseignant en lettres et critique de cinéma (Revue Carbone, anciennement Les Cahiers du cinéma, Chronic’art). Dans sa monographie consacrée au réalisateur Hayao Miyazaki (éditions Rouge Profond, 2018) il explore, « au gré du vent », cette multitude d’univers imaginaires qui, à la croisée de la science-fiction et du fantastique, de la fable écologique et de l’aventure épique, et portée par les forces élémentaires du rêve et de la métamorphose, agissent comme les révélateurs d’un Réel conflictuel et tragique mais toujours porteur d’espoir.

Le Comptoir : « Qu’il porte la guerre ou la caresse, [le vent] est de tous ses films, omniprésent et silencieux. » écrivez-vous dans les premières pages de votre ouvrage. Cette récurrence thématique chez Miyazaki semble accentuée par sa fascination pour les machines en tout genre et les avions en particulier qu’ils soient de conception réaliste ou rétro-futuriste. De quelle manière arrive-t-il à confronter ses idéaux pacifistes à la réalité d’une utilisation guerrière de la technologie ?

Sébastien Bénédict : Il n’y a rien d’apaisé dans les films de Miyazaki, rien de stable. Tout y est une guerre permanente, entre des forces qui en s’opposant, forment un « équilibre » vacillant sans cesse, mais qui malgré tout fait tenir le monde. C’est pourquoi au sens large, je ne parlerais pas de « pacifisme » ; si idéal il y a, c’est pour lui le maintien de cet équilibre, tout en sachant qu’il met de la lutte en tout. La technologie sera ainsi pour lui le lieu même de cette ambivalence, dès sa première œuvre conséquente, la série Conan, le fils du futur (1978) : une dystopie post-apocalyptique, où l’état le plus avancé de la technologie peut en même temps asservir et sauver le monde.

Sébastien Bénédict : Il n’y a rien d’apaisé dans les films de Miyazaki, rien de stable. Tout y est une guerre permanente, entre des forces qui en s’opposant, forment un « équilibre » vacillant sans cesse, mais qui malgré tout fait tenir le monde. C’est pourquoi au sens large, je ne parlerais pas de « pacifisme » ; si idéal il y a, c’est pour lui le maintien de cet équilibre, tout en sachant qu’il met de la lutte en tout. La technologie sera ainsi pour lui le lieu même de cette ambivalence, dès sa première œuvre conséquente, la série Conan, le fils du futur (1978) : une dystopie post-apocalyptique, où l’état le plus avancé de la technologie peut en même temps asservir et sauver le monde.

Miyazaki est né de la guerre, l’année de Pearl Harbor, sa famille y a participé. Et puis comme tous ceux de sa génération, il est directement né d’Hiroshima, soit la première manifestation concrète d’une idée, jusqu’alors laissée à la théologie et aux peurs ancestrales, désormais incarnée dans le champ du réel : la fin du monde, pour la première fois, devient possible et non plus seulement redoutée. Et ce qui le permet, c’est précisément la technologie. On serait technophobe à moins, mais c’est elle, qui en aboutissant à cette capacité, redonne en définitive son prix au monde, le rend mortel en somme. Ce sera désormais un monde en guerre contre lui-même, soucieux de sa finitude. Pour Miyazaki, le remède a toujours été dans le mal. Même au risque de la guerre, faut-il renoncer au rêve de voler ? C’était le sujet du Vent se lève (2013).

12:07 Publié dans Cinéma | Tags : muska, kushana, dame eboshi, princesse mononoké, le vent se lève, le roi et l'oiseau, sylvain métafiot, porco rosso, le voyage de chihiro, conan, nausicaa, editions rouge profond, au gré du vent, le comptoir, sébastien bénédict : « pour miyazaki, le remède a toujours été dans le mal | Lien permanent | Commentaires (2)