lundi, 28 janvier 2019

L’île aux sorcières : Les garçons sauvages de Bertrand Mandico

Article initialement publié sur Le Comptoir

À ceux qui considèrent que le cinéma français se résume aux bluettes exaspérantes de Louis Garrel ou aux comédies braillardes et vulgaires de Christian Clavier et Jean-Paul Rouve, le premier long-métrage de Bertrand Mandico vient infliger un démenti aussi radical que magnifique. On n’était clairement plus habitué à une telle inventivité visuelle. Et pourtant, depuis quelques années, le cinéma de genre français reprend incontestablement du poil de la bête : Alléluia de Fabrice du Welz (2016), Grave de Julia Ducournau (2017), Laisser bronzer les cadavres d’Hélène Cattet et Bruno Forzani (2017), Ghostland de Pascale Laugier (2018), La Nuit a dévoré le monde de Dominique Rocher (2018), Un couteau dans le cœur de Yann Gonzalez (2018) ou encore Revenge de Coralie Fargeat (2018). Quelques exemples certes inégaux mais portés par une audace que l’on peine à déceler dans la plupart des réalisations traditionnelles.

C’est là que le vaisseau étincelant de Mandico dépasse de plusieurs coudées ses confrères hallucinés en direction du monde des rêves spongieux, sexuellement détraqués et sans retour possible. Soit le récit initiatique de cinq jeunes garçons (« unis pour le meilleur et surtout pour le pire ») qui, après avoir commis un meurtre sauvage, sont embarqué de force sur le navire d’un capitaine autoritaire et répressif afin de les remettre dans le droit chemin. Peine perdue : les cinq sauvageons se rebiffent et accostent sur une île à l’écart de toute civilisation. Tout en explorant les lieux, leurs corps commencent à se métamorphoser… Le film de Mandico relève de l’incantation maléfique, monstre d’argile assemblé de manière surréaliste sous l’empire de drogues de synthèses inconnues. Porté par un noir et blanc intemporel duquel jaillit d’intempestives séquences bariolées, le voyage suinte délicieusement le stupre et la mort. Résolument transgenre tant sur la forme que sur le fond le film ondule du masculin au féminin, de Burroughs à Borowczyk, du sensoriel au sensuel, des sexes tatoués aux arbres phalliques, de l’ultra-violence au plaisir lascif. C’est une valse des contraires qui se cherchent, s’apprivoisent et s’étreignent : une copulation fantasmatique entre les formes premières du cinéma et la sève subversive des désirs primitifs.

Les amoureux non rassasiés de cette croisière raffinée et luxurieuse pourront se plonger dans les eaux troubles d’Ultra Rêve triptyque fiévreux de courts-métrages réalisés par Caroline Poggi et Jonathan Vinel, Yann Gonzalez et… Bertrand Mandico.

Sylvain Métafiot

17:28 Publié dans Cinéma | Tags : bertrand mandico, l’île aux sorcières, les garçons sauvages, le comptoir, sylvain métafiot, stupre, mort, sexe, ultraviolence | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 20 décembre 2015

Métal hurlant : Mad Max Fury Road de George Miller

Article initialement publié dans Le Comptoir

Après trente ans d’absence, Max Rockatansky reprend la route d’un monde dévasté sous la férule de George Miller, créateur de la série qui sent bon l’ultraviolence et l’huile de vidange en 1979. On le croyait assagit après la réalisation des deux films d’animation gentillets Happy Feet, il n’en est rien. À l’heure où les productions Marvel déferlent sans discontinuité sur nos écrans avec plus ou moins de réussite, papy Miller, à 70 ans, nous offre tranquillement le blockbuster le plus frénétique de la décennie. Un western de feu et de sang au royaume des fous du volant. Une cavalcade monstrueuse et steampunk qui déchire le bitume au rythme des hortatorēs endiablés. C’est peu de dire que lorsque Mad Max reprend le volant tous les autres films d’action semblent à la traîne…

Aux prises avec une tribu de fanatiques motorisés ne craignant pas la mort, Max s’engage dans une course-poursuite sauvage en compagnie de l’Imperator Furiosa (Charlize Theron, magistrale) cherchant à sauver les « épouses » du chef du gang, Immortan Joe. On aura évidemment beau jeu de railler le scénario qui tient sur deux pages, l’intérêt premier du film n’est pas là. Pourtant, ce monde apocalyptique et stérile, où l’eau, les armes et le pétrole sont contrôlés par trois seigneurs de la guerre, et les femmes réduites en esclaves reproductrices, n’a rien à envier aux meilleurs dystopies de science-fiction.

Mais la prouesse du film tient surtout dans sa manière de faire du corps le catalyseur de l’action, renouant ainsi avec le langage le plus primitif, mais le plus expressif, du cinéma. Les véhicules étant le prolongement corporel des personnages – étreinte tragique et abominable de l’homme et de la machine – la narration se focalise davantage sur les affrontements homériques des chevauchées métalliques. Et dans ce domaine-là l’ingéniosité est à son comble. Max compense ainsi son mutisme par un déferlement d’acrobaties pyrotechniques à faire pâlir les génies du burlesque comique. Portées par une mise en scène tourbillonnante, les chairs mutilées, brûlées ou contaminées s’entrechoquent dans le fracas des armes et s’unissent dans le sacrifice. Notons que dans cet univers guerrier, les femmes sont en première ligne face aux War Boys ; le seul fait d’arme remarquable de Max se déroulant en hors-champ.

Bref, un déluge de vitesse et de rage qui, tout en reprenant à son compte la mythologie du renégat dans un monde en perdition, propulse Mad Max : Fury Road et sa folie incandescente au sommet du Valhalla des films à (très) grand spectacle.

Sylvain Métafiot

21:27 Publié dans Cinéma | Tags : george miller, imperator furiosa, charlize theron, valhalla, war boys, metal hurlant, mad max, fury road, sylvain métafiot, le comptoir, cinéma, ultraviolence | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 13 juillet 2011

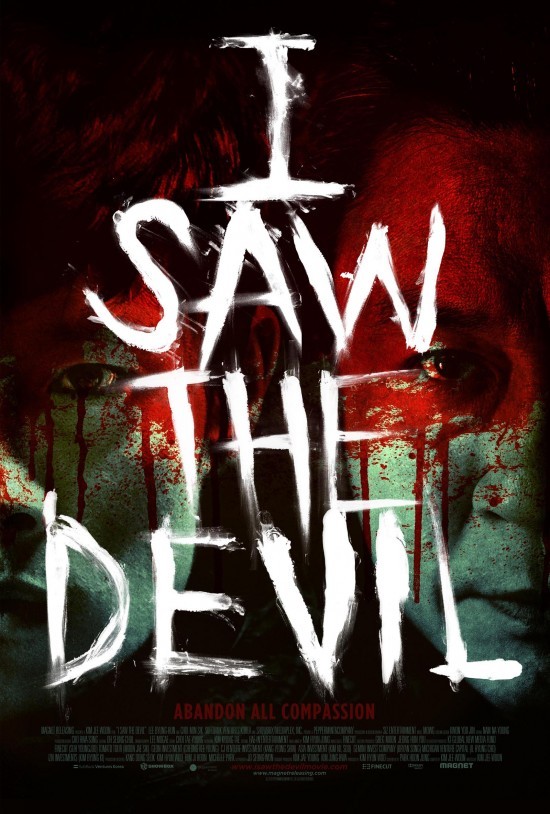

Du sang et des larmes

C’est le programme proposé par Kim Jee-Woon dans son dernier film J’ai rencontré le diable (I saw the devil), véritable musée des tortures sur grand écran qui ne laisse pas indemne le spectateur. Il faut dire qu’à la suite de l’assassinat de sa petite amie Ju-yeon, Soo-hyun ne vas pas ménager son meurtrier, le psychopathe Kyung-Chul. C’est une vengeance puissance mille qui est à l’œuvre et le résultat n’est pas beau à voir. Nul doute que Kim Jee-Woon fait partie, avec Hong-Jin Na (The Chaser), Bong Joon-Ho (Memories of Murder) et Chan-Wook Park (Old Boy), des meilleurs réalisateurs sud-coréens du moment. On le savait déjà depuis le flamboyant A bittersweet life et malgré le décevant Le bon, la brute et le cinglé, mais rien ne vaut une bonne piqure de rappel avec cette tragédie barbare à la mise en scène virtuose.

00:34 Publié dans Cinéma | Tags : du sang et des larmes, j'ai rencontré le diable, i saw the devil, ultraviolence, tortures, sadique, vengeance, vigilante, folie, chasse, kim jee-woon, corée du sud, lee byung-hun, choi min-sik, chan-wook park, sylvain métafiot | Lien permanent | Commentaires (1)