mardi, 26 décembre 2023

Le labyrinthe des ombres : Limbo de Soi Cheang

Dix-sept ans après le terrassant Dog Bite Dog (2006) dans lequel une chasse à l’homme s’engageait entre un inspecteur au bord de la folie et un meurtrier enragé, Soi Cheang adapte le roman chinois Wisdom Toot de Lei Mi et plonge à nouveau dans les bas-fonds de Hong-Kong avec Limbo pour une apnée de deux heures dans les eaux putrescentes du crime.

Soit un vieux flic désabusé proche de la retraite (Cham Lau) et son jeune supérieur fraichement débarqué à la brigade criminelle (Will Ren) à la recherche d’un tueur en série s’en prenant exclusivement aux femmes et laissant systématiquement leur main gauche coupée en guise de signature. À mesure que l’enquête progresse, les deux policiers que tout oppose s’aventurent toujours plus profondément dans la ville à travers un dédale infernal de ruelles sombres et malfamées. Esthétiquement, le film est d’une beauté rare et dérangeante. L’usage du noir et blanc enténèbre une Hong-Kong viciée par le mal dont la pluie gluante souille chaque recoin et les ordures recouvrent la moindre parcelle de bitume. Une véritable décharge à ciel ouvert opérant une fusion formelle entre la topographie des lieux et les personnages eux-mêmes : la pourriture envahit littéralement tout l’écran.

Oppressés par cette montagne urbaine de béton et de déchets sur laquelle le soleil peine à darder ses rayons les inspecteurs en viennent à perdre tout sens moral en se servant d’une petite délinquante (Yase Liu) pour appâter le démembreur sadique. La situation devient encore plus étouffante lorsqu’on découvre la haine féroce que Cham voue à cette junkie, responsable de l’accident qui envoya son épouse dans le coma… La jeune femme cristallise jusqu’à l’excès toute la violence crasse de l’époque à travers les affects de vengeance, de culpabilité et de rédemption.

Accompagné de la scénariste Au Kin-yee, du directeur photo Siu-keung Cheng – tous deux ayant travaillé sous la houlette de Johnnie To – et du légendaire compositeur japonais Kenji Kawai, Soi Cheang reprend à son compte les codes classiques du polar tendance hard-boiled pour imposer une vision dantesque d’une mégalopole décadente et tentaculaire dans laquelle tous les protagonistes semblent courir à leur perte. Celle d’une Chine post-industrielle ensauvagée par la lutte capitaliste de tous contre tous, la misère grouillante, la haine maladive des femmes et le désespoir pour seul horizon. Entre chronique sociale et polar formaliste Limbo constitue le contrepoint cathartique le plus radical de son auteur face aux ambitions mortifères d’un régime politique menaçant toute l’industrie hong-kongaise du cinéma.

Sylvain Métafiot

Article initialement publié sur Le Comptoir

20:51 Publié dans Cinéma | Tags : sylvain métafiot, le labyrinthe des ombres, limbo, soi cheang, polar, hong-kong, pluie, déchets, ordures, serial killer, sadique, chronique sociale, chine post-industrielle, désespoir radical, le comptoir | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 25 octobre 2023

Pornomelancolia : Gay sans joie

Au passionnant regard documentaire sur le monde des films homoérotiques, Pornomelancolia adjoint un discours convenu sur l’ultra-moderne solitude à l’heure des réseaux sociaux.

Deux ans après la sortie de Pleasure de Ninja Thyberg, le réalisateur argentin Manuel Abramovich s’immisce à son tour dans les coulisses de l’industrie pornographique à travers le personnage de Lalo, ouvrier le jour et influenceur érotique la nuit. Répondant à l’annonce d’un casting de film X, Lalo décroche le premier rôle dans une adaptation très libre et très licencieuse de la vie d’Emiliano Zapata, leader de la révolution mexicaine (1910). Concomitamment, le nombre de ses followers ne cesse d’augmenter.

Avec le film de Thyberg Pornomelancolia partage une même vision documentaire sur les conditions de tournage d’un film porno, assainissant l’odeur de soufre qu’il véhicule dans l’imaginaire collectif. On découvre ainsi les problèmes techniques du placement des acteurs dans le champ, la recherche de la bonne intonation des répliques, mais aussi les longues pauses clopes entre deux doggystyle, les fous rires intempestifs, les anecdotes de tournage, les plaisanteries sur la taille des sexes, les à-côtés des acteurs pour gagner leur vie, les maladies que l’on cache à ses proches, la première fois que l’on a avoué son homosexualité… La caméra capte ainsi ces confidences de manière dérobée, s’attardant sur des visages rieurs, des regards complices, redonnant une sensibilité à des acteurs principalement sélectionnés pour leur beauté plastique. Cet aspect « véridique » est renforcé par le fait que Lalo Santos est réellement un acteur porno et que le biopic coquin sur Zapata est un véritable film pour adulte tourné en parallèle de celui d’Abramovich

16:30 Publié dans Cinéma | Tags : zone critique, sylvain métafiot, pornomelancolia, manuel abramovich, ultra-moderne solitude, réseaux sociaux, lalo, pornozapata, influenceur | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 15 septembre 2023

Ciompi : Tisser la lutte

De quand date le film ? Le grain de la pellicule semble nous ramener des décennies en arrière, au temps des camescopes amateurs. Pourtant, les lieux et les individus à l’écran sont nos contemporains. Un narrateur se lance dans le récit d’une révolte située au Moyen Âge. Dans le film d’Agnès Perrais, le temps ne sépare pas mais raccorde les époques entre elles, tissant un lien de fureur populaire à travers les âges. La réalisatrice entremêle sa voix à celle de l’historien Alexandre Stella pour raconter deux histoires : celle du « tumulte des Ciompi », ces ouvriers de la laine qui occupèrent le Palais de la Seigneurie de Florence en 1378 ; et celle des ouvriers de l’usine Texprint, à Prato, qui, de nos jours, se battent pour des conditions de travail décentes. Deux histoires distantes de plusieurs siècles mais unies par une seule et même lutte : celle du petit peuple contre les puissants au pouvoir.

La révolte des Ciompi au XIVe siècle s’ancrait dans une opposition virulente entre Popolo grasso (riches marchands) et Popolo minuto (petits artisans) en réclamant une meilleure justice fiscale et le droit de constitution des arts pour ces métiers qui ne possédaient aucune représentation politique. Après divers coups d’éclats, l’insurrection révolutionnaire prit fin avec la capture et la décapitation de deux des principaux meneurs sur la place centrale de la ville. Les tisserands actuels de la banlieue de Florence sont, eux, en lutte depuis trois mois pour réclamer des contrats de travail en bonne et due forme, la journée de huit heures et la semaine de cinq jours. Trois mois qu’ils tiennent le piquet de grève devant l’usine de Texprint – dont le patron est soupçonné de lien avec la mafia calabraise, la ‘Ndrangheta – subissant la pression de la police mais recueillant le soutien du parti communiste local.

Ces travailleurs étrangers, payés trois euros de l’heure et violentés par les autorités, font écho aux Ciompi du bas Moyen Âge stigmatisés par un mémorialiste sous les termes infamants de « maquereaux, des filous, des voleurs, des batteurs de laine, des semeurs de mal, et gent dissolue et de toute sorte de méchante condition, et très peu de bons citoyens, et presque pas d’artisans connus ; il n’y avait là que des déracinés ne sachant pas eux-mêmes d’où ils venaient, ni de quelle contrée. » Jouant en permanence, mais avec sobriété, sur les raccords signifiants d’une époque l’autre, le film délivre ainsi un message simple : crispées par la colère et l’injustice, les mains des travailleurs se transforment inéluctablement en poings vengeurs.

Sylvain Métafiot

Article initialement publié sur Zone Critique

12:43 Publié dans Cinéma | Tags : sylvain métafiot, zone critique, agnès perrais, ciompi, cinéma du réel, petits artisans, florence, texprint, prato, italie, alexandre stella, tisser la lutte | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 18 juillet 2023

Sublime : Le diapason des cœurs

Pour son premier long-métrage, le réalisateur argentin Mariano Basin filme un basculement sentimental à l’âge où les repères s’étiolent et le cœur s’emballe : celui de Manuel, 16 ans, irrépressiblement attiré par son meilleur ami, Felipe. Une chronique juvénile délicate au rythme plus pop que rock.

C’est une scène qui fait sens, comme on dit : Manu et Felipe, guitare sous le bras, improvisent les paroles d’une nouvelle chanson pour leur groupe de rock. Puis Manu se met à chanter, repris en chœur par son ami : « Je t’attendrai sur la plage / Je ne sais pas si tu me trouveras. » Les premiers vers qu’il composent ensemble symbolisent l’enjeu dramatique du film de Mariano Basin : l’attente de l’autre. Manu aura-t-il le courage d’avouer ses sentiments à son meilleur ami au risque de le perdre ? Ou préfèrera-t-il attendre que Felipe se révèle à lui quitte à ce que cet instant n’advienne jamais ? Attendre « qu’il vienne donner un sens à tout ça », pour reprendre les paroles de la chanson.

La caméra suit ainsi Manu dans cette période déroutante de sa vie, des répétitions avec son groupe de rock, au foyer familial qui menace d’imploser, en passant par les cours au lycée et son flirt avec Azul, une camarade de classe avec qui il force l’embrassade. Une romance artificielle dans l’attente de son vrai désir, prenant le temps d’appréhender ses nouveaux sentiments qui l’assaillent, tout en se persuadant d’être normal. L’amitié est peut-être un amour plus fort que l’amour lui-même, mais Manu est terrifié à l’idée de détruire le lien qui l’unit à Felipe. Le réalisateur ne s’apitoie pas pour autant sur la détresse qui saisit son personnage principal et laisse planer une atmosphère mélancolique teintée d’un humour potache propre à ces jeunes garçons un peu maladroits.

15:19 Publié dans Cinéma | Tags : zone critique, sylvain métafiot, sublime, le diapason des cœurs, mariano basin, amour adolescent, homosexualité, pop, rock | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 27 juin 2023

Fanny Molins : « Les bars sont des scènes de théâtre »

Photographe et scénariste de formation, Fanny Molins vient de réaliser son premier film documentaire : « Atlantic Bar ». Pendant quatre ans, elle a filmé les habitués d’un lieu simple et populaire menacé de fermeture, par ailleurs ancien QG du parti communiste d’Arles. Un lieu dans lequel on vient parfois partager sa solitude mais aussi jouer aux cartes, parler de rien, déclamer des poèmes, se réchauffer le corps, danser sans pudeur et s’embuer l’esprit. Un lieu qui permet de créer une petite société du dedans pour oublier un peu le monde du dehors.

Le Comptoir : Comment avez-vous trouvé ce bar en particulier, dans cette ville ? Y a-t-il un élément qui a tout de suite retenu votre attention ?

Fanny Molins : Je suis Lilloise donc je ne m’attendais pas à me retrouver dans un bar à Arles. Étant donné que je fais de la photographie de rue je pensais pouvoir m’immerger pendant un certain temps dans un bar du Nord mais c’est en participant à un atelier des Rencontres de la photographie à Arles que je suis tombé sur l’Atlantic Bar. Esthétiquement, il y a d’abord cette lumière du Sud, rasante, qui crée des clair-obscur superbes sur les peaux et les visages.

Fanny Molins : Je suis Lilloise donc je ne m’attendais pas à me retrouver dans un bar à Arles. Étant donné que je fais de la photographie de rue je pensais pouvoir m’immerger pendant un certain temps dans un bar du Nord mais c’est en participant à un atelier des Rencontres de la photographie à Arles que je suis tombé sur l’Atlantic Bar. Esthétiquement, il y a d’abord cette lumière du Sud, rasante, qui crée des clair-obscur superbes sur les peaux et les visages.

Et puis, on ressent immédiatement que c’est un bar tenu par un couple, un bar familial. Dès mon arrivée je me suis fait alpaguer par Nathalie, la patronne, et ils m’ont accueilli petit à petit. C’est une rencontre sur le long cours : Jean-Jacques, le patron, ne m’a adressé la parole qu’au bout d’un an. Tant que je ne lui avais pas prouvé que je n’étais pas de passage il ne ferait pas l’effort de se lier à moi. En somme, ce fut presque une rencontre spirituelle.

14:38 Publié dans Cinéma | Tags : sylvain métafiot, le arles, documentaire, atlantic bar, comptoir, fanny molins, les bars sont des scènes de théâtre | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 15 mai 2023

Petit traité contre la servitude : Le Tyran

C’est en 1870, à Londres, que paraît ce petit volume sans nom d’auteur. De ce que nous apprend la préface, le manuscrit proviendrait de la collection d’un savant français, « grand amateur de curiosités littéraires et de vieux manuscrits » et acheté à Paris lors d’une vente publique à la suite de la révolution de 1848. Chaque page contient le texte original en latin surmonté de sa traduction française agrémentée d’interpolations de Machiavel ou La Boétie. Son origine exacte semble encore inconnue à ce jour, ce qui n’enlève rien à sa portée universelle et à ses mises en gardes tristement actuelles.

L’auteur décrit en sept courts chapitres la logique despotique, de ses fondements à sa disparition. Il charge bille en tête : « Quand un peuple, abandonnant ses droits, ses lois, veut être gouverné, il n’y a désormais plus qu’une seule forme qui est le despotisme. » Partant, le tyran ne peut fonder son empire que sur « l’impuissance ou la corruption d’un peuple ». Un peuple qui ne soucie guère des questions politiques, n’ayant plus goût à l’esprit public, délaissant la pensée critique, s’en remettant aveuglément à ses représentants, laissant ainsi le champ libre aux usurpateurs sans scrupules. Et « comme il est plus facile d’organiser le silence que la liberté, la tyrannie se fait, et on la supporte par la même raison qu’il faut vivre ». L’auteur brosse le portrait du tyran en homme de proie, une brute à l’instinct animal dont la société même est la cible principale, le reléguant hors des sphères de la patrie et de la famille. Le crime sous toutes ses formes est le principal moyen à sa disposition pour atteindre et se maintenir au pouvoir : « Quelle que soit la résistance, il faut qu’elle soit vaincue. – Quelles que soient les ressources, il faut s’en servir. » De sorte que, par un raisonnement pervers, « le bon droit, la justice, l’honneur, la vertu deviennent criminels, parce qu’ils résistent ; la trahison, le meurtre, le pillage, la guerre civile, avec tout son cortège d’horreurs, sont des moyens légitimes, parce qu’ils le servent et lui profitent ».

Le tyran est un homme dément, enserré dans les plis de ses ambitions de domination et de jouissance, écrasant le monde de sa souveraine folie et s’appuyant sur la force policière pour maintenir son régime en place : « Le ministre, le soldat, le législateur, le juge et les fonctionnaires à tous les degrés sont les agents directs de la police du despote. La délation et la peur font le reste. » Le despote s’entoure ainsi de courtisans vils et de ministres sans valeur, constituant « la plus effroyable bande de brigands qui se puisse imaginer », reléguant le sens moral dans la sphère privée et familiale, dernier refuge des hommes de bien. En définitive, une vigilance permanente, soutenue par une éthique du bien commun, envers toute forme de corruption des institutions est nécessaire pour éviter la bascule funeste dans la tyrannie : « Dans un pays où l’on respire la servitude avec la vie, la vie s’amoindrit chaque jour et les facultés s’éteignent peu à peu dans un équilibre funeste, qui empêche de voir l’amoindrissement et ne laisse plus imaginer une autre sorte de vie. »

Sylvain Métafiot

Article initialement publié sur Le Comptoir

13:43 Publié dans Politique | Tags : le tyran le comptoir, sylvain métafiot, editions allia, servitude, machiavel, la boétie | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 29 mars 2023

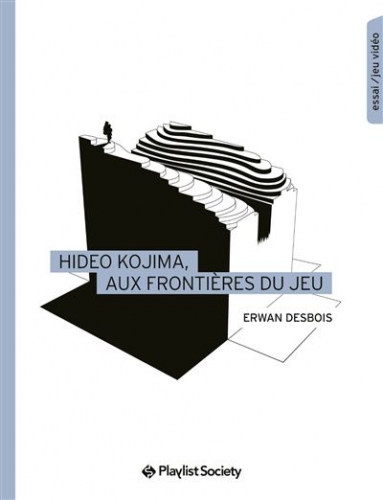

Erwan Desbois : « Le lien entre le joueur et son avatar a toujours obnubilé Hideo Kojima »

Pour qui a grandi dans les années 90 manette en main, la sortie de « Metal Gear Solid » (MGS) en 1998 sur Playstation eu l’effet d’une petite bombe. Troisième épisode d’une saga qui en comprendra huit, MGS ne devient pas seulement une référence absolue du jeu vidéo d’infiltration, il propulse aussi sur le devant de la scène son brillant créateur : Hideo Kojima. Artisan passionné pétris de référence cinématographiques et de réflexions politiques, Kojima n’aura de cesse de se renouveler de jeu en jeu, expérimentant de nouveaux procédés de narration et de gameplay, quitte à bousculer les joueurs dans leurs habitudes et leur rapport au virtuel. Le critique de cinéma Erwan Desbois retrace son parcours dans un essai mélangeant analyse de style et thématiques transversales : « Hideo Kojima, aux frontières du jeu » (Playlist Society, 2022).

Le Comptoir : Il est assez rare qu’un créateur de jeux vidéo possède une aura de star et soit un tant soit peu connu au-delà de la communauté des joueurs. Hideo Kojima fait partie de ce club restreint aux côtés de Shigeru Miyamoto, Michel Ancel, Carmack et Romero, etc. Comment expliquez-vous cette popularité ?

Erwan Desbois : Cela tient à plusieurs facteurs. Tout d’abord, Hideo Kojima fait partie des rares auteurs de jeux vidéo à avoir inventé un genre à part entière – le jeu d’infiltration, avec la saga des Metal Gear. De plus, il est resté attaché à cette franchise (même si une part de lui rechignait à rempiler à chaque nouvel épisode) pendant trois décennies, la maintenant au sommet – commercial et artistique – tout en la remettant sans cesse au goût du jour. Seules les séries Zelda, Mario, et dans une moindre mesure Final Fantasy et Resident Evil peuvent se targuer d’une telle longévité dans l’excellence.

Erwan Desbois : Cela tient à plusieurs facteurs. Tout d’abord, Hideo Kojima fait partie des rares auteurs de jeux vidéo à avoir inventé un genre à part entière – le jeu d’infiltration, avec la saga des Metal Gear. De plus, il est resté attaché à cette franchise (même si une part de lui rechignait à rempiler à chaque nouvel épisode) pendant trois décennies, la maintenant au sommet – commercial et artistique – tout en la remettant sans cesse au goût du jour. Seules les séries Zelda, Mario, et dans une moindre mesure Final Fantasy et Resident Evil peuvent se targuer d’une telle longévité dans l’excellence.

Enfin, il y a aussi une question de personnalité : Kojima a toujours apprécié et su exister dans l’espace public, en mettant en scène sa propre personne que ce soit par la mention « un jeu de Hideo Kojima » toujours affichée d’entrée de jeu, ses cameos à la manière d’Alfred Hitchcock, ses interviews où il se montre très prolixe ou encore son fil Twitter alimenté en permanence.

15:40 Publié dans Cinéma | Tags : le comptoir, sylvain métafiot, erwan desbois, aux frontières du jeu, metal gear solid, snatcher, konami, death stranding, policenauts, infiltration, mgs, playstation, le lien entre le joueur et son avatar a toujours obnubilé hideo | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 10 mars 2023

Les couleurs du vice : Fièvres Nocturnes de Toshio Saeki

À la fois peintre, dessinateur et illustrateur, Toshio Saeki (1945-2019) s’est imposé comme une figure phare et avant-gardiste du courant ero-guro (érotisme grotesque) aux côtés des mangakas Suehiro Maruo, Shintarō Kago ou Hideshi Hino. Après un premier opus publié en 2016 (Rêve Ecarlate) et un deuxième en 2019 (Red Box) les éditions Cornelius poursuivent la publication de l’anthologie des œuvres du maître avec Fièvres Nocturnes, recueil d’illustrations de la période 1972-1974.

L’on y retrouve les visions cauchemardesques soutenues par une ligne claire et des aplats de couleur qui constituent le style unique de Saeki, reconnaissable entre mille. S’inspirant à la fois de l’art des estampes érotiques japonaises (shunga) et du folklore des créatures surnaturelles (yôkai) il bouscule les habitudes esthétiques et les certitudes morales du lecteur en l’invitant à plonger son regard dans le gouffre bariolé des désirs bizarres et monstrueux. Car c’est l’autre particularité de Saeki : mêler le macabre à l’humour, la cruauté à l’onirisme, l’étrange au sensuel.

Ainsi, des obsessions fantasmatiques où des démons martyrisent de jeunes écolières en s’immisçant dans leurs rêves ou dans leurs chambres, où un père de famille tranche le bras d’un garçon trop entreprenant avec sa fille dans l’hilarité générale, où un autre malotru est décapité avec un vinyle, où des oni (diables) sortent des toilettes ou des salles de bain pour terroriser leurs victimes, où une ninja perverse malmène un écolier, où des membres sanguinolents gisent à côté d’individus ricanant, où de drôles de médecins sont adeptes du Shibari, où des langues s’allongent démesurément pour explorer toutes les parties du corps…

Quant aux Philistins qui seraient plus enclins à interdire ce genre de livre qu’à risquer de s’y aventurer, laissons le mot de la fin à l’éditeur Jean-Louis Gauthey : « Il y a dans la puissance d’évocation de Saeki quelque chose de trop effrayant pour les esprits conformistes, quelque chose de plus agressif même qu’une image ouvertement pornographique. Nos sociétés qui se revendiquent « libérées » semblent plus que jamais avoir un problème avec les forces orageuses de l’inconscient, s’enfermant dans le déni, incapables de regarder l’art pour ce qu’il est. En suivant cette logique puritaine qui pratique une forme d’auto-suspicion dans laquelle chacun se rend coupable des images mentales qu’il produit, il faudrait légiférer sur les rêves et rendre les cauchemars illégaux… »

Sylvain Métafiot

Article initialement publié sur Le Comptoir

09:51 Publié dans Littérature | Tags : les couleurs du vice, toshio saeki, fièvres nocturnes, le comptoir, sylvain métafiot, ero-guro, éditions cornelius, jean-louis gauthey, shunga, yôkai | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 03 février 2023

De la théatrocratie du pouvoir à la société de communication

Le pouvoir est une forme de théâtre mouvante. Un objet dramaturgique qui, malgré des invariants, évolue en fonction des contextes historiques. Ce qui se joue sur scène c’est la relation entre la communication politique et la représentativité politique, à travers l’usage des protocoles, l’art oratoire parlementaire, l’émergence d’espaces publics critiques dans la société civile et l’influence des médias de masse.

Dans Le pouvoir sur scènes (1980) le sociologue Georges Balandier revient sur cette dimension dramaturgique du pouvoir politique : « Derrière toutes les formes d’aménagement de la société et d’organisation des pouvoirs se trouve toujours présente, gouvernantes de l’arrière-scène, la théatrocratie. Elle règle la vie quotidienne des hommes en collectivité. Elle est le régime politique permanent qui s’impose aux régimes politique divers, révocables, successifs. Il existe une relation intime apparentant l’art du gouvernement à l’art de la scène. »

Cette scénographie du pouvoir semble ainsi nécessaire pour éviter deux types de gouvernements : celui basé sur la force ou la violence car se sentant menacé en permanence ; celui fondé sur la raison pure et froide ayant trop peu d’intensité pour susciter la ferveur collective. La scénographie politique se place entre ces deux extrêmes. Le pouvoir ne pouvant se maintenir par la seule domination brutale ni par la seule justification rationnelle.

mardi, 10 janvier 2023

Cimes cinéphiliques 2022

Qui succède à West Side Story de Steven Spielberg au titre de meilleur film de l'année ? La réponse dans notre habituel top 10 15, suivi de son flop 10 tout aussi subjectif.

Au sommet cette année

1) Apollo 10 ½ de Richard Linklater : Le temps de l’insouciance

2) The Tragedy of Macbeth de Joel Coen : Le sang appelle le sang

3) EO de Jerzy Skolimowski : La nature et le chaos

4) Un monde de Laura Wandel : Filmer à hauteur de larmes

5) Vortex de Gaspar Noé : La spirale infernale

6) Contes du hasard et autres fantaisies de Ryūsuke Hamaguchi : Variations rohmériennes

15:24 Publié dans Cinéma | Tags : sylvain métafiot, apollo 10 ½, richard linklater, the tragedy of macbeth, joel coen, eo, jerzy skolimowski, un monde, laura wandel, vortex, gaspar noé, contes du hasard et autres fantaisies, ryūsuke hamaguchi, leila et ses frères, saeed roustaee, licorice pizza, paul thomas anderson, juste sous vos yeux, hong sang-soo, introduction, pacifiction, albert serra, sous l'aile des anges, a.j. edwards, la légende du roi crabe, alessio rigo de righi et matteo zoppis, spencer, pablo larraín, the batman, matt reeves, bullet train, david leitch, the gray man, anthony et joe russo, the king's man : première mission, matthew vaughn, rodeo, lola quivoron, athéna, romain gavras, les animaux fantastiques : les secrets de dumbledore, david yates, deep water, adrian lyne, don't worry darling, olivia wilde, jurassic world: le monde d'après, colin trevorrow, moonfall, roland emmerich | Lien permanent | Commentaires (0)