lundi, 31 janvier 2022

L’hypocrite prédicateur

« Les paroles injurieuses, comme vous avez bien voulu le remarquer, ne sont pas dignes d’un chrétien. Et alors ? Personne ne le conteste. Mais puisque vous, serviteur de Dieu, avez entrepris de nous mettre sur le chemin de la vérité, alors excusez-moi si je vous pose une question : où, quand, en quoi et comment avez-vous fait preuve, vous-même, de ces dignités chrétiennes qui nous sont inconnues et que vous avez décidé de nous inculquer ? À ce propos, où étiez-vous, vous et vos dignités chrétiennes, lorsqu’il y a dix mois, des foules sanguinaires avec leurs chiffons multicolores fonçaient dans les rues de Moscou, des foules de soi-disant être humains qui, par leur stupidité et leur férocité, ne sont pas dignes de comparaison avec un troupeau de bêtes sauvages – où étiez-vous, serviteur de Dieu, en cette journée pour nous horrible ?

14:14 Publié dans Littérature | Tags : m. aguéev, église russe, christ, l’hypocrite prédicateur, roman avec cocaïne | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 08 janvier 2022

Cimes cinéphiliques 2021

Qui succède à Michel-Ange d’Andrey Konchalovsky au titre de meilleur film de l'année ? La réponse dans notre habituel top 10, suivi de son flop 10 tout aussi subjectif.

Au sommet cette année

1) West Side Story de Steven Spielberg : La plus bariolée des danses macabres

2) Onoda d'Arthur Harari : La solitude du champ de bataille

3) The Card Counter de Paul Schrader : Le chemin de la rédemption

4) The French Dispatch de Wes Anderson : La malle à souvenirs d'un pays rêvé

5) Malcolm & Marie de Sam Levinson : Les duellistes

21:02 Publié dans Cinéma | Tags : mortal kombat, 17 blocks, les mitchell contre les machines, berlin alexanderplatz, la main de dieu, bad luck banging or loony porn, france, the green knight, malcolm & marie, the french dispatch, the card counter, sylvain métafiot, cimes cinéphiliques 2021, top cinéma, west side story, onoda, une ode américaine, la jeune fille et l'araignée, fear street, eugénie grandet, house of gucci, the empty man, black widow, army of the dead, wonder woman 1984 | Lien permanent | Commentaires (3)

jeudi, 30 décembre 2021

La tentation du mal : The Green Knight de David Lowery

C’est la veille de Noël. Gauvain (Dev Patel), neveu du roi Arthur, se réveille à moitié saoul dans un bordel du château, la bouche encore grasse de vin, le corps engourdit par les ébats nocturnes. Convié, ainsi que les chevaliers de la Table ronde, aux festivités de la naissance du Christ, Gauvain prend place aux côtés de son oncle fatigué lorsqu’un guerrier massif et menaçant – mélange d’homme et d’Ent échappé de la Terre du Milieu – fait son apparition et lance un défi à l’assemblée. Vierge de toute gloire, le jeune Gauvain relève la bravade… Débute ainsi une quête mystique qui mènera le chevalier novice aux confins nordiques du royaume, à la recherche d’une mystérieuse chapelle verte, lieu d’un ultime affrontement. Mais il devra traverser sept épreuves pour éprouver son courage et sa vertu, s’éloignant toujours plus du monde des hommes à mesure qu’il approche de son but.

Voilà des mois que le nouveau film de David Lowery fait trépigner d’impatience les cinéphiles qui – la faute à un studio excessivement gourmand – devront très certainement s’asseoir sur une sortie en salles françaises. Ce qui n’enlève en rien à la sidération de l’expérience proposée. The Green Knight est à la croisée de l’héroic-fantasy et du conte introspectif, en opérant une relecture d’un classique de la littérature médiévale. Le film est en effet adapté du roman de chevalerie Sire Gauvain et le Chevalier Vert datant de la fin du XIVe siècle. On remarque tout d’abord que le personnage de Gauvain tranche avec le parangon de vertu communément décrit dans la légende arthurienne. Le chevalier courtois, brave et mesuré devient à l’écran un débauché prétentieux et hâbleur. Ce n’est qu’au terme de son voyage initiatique, après avoir affronté brigands, revenants et autre manifestation surnaturelles, qu’il abandonnera sa vanité pour accepter son sort avec honneur et dignité. Son combat le plus âpre étant celui qu’il livre à son âme torturée.

D’un point de vue formel David Lowery articule assez brillamment la mise en place d’une ambiance gothique dont le mal semble imprégner tant le château fort que la nature environnante, à l’image du Dracula de Francis Ford Coppola (1992) ; que l’insistance sur l’expressivité douloureuse des visages souvent filmé en gros plans, à l’instar de La Passion de Jeanne d’Arc de Carl Theodor Dreyer (1927). Moins versé dans les apories arty et toc que A Ghost Story (2017), le réalisateur favorise une aventure au rythme contemplatif, aux plans lents et recherchés, que viennent enrichir des visions fantastiques et mémorables (une marche de géants dans la brume, une revenante à la recherche de sa tête, une hallucination d’un avenir sanglant…) tranchant avec le réalisme du Dernier Duel de Ridley Scott (2021), l’ironie désopilante du Kaamelott d’Alexandre Astier ou la bouffonnerie affligeante du Roi Arthur de Guy Ritchie (2017). La superbe photographie d’Andrew Droz Palermo, tout en frimas inquiétants, nature pourrissante et atmosphère onirique venant renforcer l’inquiétant mystère d’une œuvre grave et poétique, marquée du sceau de la magie noire.

Sylvain Métafiot

Article initialement publié sur Le Comptoir

19:05 Publié dans Cinéma | Tags : sire gauvain, légende arthurienne, chevaliers de la table ronde, héroic-fantasy, conte introspectif, le comptoir, sylvain métafiot, la tentation du mal, the green knight, david lowery | Lien permanent | Commentaires (2)

mardi, 14 décembre 2021

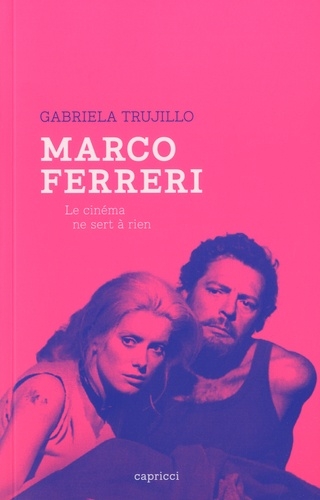

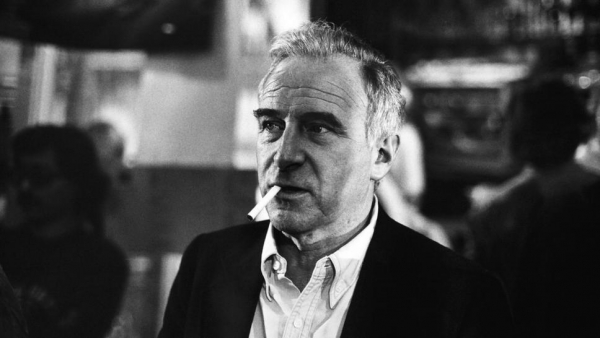

Gabriela Trujillo : « Ferreri dépeint la cruauté inhérente aux individus »

Gabriela Trujillo est historienne du cinéma et essayiste. Actuellement directrice de la Cinémathèque de Grenoble elle a consacré un livre au réalisateur italien Marco Ferreri : « Marco Ferreri, le cinéma ne sert à rien » (éditions Capricci, 2020). L’occasion de revenir sur le parcours d’un cinéaste sulfureux et occulté (ses 35 films étant difficilement visibles) qui s’est frotté à tous les abcès de son époque – sociaux, politiques, religieux ou artistiques – pour les faire éclater dans un grand rire aux accents de fin du monde. Une œuvre grosse de fictions aberrantes et cruelles qui s’attira logiquement les foudres des autorités conservatrices, ainsi que les hurlements de spectateurs outrés faisant mine de découvrir que la vie, en somme, n’est qu’une farce grotesque et absurde.

Le Comptoir : Un des événements cruciaux dans la carrière de Marco Ferreri (1928-1997) fut sa rencontre avec l’écrivain espagnol Rafael Azcona dans les années 1950. Est-ce lui qui l’a poussé dans une veine ouvertement satirique ? Comment le public et les autorités espagnoles ont-elles réagi aux deux films qu’ils ont réalisés ensemble ?

Gabriela Trujillo : À l’arrivée de Marco Ferreri à Madrid, Rafael Azcona est déjà un journaliste satirique établi au sein de l’équipe de La Codorniz, une revue qui se distinguait par une veine irrévérencieuse, toujours à la limite de l’anti-franquisme. Azcona avait publié des récits, un roman, dont Ferreri veut absolument produire l’adaptation. Les deux se rencontrent alors, Ferreri envisageant un film pour lequel manquent à la fois le réalisateur et l’argent. Azcona, voyant que Ferreri est un producteur fauché, lui propose de devenir plutôt réalisateur du projet, afin de faire appel à un vrai producteur qui, lui, saurait trouver de l’argent.

Gabriela Trujillo : À l’arrivée de Marco Ferreri à Madrid, Rafael Azcona est déjà un journaliste satirique établi au sein de l’équipe de La Codorniz, une revue qui se distinguait par une veine irrévérencieuse, toujours à la limite de l’anti-franquisme. Azcona avait publié des récits, un roman, dont Ferreri veut absolument produire l’adaptation. Les deux se rencontrent alors, Ferreri envisageant un film pour lequel manquent à la fois le réalisateur et l’argent. Azcona, voyant que Ferreri est un producteur fauché, lui propose de devenir plutôt réalisateur du projet, afin de faire appel à un vrai producteur qui, lui, saurait trouver de l’argent.

Ferreri dirige donc son premier film, El pisito (L’appartement, 1959), d’après un récit d’Azcona. Par la suite, après l’échec de son deuxième film Los chicos la même année (écrit par Leonardo Martin), le cinéaste italien revient travailler avec Azcona pour une perle de sa première période, le très remarqué El cochecito (La Petite Voiture, 1960). C’est surtout avec ce troisième long métrage que Ferreri s’attire les foudres de la censure franquiste, à cause de la figure de ce vieillard indigne qui veut tuer sa famille afin de s’acheter une voiturette pour rejoindre ses copains handicapés.

22:24 Publié dans Cinéma | Tags : touche pas à la femme blanche, dillinger est mort, la semence de l'homme, sylvain métafiot, le cinéma ne sert à rien, la grande bouffe, le mari de la femme à barbe, le comptoir, gabriela trujillo, « ferreri dépeint la cruauté inhérente aux individus », lotta continua, gargantua, huysmans, bernanos | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 23 novembre 2021

Le Marché contre la société : La mentalité de marché est obsolète ! de Karl Polanyi

Dans ce bref essai publié pour la première fois en 1947, l’économiste austro-hongrois Karl Polanyi (1886-1964) décortique en à peine dix chapitres les idées simplistes et les valeurs utilitaristes du capitalisme libéral solidement incorporées dans l’économie humaine depuis l’avènement de la Révolution industrielle. L’enjeu civilisationnel étant cependant, à l’Ère de la Machine, de « chercher une solution au problème de l’industrie elle-même » et pas uniquement aux « problèmes du capitalisme ».

L’apparition de la doctrine du laisser-faire, remplaçant les marchés isolés d’antan par un système de marché autorégulateur, donna naissance à un nouveau type de société dans laquelle une « sphère économique » fonctionne de manière autonome en déterminant la vie du corps social : « Un processus qui s’autorenforce fut enclenché, au terme duquel le modèle autrefois inoffensif du marché a été transformé en une monstruosité sociale. » Une des conséquences brutales – et inédite – de ce bouleversement fut de faire de l’homme et de la nature des marchandises : « En achetant et en vendant librement le travail et la terre, on leur imposa le mécanisme de marché. » La nouveauté du capitalisme libéral est ainsi d’immerger la société dans la sphère économique, notamment, via l’organisation de la production, en transformant deux motivations humaines essentielles – la faim (chez le travailleur) et le gain (chez l’employeur) – en des motivations d’ordre purement économique. Partant, il créa l’illusion que le déterminisme économique était une loi générale pour toute les sociétés humaines.

Or, cette idée est mensongère car c’est oublier que l’homme possède bien d’autres motivations majeures (traditions, devoirs publics, engagement personnel, pratiques religieuses, obligations juridiques, sens de l’honneur, respect de soi, etc.) et qu’en général « l’économie de l’homme est immergée dans ses relations sociales ». Dans le système mercantiliste, par exemple, le travail et la terre étaient réglementés par des institutions publiques, des coutumes, des décrets, des guildes, etc. s’inscrivant dans le système organique de la société.

Remontant plus avant, Polanyi cite plusieurs travaux en économie des sociétés primitives (Bronislaw Malinowski, Richard Thurnwald, Herskovits…) détruisant le mythe du sauvage individualiste, de sorte que « l’idée qu’on puisse rendre universelle la motivation du profit ne traverse à aucun moment l’esprit de nos ancêtres ». L’étude de l’anthropologie sociale contredit, par ailleurs, l’assertion d’une seule détermination économique qui supplanterais toutes les autres : « La créativité institutionnelle de l’homme n’a été suspendue que lorsqu’on a permis au marché de broyer le tissu social pour lui donner l’apparence uniforme et monotone de l’érosion lunaire ».

De fait, les déterminations des hommes étant multiples il serait possible de garantir de manière institutionnelle les libertés individuelles issues de l’économie de marché (liberté de conscience, liberté de parole, liberté de réunion et d’association…) tout en se débarrassant des libertés néfastes (liberté d’exploiter son prochain, liberté de réaliser des profits personnels sans retombées pour la société, liberté de s’accaparer les innovations techniques, liberté de spéculer sur les désastres sociaux ou les catastrophes écologiques…). Polanyi plaide, en somme, pour « la diversité retrouvée des motivations qui devraient inspirer l’homme concernant son activité quotidienne de producteur, pour la réabsorption du système économique dans la société et pour l’adaptation créatrice de nos modes de vie à un environnement industriel ».

Sylvain Métafiot

Article initialement publié sur Le Comptoir

19:21 Publié dans Economie, Politique | Tags : révolution industrielle, capitalisme libéral, ère de la machine, doctrine du laisser-faire, détermination économique, le comptoir, sylvain métafiot, le marché contre la société, la mentalité de marché est obsolète !, karl polanyi | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 03 novembre 2021

Les ruses des femmes : Contes libertins du Maghreb de Nora Aceval

C’est dans les villages des Hauts-Plateaux d’Algérie, dont elle est native, que Nora Aceval a recueilli ces petites histoires licencieuses et drôles, racontées entre femmes pour se moquer de la bêtise et de l’assurance satisfaite des hommes. Ces femmes, nomades ou paysannes, se transmettent ces contes de génération en génération en se les racontant sur la place du marché, dans les bains publics, lors des fêtes ou des mariages. Qu’elles soient vieillardes ou dans la fleur de l’âge, elles font ainsi circuler une parole libre et enivrante, sans se soucier de la morale religieuse, des tabous familiaux ou des injonctions politiques. Car les femmes de ces contes mettent leur intelligence retors au service de leur plaisir sexuel, préférant la compagnie des jeunes et beaux amants sachant les satisfaire aux barbons cupides, jaloux et impuissants qui leur sert de maris.

Pourtant, les hommes des villages aussi connaissent ces histoires, moyennant parfois des versions altérées racontées en baissant les yeux, un petit rire étouffé s’échappant du coin des lèvres. Ils se doutent bien que les femmes sont trop malignes quant il s’agit de leur échapper : « Les hommes oublient que les femmes parviennent toujours à leurs fins. Par-delà les murs, les mers et les montagnes » lit-on au début de la nouvelle Le double des clefs. Par ailleurs, dix vies ne suffiraient pas à consigner tous les stratagèmes dont elles sont capable. C’est pourtant la tâche que s’est assignée Nora Aceval depuis plus de vingt ans, récoltant et traduisant de l’arabe au français ces petites fables provocantes.

On trouvera ainsi dans ce recueil la drôle d’astuce d’une jeune fille non vierge pour éviter le scandale lors de sa nuit de noce (Le lézard de la virginité) ; la manie d’un homme qui aime entendre sa femme se soulager au lit (La pisseuse) ; le déguisement incongru d’un autre pour rejoindre sa bien aimée (La vieille tante) ; la fâcheuse tendance d’un mari qui montre son sexe à sa nouvelle femme à chaque nuit de noce et qui la répudie dans l’instant (La cacahuète) ; l’histoire d’un sultan et de ses sept filles qui prennent du bon temps en son absence (Les sept vierges du sultan) ; le secret d’un homme pour faire jouir sa femme (L’imam et l’ivrogne) ; la lâcheté d’un mari qui refuse de défendre sa femme (Les trois coups) ; la vengeance de la femme d’un vieil aveugle avare et tyrannique (Aïcha la rugueuse) ; la ruse d’un Taleb pour chasser le mauvais sort d’une de ses clientes et la faire sienne par la même occasion (Le grimoire magique) ; ou encore la malice d’une femme qui fait croire à son mari qu’un palmier est posséder par un djinn (Le palmier de la fornication).

Sylvain Métafiot

Article initialement publié sur Le Comptoir

lundi, 25 octobre 2021

Le philosophe dans l’arène : Et si je suis désespéré, que voulez-vous que j’y fasse ? de Gunter Anders

Philosophe allemand (puis autrichien) ayant traversé les pires décennies du Xxe siècle, Günther Anders (1902-1992) fut l’un des intellectuels engagés contre tous les systèmes d’oppression – en premier lieu le nazisme – les plus importants de son temps. Ses thèses sur les méfaits des nouvelles technologies, les manipulations de masse et la bombe atomique firent florès dans les sphères de gauche contestataires et technocritiques au sortir de la Seconde Guerre mondiale.

Ce texte paru aux éditions Allia est extrait d’un livre d’entretiens réalisé par le journaliste Mathias Greffrath en 1977 avec diverses personnalités ayant fuit l’Allemagne en 1933 lorsque l’air y était devenu proprement irrespirable. Anders y retrace son parcours intellectuel, les cours suivis auprès de Husserl et Heidegger (dont il lui reprocha ses préjugés racistes ainsi que sa conception « végétale » de l’individu), sa vie en compagnie d’Hannah Arendt, son amitié avec Brecht qui lui trouva un emploi dans un journal viennois, ses relations avec Stefan Zweig et Alfred Döblin lors de sa fuite à Paris, etc.

Se remémorant la période sombre de l’Allemagne, il commence par expliquer que « L’un des principes de la politique du Führer national-socialiste était de faire disparaître toute trace de conscience de classe ». Pour cela, le régime offrait aux prolétaires et autres victimes du système, outre le statut d’aryens, des boucs-émissaires sur lesquels reporter leurs frustrations et leurs haines : les Juifs. Cette instrumentalisation laissait croire aux esclaves qu’ils étaient des seigneurs au lieu de se liguer contre le véritable oppresseur. Cet antisémitisme d’État ayant cumulé dans l’extermination de masse des Juifs d’Europe.

Exilé aux États-Unis avec ses compatriotes de l’École de Francfort (Adorno, Marcuse, Horkheimer) il donne des cours à la New School for Social Research, analysant des lieder de Schubert ou des peintures de Rembrandt devant des étudiants principalement obsédés par les concepts psychanalytiques. Il déplore cependant le vide de culture générale chez les universitaires du pays : « Là-bas, on n’était reconnu comme quelqu’un de sérieux que si, en dehors d’une seule spécialité très pointue, on ne savait rien. Le manque de culture générale était un critère de sérieux. Nos idiots de spécialistes européens font vraiment figure d’esprits universels, à côté. »

Dans un passage éclairant, il relate notamment les quatre césures qui ont fractionnées sa vie et l’on contraint, moralement, à s’engager politiquement : la Première Guerre mondiale à l’âge de quinze ans ; l’arrivée d’Hitler au pouvoir ; l’annonce des camps de concentration ; la bombe larguée sur Hiroshima, enfin, dont la monstruosité lui fit perdre ses mots d’écrivain. Devant ce fait nouveau que « l’humanité était devenue capable, de manière irréversible, de s’exterminer elle-même », le philosophe considère que la faute majeure réside dans le manque d’imagination, dans ce décalage entre notre capacité de production (le Zyklon B, les armes nucléaires) et notre capacité d’imagination (le génocide des Juifs d’Europe, la destruction du monde) : « Même si l’imagination reste seule insuffisante, entraînée de façon consciente elle saisit infiniment plus de ‘vérité’ que la ‘perception’. »

Et devant la menace imminente de la bombe atomique, Anders (qui, dans cette optique précise, se revendiquait comme un « conservateur au sens authentique ») considère, à l’instar d’Albert Camus, que la tâche première n’est pas tant de transformer le monde que de le préserver. « Ensuite, nous pourrons le transformer, beaucoup, et même d’une façon révolutionnaire. »

Sylvain Métafiot

Article initialement publié sur Le Comptoir

12:50 Publié dans Politique | Tags : nazisme, bombe atomique, ecole de francfort, le comptoir, sylvain métafiot, le philosophe dans l’arène, et si je suis désespéré, que voulez-vous que j’y fasse ?, gunter anders | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 02 septembre 2021

La douleur d’exister : Claude Sautet : du film noir à l’œuvre au blanc de Ludovic Maubreuil

Les monographies consacrées à Claude Sautet se comptent sur les doigts d’une seule main. C’est dire à quel point son œuvre — pourtant l’une des plus passionnante du cinéma français — est gentiment dédaignée par les critiques et théoriciens du septième art. L’ouvrage de Ludovic Maubreuil rejoint ainsi le club restreint des études prenant au sérieux un cinéaste trop souvent relégué, à tort, au titre d’aimable conteur de romances triangulaires au sein de la bourgeoisie parisienne (alors que sa filmographie, se déployant toujours dans un contexte social précis incluant des enjeux de société, est un « petit monde mélangé » constituée de voyous et de flics, d’ouvriers et de patrons, de bourgeois et d’artistes fauchés, s’entraidant ou s’affrontant selon les circonstances). À rebours des lieux communs ânonnés par des journalistes paresseux, Maubreuil montre que la « si belle tristesse du cinéma de Sautet » est constitutive d’une mise en scène élégante et faussement simpliste, dissimulant une myriade de signes mystérieux (voir notamment l’étonnante analyse sur le lien entre les couleurs et la symbolique alchimique établie par Carl Jung) qui rend encore plus bouleversante les destinées de personnages en pleine crise existentielle.

L’essayiste divise son analyse en deux grandes parties : la « Mécanique de précision » tout d’abord, qui décompose minutieusement toutes les figures, motifs, procédés et techniques formelles du cinéaste ; les « Dérèglements » ensuite, que ce soit en révélant la faillite ontologique de l’être nichée au cœur même du dispositif parfaitement huilé, ou à travers une mise en scène suivant un schéma circulaire : d’apparence classique elle est détraquée par des aspects modernes (ancrage sociologique, chronologie fragmentée, traitement du corps…), qui sont eux-mêmes entravés par une volonté esthétique de recréer le réel, de pénétrer dans un labyrinthe mental par « un classicisme réconforté, réanimé même, par la modernité qu’il intègre ». Ainsi de ces différences d’âges qui scellent le pacte amoureux entre un homme et une femme autant qu’ils sont porteurs de désordre relationnel ; de l’argent exhibé qui se substitue aux sentiments et permet « d’apaiser une solitude ainsi sommée de faire sens » ; des synchronicité agissantes, ces évènements qui coïncident entre eux par la loi du hasard et qui revêtent pourtant une signification profonde, comme la hantise de Lily chez Max dans Max et les ferrailleurs (1971) ; de la fameuse figure du trio infernal qui, loin d’être une facilité dramatique, « révèle avant tout une somme de défaillances individuelles », met à mal le couple et empêche surtout la possibilité d’une quaternité qui permettrait d’équilibrer l’instabilité sentimentale des personnages. En effet, loin du cliché qui l’associe rapidement aux « film de copains », Maubreuil montre bien que le cinéma de Sautet est avant tout celui du clivage, de la dissonance, de la fuite, de la fissure, de la faille ontologique qui, sous la plume de Jean Parvulesco, peut se résumer à la formule suivante : « l’impossibilité du mariage ». Le couple est sans arrêt sur la brèche, chaotique, les relations sexuelles sont défaillantes ou incomplètes, les hommes parfois impuissants, l’harmonie souhaitée se délite progressivement aux grés des dissensions et malentendus. En somme, « ce que Sautet tient résolument à filmer, c’est l’inaboutissement du réel, l’union qui se désagrège au moment même où elle pensait se conforter, le désaccord parfait. Cette disjonction est l’essence même de son cinéma ».

Plus loin, l’auteur de Cinématique des muses convoque le roi Arthur pour figurer la mélancolie d’un personnage se tenant à l’écart des fêtes enjouées ou des grandes assemblées familiales (un motif récurrent). À l’instar des chevaliers de la Table Ronde s’étonnant que leur roi s’abstrait du monde en leur présence, Sautet filme les réunions joyeuses pour insister sur celui (souvent le protagoniste principal) qui ne parvient pas à y participer : Vincent dans Vincent, François, Paul et les autres (1974) ou Georges dans Une histoire simple (1978). D’un point de vue médical on peut même voir que certains d’entre eux possèdent des troubles de la personnalité confinant à la schizoïdie, étant donné leur propension à fuir leurs amis, leurs amours, à ne plus être en phase avec leur environnement malgré le besoin de chaleur humaine, à l’instar de Pierre dans Les Choses de la vie (1970) ou Bruno dans Un mauvais fils (1980). Dans un autre chapitre abordant le thème des itinéraires contrariés, ce sont Hermès (dieu des voyages, de l’Autre) et Hestia (déesse du foyer, du Soi) qui sont invoqués afin de figurer le déséquilibre entre le proche et le lointain, les personnages étant souvent tiraillés entre le besoin rassurant de se concentrer sur le « dedans » et le désir de partir, d’explorer le « dehors » au risque de se confronter à l’inconnu.

Partant, le mouvement chez Sautet s’établit à trois niveaux selon une structure en oignon : tout d’abord la trajectoire du récit qui nous catapulte dans des histoires déjà en cours et qui se poursuivent une fois le film terminé (les ellipses temporelles sont, par ailleurs, fréquentes) ; le mouvement des corps ensuite qui se bousculent, s’interpellent, se courent après, mangent en vitesse, allument une cigarette, dansent, s’embrassent, s’engueulent ou attrapent un taxi (« C’est ainsi que la traque policière comme la chronique amoureuse, le suspense comme l’intime, sont filmés avec un même souci de se concentrer sur la réunion ou la séparation des corps, leur élan ou leur fuite ») ; une mise en scène, enfin, qui épouse l’animation des personnages au point de devenir invisible, et un découpage rigoureux qui vient recréer la vérité de ces gestes afin de les faire exister (« Ce que fait un personnage de Sautet dit ce qu’il est »). En revanche, je confesse avoir été complètement largué quant à l’analyse de l’intersubjectivité s’appuyant sur les principes de narratologie de Gérard Genette et François Jost : sans mauvais jeu de mot, la focalisation spectatorielle ou zéro, l’ocularisation interne primaire ou secondaire m’ont fait tourner de l’œil.

Terminons le tour d’horizon de ce riche essai sur une observation brillante qui dit tout ou presque de la beauté de ce cinéma néoclassique, filmant avec justesse et exigence le désordre du monde et les dysharmonies du cœur : « À la vie, dans tous son foisonnement irrelié qui, au cinéma, perd immédiatement de ses couleurs dès que l’on s’en fait le héraut, Sautet tient à substituer une vision ne se disant jamais exhaustive, ni conforme, mais qui a le mérite de l’authenticité, celle-là même que l’on cherche en vain parmi les « passeurs » et les « témoins », eux qui radotent ou falsifient en prétendant traduire, quand lui exhausse en concédant qu’il transpose. »

Sylvain Métafiot

Article initialement publié sur Le Comptoir

11:25 Publié dans Cinéma | Tags : une histoire simple, un mauvais fils, les choses de la vie, vincent, françois, paul et les autres, jean parvulesco, max et les ferrailleurs, le comptoir, sylvain métafiot, la douleur d’exister, claude sautet : du film noir à l’œuvre au blanc, ludovic maubreuil | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 25 août 2021

L’éloquence visuelle : Cinéma muet français par le collectif Zoom Arrière

Après trois numéros consacrés à Brian de Palma, Nanni Moretti, Nagisa Ôshima et avant un cinquième mettant à l’honneur Jim Jarmusch, le collectif Zoom Arrière explore dans son 4e numéro le continent immense et quasi englouti du cinéma muet français. « Englouti » parce qu’une bonne partie des films de cette époque qui court sur près de trente-cinq ans est malheureusement perdue. Comme le rappelle le coordinateur de la revue, Edouard Sivière, « le muet possède la structure d’un iceberg dont la recherche parvient à faire remonter de temps à autre des blocs à la surface, mais dont la majorité de la matière reste à tout jamais inaccessible ». Ainsi, sur les centaines et centaines de (très) courts-métrages tournés seuls une poignée sont encore visibles, notamment grâce au travail d’exhumation et de restauration des Cinémathèques nationales ou de The Film Fondation de Martin Scorsese. Et, à de rares exceptions près, faute de diffusion en salles ou à la télévision, c’est sur Internet que l’on peut visionner — selon des qualités variables — ces œuvres que l’on croyait disparues. Le blogueur Christophe ouvre le bal en proposant une « contre-mémoire du cinéma muet français » en rappelant que « ce qui retient d’abord l’œil dans les films primitifs ce sont les décors naturels ». Et de citer les cinéastes connus pour leurs tournages en extérieur tels les frères Lumières, Léonce Perret, Georges André-Lacroix, Maurice Mariaud, Léon Poirier, Albert Capellani… Ou les inventions formelles prodigieuses d’Abel Gance (triple-écran dans Napoléon, montage sophistiqué dans La Roue) et celles saisissantes de Jean Epstein, Marcel L’Herbier, Henri Fescourt ou Bernard-Deschamps.

De son côté, Jean-Luc Lacuve retrace la vie du muet hexagonal en cinq grandes étapes. Tout d’abord les pionniers que sont Auguste et Louis Lumière, faisant naître le « cinéma-spectacle populaire de masse », en 1895, dans le salon Indien du Grand Café du boulevard des Capucines, à Paris ; Alice Guy, la secrétaire de Léon Gaumont, première réalisatrice de films de fiction avec La Fée aux choux (1896) ; et Georges Méliès, expérimentant le tournage en studio et réalisant Le Voyage dans la lune en 1902. Le cinéma devient rapidement une industrie avec Charles Pathé qui, dès 1905, produit en masse de la pellicule positive impressionnées et produit, en 1907, 351 films loués à des exploitants ; Max Linder, engagé par Pathé, triomphe avec ses comédies et Victorin Jasset avec sa série policière Zigomar (1911) ; Louis Feuillade réalise les cinq épisodes de Fantômas (1913-1914) et la Première Guerre mondiale vient briser l’élan du cinéma français, surpassé par l’industrie américaine, ce qui n’empêche pas Louis Delluc de faire évoluer les codes formels à travers un « esthétisme raffiné ». Dans les années 1920 se succèdent trois avant-garde : l’école « impressionniste » (selon les mots d’Henri Langlois) avec des œuvres emblématiques telles La Fête espagnole de Germaine Dulac (sur un scénario de Delluc) en 1919, La Souriante Madame Beudet en 1923, Nana de Jean Renoir (1926), les adaptations littéraires de Jean Epstein ou la grandiloquence d’Abel Gance ; puis l’avant-garde « picturale », née en Allemagne, et faite d’expérimentations visuelles qui déforment les perceptions sensorielles, attirant les peintres Man Ray et Fernand Léger, multipliant les jeux figuratifs d’Epstein, Grémillon, Dulac, Henri Chomette ou René Clair dont Francis Picabia disait de son Entr’acte (1923) qu’« il croit au plaisir d’inventer, il ne respecte rien si ce n’est le désir d’éclater de rire » ; enfin, le retour au réalisme avec Ménilmontant de Dimitri Kirsanoff (1926), Berlin, symphonie d’une grande ville de Walter Ruttmann (1927), L’Homme à la caméra de Dziga Vertov (1929) ou Jean Painlevé et ses films scientifiques tournés au début des années 1930.

Enfin, nous nous en voudrions de ne pas mentionner les analyses transversales sur les « projections alchimiques et transmutations en chaîne » du magicien Méliès, l’exploration des « films pornographiques clandestins », la parole divine dans les films de Dreyer et Marco de Gastyne consacrés à Jeanne d’Arc, la représentation de la tour Eiffel, Musidora, la muse vampire des surréalistes, les madones un peu nunuches de Jean Epstein, « la villa Liserb et la naissance des studios de la Victorine à Nice », et la mutation à travers les époques du film de Sacha Guitry Ceux de chez nous sur la représentation du génie français. Au total, l’ouvrage présente chronologiquement plus de soixante-dix cinéastes, couvrant la période de 1895 à 1930, à travers les textes de cinéphiles de talents (et aux goûts parfois opposés) tels — outre ceux déjà cités — Benjamin Fauré, Ludovic Maubreuil, Marie-France Leccia, Vincent Roussel, Oriane Sidre, Vincent Jourdan, Joachim Lepastier, Timothée Gérardin, Medhi Benallal, Christian Léciagueçahar…

Sylvain Métafiot

Article initialement publié sur Le Comptoir

12:25 Publié dans Cinéma | Tags : jean epstein, marcel l’herbier, henri fescourt, bernard-deschamps, frères lumières, léonce perret, georges andré-lacroix, maurice mariaud, léon poirier, albert capellani, le comptoir, sylvain métafiot, l’éloquence visuelle, cinéma muet français, collectif zoom arrière, napoléon, abel gance, grémillon, dulac, henri chomette, rené clair, max linder | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 12 juillet 2021

Quentin Dallorme : « Ramer est un fantastique moyen de trancher l’eau comme l’angoisse. »

« Le cœur sur l’eau », premier roman de Quentin Dallorme, c’est celui du jeune Hugo, à un âge où les aspirations individuelles se bousculent à des désirs inconnus, où le besoin de reconnaissance et de chaleur se heurte aux affres de la solitude, des amitiés courbes et des incompréhensions familiales. Tiraillé entre la terre et le ciel, l’auteur ancre la vie de son personnage dans son propre lieu de vie, Nantua, petite ville de l’Ain au pied du plateau de Chamoise et bordée par un lac couleur émeraude. Un environnement naturel propice à la contemplation spirituelle, à l’élan poétique, comme à l’intensité sportive la plus vivifiante.

Le Comptoir : À quand remonte le désir (ou la volonté) d’écrire cette histoire ?

Quentin Dallorme : Aux premières foulées en forêt lors de ma préadolescence. J’ai toujours ressenti un intense sentiment de liberté relié aux odeurs, aux couleurs et à l’ambiance des sous-bois. À cette époque j’étais mû par une houle de sensations.

Quentin Dallorme : Aux premières foulées en forêt lors de ma préadolescence. J’ai toujours ressenti un intense sentiment de liberté relié aux odeurs, aux couleurs et à l’ambiance des sous-bois. À cette époque j’étais mû par une houle de sensations.

Peu à peu, l’âge venant, les perceptions se sont étirées, sont devenues questionnement. Cette histoire résulte d’un regard sur l’enfance et le groupe, regard ouvrant par la même occasion un sentier mémoriel au travers d’expériences sensitives vécues.

Le désir d’écrire était sous-cutané, il m’a toujours poursuivi. Auparavant, chanter ou simplement vivre ces moments relevait du même besoin. La volonté de raconter précisément une histoire est venue quant à elle de la pratique de l’écriture et de l’évaluation : tout ce que j’observe en moi et alentour.