mercredi, 24 février 2021

Déflagration spirituelle : Violence & Peace de Shinobu Kaze

Issu du gag-manga type Shonen Jump, Shinobu Kaze (de son vrai nom Tomoaki Saito) a longtemps été l’assistant de Gō Nagai (Devilman, Goldorak) avant de mettre son talent de dessinateur, au mitan des années 1970, au service de genres plus radicaux : science-fiction, horreur et polar. Il ne cache pas que ses trois principales références sont les films de Bruce Lee, les flics décomplexés de Seijun Suzuki et les bandes-dessinées rock’n roll de Philippe Druillet. Trop hermétique au public japonais, il collabora, dans les années 1980, aux magazines de comics américains Heavy Metal et Epic Illustrated.

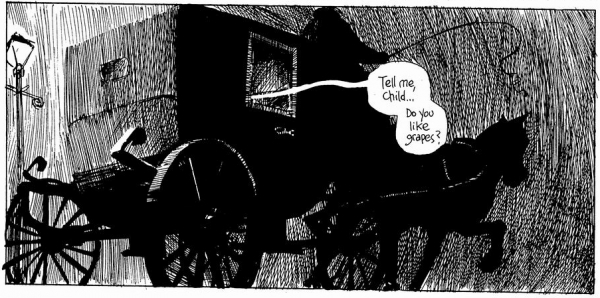

Violence & Peace est une anthologie d’histoires courtes prenant le plus souvent place dans un futur apocalyptique où des individus paumés ou réfractaires parcourent des paysages dévastés, jonchés de cadavres, côtoyant des infrastructures cyclopéennes et des machines ultra sophistiquées et minutieusement détaillées. Le recueil s’ouvre sur le récit de l’homme le plus puissant du monde qui, armé de son sabre et de sa guitare électrique, part à la recherche d’une arme ultime « capable de faire disparaître l’angoisse elle-même » (Violence becomes tranquility)… Ailleurs, c’est un policier manchot qui lutte contre le programme totalitaire d’un gouvernement ayant décidé d’éradiquer toute violence sur terre en créant une force d’unité spéciale (L’annihilateur). Plus loin c’est une scientifique qui avale une pilule d’accélération et évite un avion de chasse en l’espace de 2,2 secondes (La femme supersonique). L’on identifie çà et là des thèmes bien connus de la SF et du cyperpunk : la fusion/répulsion du corps humain et de la machine, les expériences scientifiques incontrôlées, le basculement dans des réalités alternatives, la transmutation des genres sexuels, les dictatures planétaires, l’exploration des tréfonds de la conscience humaine… Mais Kaze est aussi prolixe dans le shojo horrifique et paranormal, « subvertissant les conventions du manga pour filles » comme le rappelle Léopold Dahan sans la postface. Que ce soit à travers la détresse d’un homme confronté à l’amour surnaturel de deux jumelles dont l’une d’elle prend possession du bébé de l’autre afin de l’éventrer de l’intérieur (Réincarnée par amour) ; ou la vengeance d’une médium qui va arracher le cœur d’un criminel sadique en voyageant dans les souvenirs de sa sœur (Mort du tueur en série).

Le plus fascinant reste néanmoins ses envolées mystiques totalement grandiloquentes, comme à la fin d’Écoute la voix de ton cœur, où après une longue période de destruction causée par des rêves étranges (les gens… explosent !), l’Humanité, sous l’égide d’anges et de guitaristes new-age, évolue en une conscience unique qui transcende le monde entier et vainc le mal dans un tourbillon d’énergie cosmique. Très en vogue dans les années 1980, cette cosmogonie futuriste se retrouvera dans des œuvres comme Akira de Katsuiro Otomo (1982), Ken le Survivant de Hara et Buronson (1983) ou Galaxy Express 999 de Leiji Matsumoto (1977). Explorant deux facettes fondamentales de l’être humain (littéralement Violence and Peace), Kaze se fait l’artisan du chaos pour mieux prêcher un idéal d’amour universel et un sursaut écologique. Les horreurs décrites sont bien souvent le résultat des guerres passées, tel ce spectre, mort lors des bombardements de Tokyo, qui hante le corps d’une lycéenne et pleure sa rage d’avoir été fauché dans sa jeunesse (Les larmes du spectre). Dans une autre histoire, un lycéen poussé au suicide se venge de ceux qui le harcelait en prenant possession de l’un d’eux et sème la mort autour de lui (Angel’s Eye). Ou c’est un miroir magique qui, à la manière du portrait de Dorian Gray, reflète l’état mental et la blessure sentimentale d’une jeune voyante.

Graphiquement, enfin, c’est d’une virtuosité folle. Sa maîtrise du dessin autant que son audace du découpage sont impressionnantes. Malgré le luxe de détails que peut contenir une seule case ou une double page, les séquences, bien que narrativement complexes, n’en demeure pas moins lisibles. Atteint d’une véritable emphase graphique, il construit ses planches comme un sculpteur taille dans le marbre, conférant à ses cases des formes géométriques recherchées et déroutantes, et dont l’originalité reflète bien souvent les états d’âme des personnages. Cette case déchirée par le tir d’un colt 45, par exemple, symbolise la crise et le désespoir d’un adolescent face à une vague délirante de suicides dans son collège (Le garçon au colt 45). La ligne du visage apaisé qui conclue l’histoire Heart and Steel semble, quant à elle, d’une perfection irréelle. Même apaisés, les méandres imaginaires de Shinobu Kaze sont un voyage sans retour.

Sylvain Métafiot

Article initialement publié sur Le Comptoir

10:11 Publié dans Littérature | Tags : futur apocalyptique, tomoaki saito, heart and steel, le comptoir, manga, sylvain métafiot, déflagration spirituelle, violence & peace, shinobu kaze | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 15 novembre 2020

Poète, rêveur et troubadour

« Ce n’était pas un ravissement fugitif, une ivresse éphémère ou l’illusion d’un moment, car de ce jour et jusqu’à sa fin, François resta, au milieu de bien des souffrances et en des temps d’amères et lourdes épreuves, un bienheureux et un élu qui entendait la voix de Dieu résonner en tout brin d’herbe et tout ruisseau et sur lequel la douleur et le péché n’avaient aucun pouvoir. Pour cela justement, au long des siècles, les artistes, des poètes et des sages n’ont cessé de le représenter et de le raconter et de le chanter et de le peindre et de le sculpter comme ne l’ont jamais fait ni les portraits ni les tableaux des hauts faits d’aucun prince ni d’aucun puissant, et son nom ainsi que sa réputation sont parvenus jusqu’à nous comme un chant de vie et une consolation de Dieu, et tout ce qu’il a dit et fait résonne aujourd’hui avec autant de force qu’en son temps, il y a sept cents ans. Il y eut d’autres saints dont l’âme ne fut pas moins pure et noble, et pourtant l’on ne souvient à peine d’eux ; mais lui, il était enfant et poète, un maître enseignant l’amour, un ami humble et le frère de toutes créatures, et si jamais les hommes l’oubliaient, alors les pierres et les sources, les fleurs et les oiseaux devraient parler de lui. Car en poète authentique, il a retiré la malédiction de toutes ces choses, quels que fussent les péchés et la déraison pesant sur elles, et les a renouvelées sous nos yeux dans la pure beauté de leur origine. »

[…]

« Ah, il est tant d’écrivains et de poètes célèbres qui ont composé des œuvres merveilleuses ! Mais il en est peu qui grâce à l’intensité et à la braise qui les animait au plus profond d’eux-mêmes ont jeté, semblables à des messagers et des semeurs célestes, des paroles et des pensées de l’éternité et de l’immémoriale quête humaine au milieu des peuples. Et il en est peu qui sont aimés et admirés pendant des siècles uniquement pour leur vie pure et noble, et non pas uniquement pour leurs paroles et leurs œuvres bien tournées : comme des étoiles bienheureuses, ils se tiennent au-dessus de nous dans les hauteurs éthérées, pilotes et guides en or, le sourire aux lèvres et la bonté offerte, pour les errements des hommes titubant dans les ténèbres. »

[…]

« Dans ce profond sentiment de la nature réside aussi le sortilège mystérieux que François exerce encore aujourd'hui, même sur des indifférents religieux. Le sentiment de joyeuse gratitude rendue à la vie, qui lui fait saluer et aimer toutes les forces et toutes les créatures du monde visible comme des frères et des sœurs et des êtres apparentés, ce sentiment-là n'est lié à aucune symbolique d'Eglise marquée, elle appartient, dans son éternelle humanité et beauté, aux phénomènes les plus remarquables et les plus nobles de tout ce monde du Moyen Âge tardif. »

Hermann Hesse, François d’Assise, Editions Salvator, p. 37, 83 et 100

13:02 Publié dans Littérature | Tags : françois d'assise, hermann hesse, christ, poète, rêveur et troubadour, moyen âge, sylvain métafiot, noble | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 09 octobre 2020

L’esprit de gramophone : L’Empêchement de la littérature de George Orwell

Sous-titré Sur la liberté d’expression et de pensée, ce petit texte de George Orwell, paru initialement en 1946, semble tomber à pic à une période où l’invective, la mauvaise foi et le complotisme remplacent le plus souvent la discussion cordiale et l’échange d’arguments raisonnés. On imagine non sans peine le romancier britannique horrifié s’il avait connu Twitter, Facebook ou les plateaux télés de CNews. Effrayé, il le fut en observant de quelle façon ses contemporains (journalistes, politiciens et romanciers) se pâmaient devant l’URSS, encore toute auréolée de sa victoire sur l’Allemagne nazie, n’hésitant pas à travestir (voire à nier) la réalité du totalitarisme soviétique au point de menacer « au long terme tous les domaines de la vérité ».

C’est lors d’un événement du PEN Club, organisé à l’occasion du tricentenaire de L’Areopagitica de Milton, qu’Orwell a pu constater le gouffre béant entre les grands principes proclamés sur la liberté d’expression et la réalité des interventions vantant les bienfaits de la censure en Union Soviétique : « Les ennemis déclarés de la liberté sont ceux pour qui la liberté devrait être la plus importante ». Car après avoir défendu la liberté de pensée contre les catholiques et les fascistes, c’est désormais contre les communistes qu’Orwell ferraille. Et quiconque tente de mettre en avant la réalité objective des faits (procès iniques, surveillance généralisée, déportation d’opposants politique, culte du chef, etc.) se voit accusé d’esprit « petit bourgeois », « d’individualisme libéral », de « romantique », de « sentimental » ou encore de « faire le jeu » des forces conservatrices. Le romancier britannique n’est pourtant pas un de ceux qui pratiquent la « fuite » : « La littérature authentiquement apolitique n’existe pas, et encore moins à une époque comme la nôtre, où les peurs, les haines, les fidélités d’une nature directement politique se trouvent aux abords de la conscience de tout un chacun. »

Mais à côté des « ennemis théoriques » de la liberté de penser (« ceux qui tressent des louanges au totalitarisme ») se trouvent les « ennemis concrets », c’est-à-dire ceux qui monopolisent les médias, journaux, radios et cinéma, ainsi que la bureaucratie. De fait, si un certain fanatisme militant – prompt à s’indigner, vitupérer et censurer au nom du Bien – a toujours trait dans les cercles intellectuels aujourd’hui (« L’attaque directe, délibérée contre la décence intellectuelle provient des intellectuels eux-mêmes » rappelle Orwell), une autre posture, tout aussi inepte, se développe en parallèle : celle qui affirme sans nuance que l’« on ne peut plus rien dire ! », paradoxalement répétée en boucle sur des ondes à tendance réactionnaire et dans des journaux « dissidents ». Une résistance cosmétique au politiquement correct qui se contente de singer la rhétorique de l’adversaire en inversant paresseusement les thèmes. Pas sûr que le socialiste Orwell – dont se réclament nombre de ces « résistants » – ait applaudi à cette rengaine moutonnière, lui qui affirmait que « le remplacement d’une orthodoxie par une autre n’est pas nécessairement un progrès. Le véritable ennemi, c’est l’esprit réduit à l’état de gramophone, et cela reste vrai que l’on soit d’accord ou non avec le disque qui passe à un certain moment. » (Essais, articles, lettres – Volume 3)

Sylvain Métafiot

Article initialement publié sur Le Comptoir

10:01 Publié dans Littérature, Politique | Tags : le comptoir, sylvain métafiot, l’esprit de gramophone, r&n éditions, l’empêchement de la littérature de george orwell, liberté d'expression, liberté de pensée, urss, pen club, propagande, politiquement correct, censure | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 17 août 2020

Cécile Villaumé : « Nous baignons dans une rhétorique médiatique confite de niaiserie »

Cécile Villaumé est écrivain. Son premier ouvrage, « Des écrivains imaginés » (Le Dilettante, 2019), peut être défini comme un recueil de biographies non-autorisées oscillant entre le pastiche et la chronique sociale. Naviguant entre les époques, elle détourne ainsi, d’une plume érudite et malicieuse, la vie intime d’auteurs célèbres ou les place en arrière-plan de l’Histoire tout en brocardant d’un humour parfois cruel certains traits de la bêtise actuelle, celle qui coche toutes les cases de la bien-pensance littéraire et du politiquement correct.

Le Comptoir : Dans votre livre vous vous plaisez à réinventer certains moments de la vie de divers écrivains, parfois à travers l’intermédiaire de personnages contemporains, comme l’universitaire Josyane Taupin-Miflu ou le fonctionnaire municipal Arthur Quenouille. Que représentent-ils à vos yeux ?

Cécile Villaumé : Disons que ce sont des synthèses de personnages que j’ai pu observer dans la réalité. Je n’ai pas eu à aller bien loin. Pour Josyane Taupin-Miflu, j’ai utilisé des souvenirs d’université, et aussi les débats sur l’écriture dite « inclusive ». Comme tous les « débats » actuels ils sont construits sur le modèle de celui des Monty Python, c’est-à-dire « ce soir pour parler de la pornographie, nous inviterons l’archevêque de Cantorbéry et un homme nu ». Un des invités se devait donc d’incarner la Pensée Réactionnaire, (type Alain Finkelkraut, un Académicien, etc.) En face, il y avait un chercheur chargé de rééduquer le bon peuple en lui expliquant que la langue faisait preuve d’une violence intolérable depuis des siècles, et qu’il avait fait des recherches car au XVIe siècle on disait « autrice », que le masculin qui en grammaire l’emporte sur le féminin c’est la Culture du Viol, etc. Ces chercheurs étaient de toute évidence ravis de s’ébrouer au soleil médiatique après des années d’anonymat et souvent une carrière assez modeste. Ils trouvaient, à la lumière des plateaux un nouveau souffle, s’habituaient (ce n’était pas très difficile) à résumer leur pensée en une seule phrase ornée d’un ou deux slogans-choc.

Cécile Villaumé : Disons que ce sont des synthèses de personnages que j’ai pu observer dans la réalité. Je n’ai pas eu à aller bien loin. Pour Josyane Taupin-Miflu, j’ai utilisé des souvenirs d’université, et aussi les débats sur l’écriture dite « inclusive ». Comme tous les « débats » actuels ils sont construits sur le modèle de celui des Monty Python, c’est-à-dire « ce soir pour parler de la pornographie, nous inviterons l’archevêque de Cantorbéry et un homme nu ». Un des invités se devait donc d’incarner la Pensée Réactionnaire, (type Alain Finkelkraut, un Académicien, etc.) En face, il y avait un chercheur chargé de rééduquer le bon peuple en lui expliquant que la langue faisait preuve d’une violence intolérable depuis des siècles, et qu’il avait fait des recherches car au XVIe siècle on disait « autrice », que le masculin qui en grammaire l’emporte sur le féminin c’est la Culture du Viol, etc. Ces chercheurs étaient de toute évidence ravis de s’ébrouer au soleil médiatique après des années d’anonymat et souvent une carrière assez modeste. Ils trouvaient, à la lumière des plateaux un nouveau souffle, s’habituaient (ce n’était pas très difficile) à résumer leur pensée en une seule phrase ornée d’un ou deux slogans-choc.

Il y a un côté un peu émouvant et très humain (ils ne veulent pas mourir), mais très inquiétant en ce qui concerne l’état de la recherche en France dans le domaine littéraire et historique. Plutôt que de leur donner un espace de parole où déployer une vraie pensée, le passage par la moulinette des medias les pousse à renoncer à la rigueur intellectuelle que devrait garantir leur fonction.

Quant à Arthur Quenouille, qui toilette un écrivain dont il n’a jamais lu une ligne pour des raisons touristiques, je n’ai pas eu à chercher loin non plus. Dans un pays comme le nôtre qui s’est engagé sur la voie du tourisme à outrance, il devient presque miraculeux de trouver un bourg qui n’est pas hanté par un festival quelconque, une maison natale, un musée, etc. Ces personnalités (plus ou moins) locales, il faut naturellement les rendre présentables aux yeux du visiteur d’aujourd’hui : c’est-à-dire qu’ils doivent être ouverts aux autres, contre les inégalités, irréprochables sur le plan sexuel… quand bien même ces concepts n’avaient pas de sens à leur époque. Le mieux c’est quand ils ont été méconnus : et souvent en visitant ce genre d’endroit j’imaginais les commissaires d’expositions, les gars qui avaient rédigé les panonceaux.

12:12 Publié dans Littérature | Tags : bêtise, bien-pensance littéraire, politiquement correct, cécile villaumé, le comptoir, sylvain métafiot, léon bloy, nous baignons dans une rhétorique médiatique confite de niaiseri, metoo, culture du viol, féminisme, pasolini, antoinette deshoulières, philippe muray | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 23 juillet 2020

Fury Road : Ashman de Yukito Kishiro

Manga dérivé de Gunnm, la prodigieuse série cyber-punk de Yukito Kishiro, Ashman prend place dans le même terreau dystopique de la ville de Zalem en se focalisant sur un compétiteur de Motorball, un certain Snev. Les courses de Motorball étant d’une vélocité et d’une violence extrêmes, seuls les androïdes comme Snev, harnachés d’une solide armure, peuvent y participer. Ce dernier n’arrive pourtant jamais à finir une course à bout, se crashant inévitablement de tout son long, finissant en miettes sur la piste sous les cris déchaînés de la foule.

Exacerbant un désir de divertissement autant qu’un goût du sang, les courses de Motorball font office de shoot de dopamine pour des spectateurs avides de sensations très fortes qui, grâce à des machines de réalité virtuelles connectées aux coureurs, retransmettent toutes les sensations de ceux-ci, y compris leurs destructions. Les organisateurs décèlent ainsi un filon addictif grâce à la réputation malencontreuse de Snev, le « roi du crash ».

Si l’on retrouve certains thèmes présents dans Gunnm (la quête de sens en tant qu’intelligence artificielle, la misère sociale, la lutte pour la survie), l’histoire de Ashman est encore plus désillusionnée et cruelle. Depuis sa première course, Snev est hanté par « l’autre », un homme ayant surgi au beau milieu de la piste, courant à contre-sens et riant aux éclats, qu’il a percuté à pleine vitesse. Ne pas se laisser dévorer par la brutalité du monde et surmonter son immense douleur intérieure : voilà ce qui le motivera à terminer, au moins une fois, une course en un seul morceau. Impossible de ne pas faire le parallèle avec la vie de l’auteur qui, traversé d’une phase dépressive après la fin de sa série phare, accoucha avec souffrance de ce one-shot fracassant.

Sylvain Métafiot

Article initialement publié sur Le Comptoir

13:11 Publié dans Littérature | Tags : le comptoir, sylvain métafiot, fury road : ashman de yukito kishiro, gunnm, cyber-punk, motorball, manga | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 12 juillet 2020

Le grand saut : Les enfants de l’araignée de Mario Tamura

2187. D’un simple retard à l’école, Mita, Sorao et Kenji, trois lycéens un peu voyous de Gothic Town, se voient rapidement propulsé au cœur d’une intrigue considérable, engageant rien de moins que la survie de l’humanité. Celle-ci vivote dans un monde en grande partie ravagée par une guerre nucléaire, trouvant refuge dans des villes souterraines et sur lesquelles une administration tentaculaire exerce son pouvoir d’une main de fer. Réussissant à s’échapper des geôles où ils furent jetés pour insubordination, les trois amis découvrent un mouvement de résistance dissimulés sous une montagne de frigos abandonnés ainsi qu’un terrifiant complot militariste visant à exterminer une bonne partie de la population humaine.

D’un point de vue graphique, le trait de Mario Tamura rappelle les dessins mouvants de Taiyô Matsumoto ou l’épure de ceux de Kiriko Nananan. L’utilisation d’aplats noirs souligne la violence des confrontations entre les personnages (trahison, manipulation, tortures physiques et mentales) tout en ménageant des parenthèses d’humour et des instants d’espoirs innervés par la soif de liberté et de révolte des jeunes héros. Le cadre post-apocalyptique où de petits loubards sont entraînés dans une histoire aux ramifications complexes, fait quant à lui songer à Akira de Katsuhiro Ōtomo. Le ton sombre de l’œuvre, les questionnements politiques soulevés par l’intrigue (surveillance généralisée, conditions des réfugiés, épuisement des ressources énergétiques, répression policière…) ainsi que la mise en scène très crue de certaines situations en font un ouvrage clairement réservé aux adultes.

Sylvain Métafiot

Article initialement publié sur Le Comptoir

23:11 Publié dans Littérature | Tags : les enfants de l’araignée de mario tamura, le comptoir, sylvain métafiot, le grand saut, akira, manga, gothic town | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 03 juillet 2020

L’enquête infinie : From Hell d'Alan Moore

Tout le monde à son avis à propos de Jack L’éventreur, l’un des tueurs en série les plus célèbres de notre histoire moderne. Dès 1888, l’année des meurtres, les théories les plus folles circulaient déjà sur le criminel de Whitechapel : un boucher portant un tablier de cuir, un membre de la bande du Old Nichol, un juif fou, un membre de la famille royale, etc. Tout ce que le XXe siècle compte de journalistes, d’enquêteurs amateurs et de chroniqueurs plus ou moins scrupuleux s’est ensuite penché sur le cas du terrible assassin, élaborant moult théories saugrenues et autres machinations étonnantes, sans jamais pourtant fournir une seule preuve irréfutable de son identité.

C’est cette figure impalpable et insaisissable du Mal qui fascine le scénariste Alan Moore. Aidé du dessinateur Eddie Campbell, disséquant de son trait tranchant le cadavre d’une Londres pourrissante, il prend le parti de l’ouvrage de Stephen Knight Jack the Ripper : The Final Solution (1976) pour retracer la vie d’un Jack L’éventreur accomplissant son « œuvre » sous l’égide de dieux mythiques. Mais si son identité est dévoilée elle n’en demeure pas moins une hypothèse parmi d’autres. Alan Moore, qui a lu la quasi-totalité de la littérature existante sur l’affaire (cf. les 50 pages de notes et de références à la fin de l’ouvrage), n’est pas dupe : il sait que la théorie du complot de Stephen Knight a été contredite par nombres d’historiens. Cela ne l’empêche pas de réaliser une œuvre monumentale dans laquelle chaque page est d’une noirceur plus étouffante que la précédente, faisant se croiser dans un dédale retors de rues crasseuses l’inspecteur Frederic Abberline, le peintre William Sickert, William Blake, l’occultiste Aleister Crowley, Oscar Wilde ou Joseph « Elephant man » Merrick. Le chapitre 4, « Que te demande le Seigneur ? », où un Jack L’éventreur diablement érudit détaille tous les sites associés aux mythologies païennes, notamment les effrayantes églises de Nicholas Hawksmoor, qui, en se rejoignant, forme un pentacle satanique en plein cœur d’une capitale suintante de niveaux et de complexités structurelles, donne le vertige.

Sylvain Métafiot

Article initialement publié sur Le Comptoir

11:46 Publié dans Littérature | Tags : sylvain métafiot, le comptoir, l’enquête infinie, from hell, alan moore, eddie campbell, jack l’éventreur, londres, stephen knight, jack the ripper : the final solution, nicholas hawksmoor | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 09 juin 2020

Les cauchemars de Lovecraft selon Gou Tanabe

Spécialisé dans l’adaptation d’œuvres littéraire (en 2002, il remporte la mention honorable du 4e prix Entame, des éditions Enterbrain, avec Nijurokunin no otoko to hitori no shojo, une adaptation d’une nouvelle de Maxime Gorki), le dessinateur japonais Gou Tanabe a entrepris de transposer certains des chefs d’œuvres d’Howard Phillips Lovecraft (1890-1937) dans un style sombre et hyperréaliste faisant songer aux planches de Bernie Wrightson ou Shigeru Mizuki. Il fait ainsi resurgir, avec force détails, l’une des peurs les plus primales de l’homme : l’effroi devant l’inconnu. Ce qui n’est pas un mince exploit sachant que les innommables horreurs contenues dans les récits de l’écrivain de Providence reposent en bonne partie sur la suggestion.

Les Montagnes Hallucinées nous entraîne en Antarctique, en 1931, dans les pas de l’expédition du professeur Dyer partit au secours de l’équipe du biologiste Lake. Ce dernier s’étant aventuré aux confins du continent de glace découvrant de curieux spécimens mi-animal mi-végétal ressemblant à certains êtres des mythes primordiaux… et plus particulièrement les fabuleux Anciens. Arrivé au campement, Dyer découvre un charnier composé des squelettes des membres de l’équipe de Lake. Il décide de partir à la recherche du seul survivant, Gedney, en s’aventurant par-delà la gigantesque et ténébreuse chaîne de montagnes noires hérissée au pied du bivouac. Dans ces monticules inhospitaliers le professeur découvre de mystérieuses fresques narrant l’affrontement titanesque entre la race des grands Anciens et d’autres envahisseurs sidéraux…

Dans l’abîme du temps explore, quant à lui, les thématiques du voyage dans le temps et du transfert de personnalité. Seule la science-fiction peut expliquer le comportement de Nathaniel Peaslee qui, de simple professeur d’économie à l’université de Miskatonic, se change en érudit obsessionnel et dérangé à la suite d’une foudroyante perte de connaissance. À son réveil, ni sa femme, ni ses enfants, ni ses collègues ne reconnaissent cet homme au regard vague se passionnant pour les sciences occultes, les langues disparues et l’étude du livre maudit, le Necronomicon. Des recherches qui, en 1935, vont l’emmener au plus profond du désert australien, sur les traces d’une ancienne civilisation dont il a la désagréable certitude d’en connaître tous les secrets : la grand-race de Yith et ses archives pandémoniaques, renfermant tout le savoir de l’univers.

Quel est ce lieu que l’on nomme la Lande Foudroyée dans la région d’Arkham, et au centre duquel trône un puits abandonné et malfaisant ? C’est l’histoire d’un météore qui, dans La Couleur tombée du Ciel, en s’écrasant dans la propriété des Gardner au début du XXe siècle va bouleverser de manière dramatique leur quotidien. Émerveillés, dans un premier temps, par la couleur irréelle se dégageant de la mystérieuse pierre, la famille Gardner voit peu à peu l’environnement de leur ferme se transformer insidieusement. Les plantes, légumes et fruits prennent des proportions géantes mais deviennent infect au goût ; les animaux domestiques et les bêtes sauvages sont pris de paniques et deviennent agressifs. La famille de fermiers est elle-même touchée par ce mal étrange qui transforme un à un ses membres alors que la couleur luminescente les enserre toujours plus de sa présence maléfique…

Sylvain Métafiot

Article initialement publié sur Le Comptoir

jeudi, 07 mai 2020

Mise au poing : Scènes de boxe d'Elie Robert-Nicoud

Nul besoin d’avoir enfilé des gants et monté sur un ring pour apprécier ce petit et dense ouvrage. Avec verve et simplicité, Elie Robert-Nicoud (dont le père était boxeur professionnel devenu par la suite peintre), ne se contente pas de décrire la boxe comme un sport parmi tant d’autres, non, mais de raconter, force anecdotes à l’appui, la boxe comme un monde. Et pas n’importe lequel.

Un monde souvent sale et puant comme Stillman’s Gym, la salle mythique de l’université de la 8e Avenue de New-York, jamais nettoyée, empestant la poussière, la sueur et la fumée des cigares. Un monde où les boxeurs sont d’anciens voyous ayant fait leurs armes dans les bagarres de rue, les gangs et les vols à l’arraché (comme Mike Tyson dans le ghetto de Brownsville où il a grandit), voire de véritable gangsters sous la protection des parrains locaux (Al Capone qui embrasse Mickey Cohen sur les deux joues). Un monde où les pères refusent catégoriquement que leurs fils les suivent sur le ring mais finissent par les entraîner, les pousser à bout, les haïr même et pleurer dans leurs bras comme chez les Mayweather père et fils ou comme Joe et Enzo Calzaghe. Un monde qui fascine autant les jazzmen (Miles Davis, Willie Smith) que les cinéastes (King Vidor, Ed Bland, Ralph Nelson, Robert Wise, Scorsese, Michael Mann). Un monde de déracinés et d’immigrés accentuant les tensions ethniques par racisme ou accroche commerciale (« En Amérique, il y a eu les Irlandais, puis les Juifs, puis les Italiens, puis les Noirs, puis les Latinos et aujourd’hui les Slaves. Et c’est la même chose en France, les Juifs, les Arabes, les Gitans, les Italiens et les pauvres des villes… »).

Un monde où nombre de combats sont truqués par la pègre (ceux de Mohamed Ali contre Sonny Liston, gangster notoire) et où les boxeurs sont volés par leur manager (Don King étant l’archétype de l’escroc bariolé ayant commencé sa carrière par tuer un homme dans un caniveau). Un monde principalement masculin mais qui a vu naître une puncheuse exceptionnelle : Ann Wolfe, orpheline à 18 ans, dealer, SDF et championne du monde dans cinq catégories à la fois. Un monde où l’on peut tuer son adversaire d’un crochet à la mâchoire ou d’un uppercut dans l’estomac et dont le fantôme revient hanter le ring des années durant comme Max Baer dévoré par les morts de Frankie Campbell et d’Ernie Schaaf. Un monde d’adversité animale dans lequel les vainqueurs et les perdants se mélangent au sein de la même légende : Jake La Motta et Sugar Ray Robinson, Schmeling et Joe Louis, Micky Ward et Arturo Gatti, Ali et Joe Frazier. Un monde peuplés de techniciens hors-pair, combinant grâce et force brute, mais aussi un monde plus vaste et souterrain peuplé de seconds couteaux, parfois alcooliques et drogués, aux visages ravagés et à l’esprit en miette. Un monde sans pitié, écœurant mais dont, par une fascination masochiste et enivrante, il est impossible de se libérer.

Sylvain Métafiot

Article initialement publié sur Le Comptoir

22:28 Publié dans Littérature | Tags : max baer, jake la motta, sugar ray robinson, ann wolfe, noble art, mohamed ali, sonny liston, joe et enzo calzaghe, mike tyson, al capone, mise au poing, scènes de boxe, elie robert-nicoud, le comptoir, sylvain métafiot | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 08 avril 2020

Stéphane Duval : « Le Lézard Noir a œuvré pour une meilleure reconnaissance de la BD alternative japonaise »

Article initialement paru sur Le Comptoir

C’est en 2004 que Stéphane Duval fonde la maison d’édition Le Lézard Noir (référence au roman éponyme d’Edogawa Ranpo) spécialisée dans la bande-dessinée japonaise dite « décadente » (buraiha), le romantisme noir et l’Ero guro (érotique grotesque). Diversifiant sa ligne éditoriale, le catalogue compte désormais plus de soixante titres, mêlant les mangas horrifiques de Suehiro Maruo, Kazuo Umezu ou Makoto Aida, aux romans graphiques d’avant-garde (Yaro Abe, Minetaro Mochizuki, Akino Kondoh), en passant par les ouvrages pour enfants et les livres d’architectures et de photographies japonaises (Atsushi Sakai, Yasuji Watanabe).

Le Comptoir : Ces dernières années, les ouvrages de votre maison d’édition ont obtenus une certaine reconnaissance : Prix Asie de la Critique ACBD pour Chiisakobé de Minetarô Mochizuki en 2016 et pour La Cantine de Minuit de Yaro Abe en 2017 ; Prix du patrimoine au Festival d’Angoulême pour Je suis Shingo Tome 1 de Kazuo Umezu en 2018. Ces récompenses s’inscrivent-elles, selon vous, dans la légitimation grandissante du manga (notamment pour adulte) en France ?

Stéphane Duval : Il y a effectivement eu une bascule auprès du grand public et des médias ces dernières années. Le manga était jusqu’à peu considéré comme un bien de consommation mainstream, plutôt pour un lectorat ado et était boudé par une partie du public. Mis à part peut-être Akira (1982) de Katsuhiro Ōtomo qui était un ovni dans le paysage graphique. Je pense que le décloisonnement est venu par la publication de mangas dit d’auteurs, Gekiga (« dessins dramatiques ») et labélisés « roman graphiques ». Il y a eu L’Homme sans talent (1991) publié par la maison d’édition Ego Comme X et les mangas de Shigeru Mizuki ou Yoshihiro Tatsumi édité par Cornélius qui ont reçu des distinctions à Angoulême.

Stéphane Duval : Il y a effectivement eu une bascule auprès du grand public et des médias ces dernières années. Le manga était jusqu’à peu considéré comme un bien de consommation mainstream, plutôt pour un lectorat ado et était boudé par une partie du public. Mis à part peut-être Akira (1982) de Katsuhiro Ōtomo qui était un ovni dans le paysage graphique. Je pense que le décloisonnement est venu par la publication de mangas dit d’auteurs, Gekiga (« dessins dramatiques ») et labélisés « roman graphiques ». Il y a eu L’Homme sans talent (1991) publié par la maison d’édition Ego Comme X et les mangas de Shigeru Mizuki ou Yoshihiro Tatsumi édité par Cornélius qui ont reçu des distinctions à Angoulême.

En parallèle des éditeurs comme IMHO ou Le Lézard Noir ont œuvré pour une meilleure reconnaissance de la BD alternative japonaise en construisant des catalogues exigeants, mêlant patrimoine et mangas plus expérimentaux. La mise en avant du manga par des belles expositions au Festival d’Angoulême a également contribué à une meilleure reconnaissance de la bande dessinée japonaise. Au Lézard Noir j’ai progressivement ouvert le catalogue vers des titres plus grand public et littéraires en recherchant des mangas contemporains plus en phase avec ce que je connaissais du Japon et de sa culture. Les séries Le Vagabond de Tokyo, Chiisakobé et La Cantine de Minuit avec leurs thématiques plus sociétales et contemporaines en sont les exemples les plus marquants.

14:03 Publié dans Littérature | Tags : stéphane duval, le lézard noir, bd alternative japonaise, manga, le comptoir, sylvain métafiot, kazuo umezu, sade, bataille, ero guro, le vagabond de tokyo, chiisakobé, la cantine de minuit, suehiro maruo | Lien permanent | Commentaires (1)