samedi, 13 juillet 2019

Les humanistes

Il m'interroge des yeux ; j'approuve en hochant la tête, mais je sens qu'il est un peu déçu, qu'il voudrait plus d'enthousiasme. Que puis-je faire ? Est-ce ma faute si, dans tout ce qu'il dit, je reconnais au passage l'emprunt, la citation ? Si je vois réapparaître, pendant qu'il parle, tous les humanistes que j'ai connus ? Hélas, j'en ai tant connu ! L'humaniste radical est tout particulièrement l'ami des fonctionnaires. L'humaniste dit « de gauche » a pour souci principal de garder les valeurs humaines ; il n'est d'aucun parti, parce qu'il ne veut pas trahir l'humain, mais ses sympathies vont aux humbles ; c'est aux humbles qu'il consacre sa belle culture classique. C'est en général un veuf qui a l’œil beau et toujours embué de larmes ; il pleure aux anniversaires. Il aime aussi le chat, le chien, tous les mammifères supérieurs. L'écrivain communiste aime les homme depuis le deuxième plan quinquennal ; il châtie parce qu'il aime. Pudique, comme tous les forts, il sait cacher ses sentiments, mais il sait aussi, par un regard, une inflexion de sa voix, faire pressentir, derrière ses rudes paroles de justicier, sa passion âpre et douce pour ses frères. L'humaniste catholique, le tard-venu, le benjamin, parle des hommes avec un air merveilleux. Quel beau conte de fées, dit-il, que la plus humble des vies, celle d'un docker londonien, d'une piqueuse de bottines ! Il a choisi l'humanisme des anges ; il écrit, pour l'édification des anges, de longs romans tristes et beaux, qui obtiennent fréquemment le prix Fémina.

Ça, se sont les premiers grands rôles. Mais il y en a d'autres, une nuée d'autres : le philosophe humaniste, qui se penche sur ses frères comme un frère aîné et qui a le sens de ses responsabilités ; l'humaniste qui aime les hommes tels qu'ils sont, celui qui les aime tels qu'ils devraient être, celui qui veut les sauver avec leur agrément et celui qui les sauvera malgré eux, celui qui veut créer des mythes nouveaux et celui qui se contente des anciens, celui qui aime dans l'homme sa mort, celui qui aime dans l'homme sa vie, l'humaniste joyeux, qui a toujours le mot pour rire, l'humaniste sombre, qu'on rencontre surtout aux veillées funèbres. Il se haïssent tous entre eux : en tant qu'individus naturellement – pas en tant qu'hommes. Mais l'Autodidacte l'ignore : il les a enfermés en lui comme des chats dans un sac de cuir et ils s’entre-déchirent sans qu'il s'en aperçoive.

[…]

- Peut-être que vous êtes misanthrope ?

Je sais ce que dissimule ce fallacieux effort de conciliation. Il me demande peu de chose, en somme : simplement d'accepter une étiquette. Mais c'est un piège : si je consens l'Autodidacte triomphe, je suis aussitôt tourné, ressaisi, dépassé, car l'humanisme reprend et fond ensemble toutes les attitudes humaines. Si l'on s'oppose à lui de front, on fait son jeu ; il vit de ses contraires. Il est une race de gens têtus et bornés, de brigands, qui perdent à tout coup contre lui : toutes leurs violences, leurs pires excès, il les digère, il en fait une lymphe blanche et mousseuse. Il a digéré l'anti-intellectualisme, le manichéisme, le mysticisme, le pessimisme, l'anarchisme, l'égotisme : ce ne sont plus que des étapes, des pensées incomplètes qui ne trouvent leur justification qu'en lui. La misanthropie aussi tient sa place dans ce concert : elle n'est qu'une dissonance nécessaire à l'harmonie du tout. Le misanthrope est homme : il faut donc bien que l'humaniste soit misanthrope en quelque mesure. Mais c'est un misanthrope scientifique, qui a su doser sa haine, qui ne hait d'abord les hommes que pour mieux pouvoir ensuite les aimer.

Je ne veux pas qu'on m'intègre, ni que mon beau sang rouge aille engraisser cette bête lymphatique : je ne commettrai pas la sottise de me dire « anti-humaniste ». Je ne suis pas humaniste, voilà tout.

- Je trouve, dis-je à l'Autodidacte, qu'on ne peut pas plus haïr les hommes que les aimer.

L'Autodidacte me regarde d'un air protecteur et lointain. Il murmure, comme s'il ne prenait pas garde à ses paroles :

- Il faut les aimer, il faut les aimer...

- Qui faut-il aimer ? Les gens qui sont ici ?

- Ceux-là aussi. Tous.

Jean-Paul Sarte, La Nausée, Folio Gallimard, p. 167

23:10 Publié dans Littérature | Tags : les humanistes, jean-paul sarte, la nausée, misanthrope | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 03 juillet 2019

Extinction programmée : Un monde en voie de disparition, les paysans

Article initialement publié sur Le Comptoir

Après un 1er numéro s’attaquant à « La French Theory et ses avatars » (2009), un 2e analysant la domination de « La culture de masse » (2011) et un 3e numéro consacré à l’étrange fascination qu’exerce le philosophe Martin Heidegger (2012), l’excellente revue {L’Autre Côté} revient enfin dans les librairies avec une 4e publication se posant la question suivante : que reste-t-il du monde paysan français au XXIe siècle ? Et peut-on encore parler de paysans ? La campagne – pour reprendre le titre d’un des articles – existe-t-elle encore en France ou est-elle dévorée par l’extension des zones pavillonnaires ?

Sous l’égide de Bernard Charbonneau et d’Henri Mendras, Séverine Denieul rappelle, dans son éditorial, que « c’est l’abandon de ce qui avait constitué, pendant des millénaires, l’univers paysan qui lui a fait perdre son identité, à savoir, principalement, sa relation avec la terre et les animaux domestiques ». Le XXe siècle a été celui de la lente désintégration du monde agricole : en France, « en 1911, la population vivant de l’agriculture représentait 38 % de la population totale (soit 32 millions d’habitants) tandis que la population rurale était estimée à 22,1 millions (soit 56 % de la population) ; en 2015, les agriculteurs n’étaient déjà plus que 710 000, soit 1 % de la population. »

S’en suivent une réflexion de l’écrivain Marc Badal sur la signification de l’expression « mondes paysans » et de la perte de toutes les connaissances, coutumes et valeurs que la disparition de cette antique société entraîne ; une analyse de Jocelyne Porcher (auteur de Vivre avec les animaux, 2011) concernant l’élevage en France à rebours du mouvement vegan ; l’entretien avec deux éleveurs du Cantal, Pierre-Jean Mazel et Jérôme Planchot, ainsi que l’interview de Xavier Noulhianne, éleveur-fromager très au fait de l’évolution des normes sanitaires et de l’agriculture biologique. Emmanuel Ferrand aborde quant à lui le secteur de l’agriculture urbaine à travers son expérience au sein de l’association La Générale (Paris 11e). Enfin, Emmanuel Boussuge nous fait parcourir, photos à l’appui, la vallée de Brezons dans laquelle nombre de linteaux témoignent d’un art populaire et rural encore vivant.

Sylvain Métafiot

16:30 Publié dans Actualité, Politique | Tags : bernard charbonneau, henri mendras, séverine denieul, extinction programmée, un monde en voie de disparition, les paysans, le comptoir, sylvain métafiot, revue l’autre côté | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 24 juin 2019

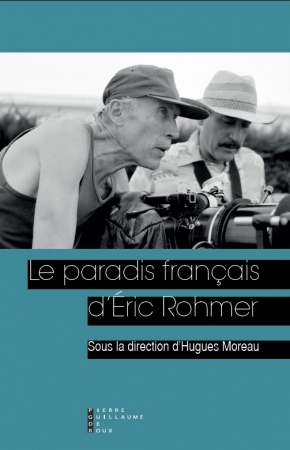

À la recherche du paradis français d’Éric Rohmer

Article initialement publié sur Le Comptoir

Ancien rédacteur en chef des « Cahiers du cinéma », Éric Rohmer avait, comme nombre de ses camarades cinéphiles de l’époque (Rivette, Godard, Chabrol, Truffaut), franchi la barrière de la réalisation, fusionnant le stylo et la caméra en un style d’une singularité antique au sein de la Nouvelle Vague. Épris de culture classique, filmant – dans la lignée de Rossellini et Renoir – la vie sans artifices, il réalisa contes, proverbes et comédies d’une préciosité digne du Grand Siècle. « Un paradis français intellectuel, pour reprendre les mots d’Aurora Cornu, dans lequel les garçons et les filles discutent de livres ». Nous nous sommes entretenus avec deux éminents rohmériens, Ludovic Maubreuil et Pierre Cormary – contributeurs à l’ouvrage collectif « Le Paradis français d’Éric Rohmer »(éditions Pierre-Guillaume de Roux) – pour parcourir l’éden du plus moraliste des cinéastes français.

Le Comptoir : Quel a été votre premier contact avec le cinéma d’Éric Rohmer ?

Ludovic Maubreuil : Je devais avoir quinze ans, à l’occasion de la sortie en salles de Pauline à la plage (1983). Ne connaissant ni les filles ni le bord de mer, les photos colorées, dans le hall du cinéma, m’avaient captivé. J’en étais ressorti à la fois ému et désappointé : j’aurais voulu vivre dans ce film, côtoyer ces corps-là, mais en même temps je comprenais que je n’avais pas les mots pour y parvenir.

Ludovic Maubreuil : Je devais avoir quinze ans, à l’occasion de la sortie en salles de Pauline à la plage (1983). Ne connaissant ni les filles ni le bord de mer, les photos colorées, dans le hall du cinéma, m’avaient captivé. J’en étais ressorti à la fois ému et désappointé : j’aurais voulu vivre dans ce film, côtoyer ces corps-là, mais en même temps je comprenais que je n’avais pas les mots pour y parvenir.

L’année suivante, des photos tout aussi aguicheuses me faisaient découvrir L’Année des méduses de Christopher Frank, à vrai dire bien plus simple à appréhender. C’étaient des corps aux postures sans équivoque, et des situations à ce point fabriquées que leur séduction ne pouvait qu’être à la fois violente et sans mystère. Il ne s’agissait que d’images filmées, qui ne m’incluaient en aucune manière dans leur récit. C’était finalement rassurant. Je me suis perdu pendant une dizaine d’années dans la sidération procurée par le cinéma formaliste, qui n’exigeait rien d’autre de moi que la reddition fascinée. Et puis j’ai vu un jour qu’Amanda Langlet, l’interprète de Pauline, était à l’affiche d’un autre film de jeunes filles et de bord de mer, et c’était Conte d’été (1996). J’y suis entré à tout hasard, mais cette fois je n’ai pas ressenti la frustration d’être mis à l’écart du film, car celui-ci peignait avec une évidence tranquille, l’aveuglant réalisme psychologique de ma propre existence ! La forme n’y cherchait pas à masquer quoi que soit, mais au contraire à porter avec le plus d’élégance possible, la vérité des sentiments, la justesse des interactions, l’authenticité du regard. C’est alors que je suis devenu rohmérien. J’ai tiré sur le fil de la vérité, comme dirait l’autre, et tout est venu ; je n’ai plus manqué un seul de ses films.

Pierre Cormary : Ce devrait être à l’époque de la sortie de Conte d’été en 1996, j’avais vingt-six ans. Je ne connaissais pas du tout Rohmer et en avais, par ouï-dire, une assez mauvaise opinion, celle d’un cinéma verbeux, artificiel, affreusement mal joué, avec des personnages imbuvables. Et puis, je suis tombé sur la bande-annonce de ce film et tout de suite j’ai été fasciné. Ces jeunes gens qui glosent sur la plage. Ces paroles qui semblent détachées de ceux qui les prononcent. Ce mélange de documentaire et de théâtre précieux. Quelque chose d’immanent, d’épiphanique, d’ultra-vrai se produisait sur l’écran. Je n’avais jamais vu ce genre d’image – ou mieux ce genre de paroles en images, car il s’agit bien de ça chez Rohmer : “voir la parole”. Je suis donc allé voir ce film et j’en suis ressorti comme un ado qui a vu un Spiderman et qui se dit que Spiderman, c’est lui. Gaspard (Melvil Poupaud), c’était moi, verbeux, artificiel, jouant mal mon propre rôle auprès des filles et peut-être imbuvable ! Dès lors, j’ai découvert ses autres films et me les suis tous appropriés. Il suffit que je revoie quelques images de l’un ou de l’autre pour me sentir immédiatement “chez moi”. Et pourtant, le sentiment d’étrangeté est resté jusqu’à aujourd’hui. Il y a quelque chose de très décalé, d’inconnu entre “lui” et “moi”. Comme si, même en le connaissant par cœur, on ne s’y habituait jamais. C’est le cinéma le plus proche et le plus lointain que je connaisse.

12:44 Publié dans Cinéma | Tags : conte d'été, conte d'hiver, pauline à la plage, ludovic maubreuil, pierre cormaryle comptoir, sylvain métafiot, À la recherche du paradis français d’Éric rohmer, l’amour l’après-midi, le ramayon vert, le genou de claire, ma nuit chez maud | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 21 mai 2019

L’humanisme italien et la genèse du capitalisme

Article initialement publié sur Le Comptoir

Dans le domaine de la recherche historiographique du XXe siècle, les notions d’humanisme, de républicanisme et de renaissance ont toutes trois été liées à la thèse suivante : l’élaboration d’une pensée politique centrée sur l’homme, la liberté politique comme participation au bien commun. À travers les travaux d’historiens tels que Jacob Burckhardt, Max Weber, Werner Sombart, Hans Baron ou John Pocock, se déploie ainsi la question de l’apparition de la modernité européenne et des origines du capitalisme.

Le terme d’humaniste était employé couramment dès le XVIe siècle, tandis que l’humanisme apparaît dans la seconde moitié du XVIIIe siècle en Allemagne, et en France grâce à Jules Michelet. Cette notion correspondait à une période d’émancipation de la pensée qui contestait l’hégémonie de la religion.

La Renaissance et les idéaux culturels du XIXe siècle

Dans l’historiographie germanophone, l’œuvre de l’historien et philosophe Jacob Burckhardt a eu une influence énorme sur la manière de se représenter l’Italie, notamment à travers trois ouvrages importants : L’Époque de Constantin le grand (1853) ; Guide de l’art antique et de l’art moderne en Italie (1855) ; La Civilisation de la Renaissance en Italie (1860). Dans ce dernier, celui qui nous intéresse, il cherchait à définir l’attitude des hommes, à une certaine époque, devant le monde, souhaitant isoler un moment particulier de l’esprit humain. Il passe ainsi en revue des thématiques telles que : l’État considéré comme œuvre d’art, le développement de l’individu, la résurrection de l’Antiquité, la sociabilité et les fêtes, les mœurs et la religion.

16:08 Publié dans Politique | Tags : historiographie, le comptoir, sylvain métafiot, l’humanisme italien et la genèse du capitalisme, jacob burckhardt, max weber, werner sombart, hans baron, john pocock | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 14 mai 2019

L’éternité retrouvée : Camus, l’éternité est ici de Youness Boussena

Article initialement publié sur Le Comptoir

Il n’est sans doute pas facile d’écrire sur un écrivain aussi célèbre et aimé qu’Albert Camus. Beaucoup de simplifications ont été faites sur sa pensée, beaucoup de bêtises ont été prononcées sur son œuvre. On cite souvent les mêmes extraits (parfois tronqués) de ses ouvrages, on mentionne les mêmes anecdotes à propos de sa vie personnelle, on le range vite fait dans la case floue des existentialistes et le tour est joué…

Youness Bousenna évite avec bonheur tous ces écueils et propose dans ce court essai de redécouvrir l’intensité d’une « pensée forgée sous le soleil de la mer Méditerranée, puisée dans la beauté de ses paysages comme dans la sagesse des vieux Grecs, [et qui] fut d’abord celle d’un jeune homme qui chercha comment vivre, aimer et mourir ». En à peine 120 pages est condensée la vie d’un homme paradoxal mais intègre et qui, à travers ses articles, ses romans, ses essais et ses pièces de théâtre, n’aura eu de cesse de dire “non” à la barbarie de son temps (la misère en Kabylie, la violence terroriste, la collaboration, le nihilisme érigé en dogme, l’horreur totalitaire, la bombe atomique, la mécanisation du monde, la perte de la beauté…), et de clamer “oui” à la joie simple et profonde d’être sur terre, de bénir le soleil et la nuit, de vivre chaque jour comme si c’était le premier et de l’éternel retour à l’amour.

Du quartier pauvre de Belcourt à Alger à la remise du prix Nobel de littérature en 1957, en passant par le maquis de la Résistance et des conférences aux États-Unis, des voyages en Grèce et au Brésil, c’est un homme étreint par le sens de la justice et la dignité de l’être humain qui bâtit une réflexion en trois temps autour des notions d’absurde, de révolte et d’amour (ce dernier cycle n’ayant pu voir le jour suite à sa mort accidentelle en 1960). Et, si la plupart de ses ouvrages furent des succès de librairies, il ne fut pas à l’abri de certaines critiques acerbes (Youness Bousenna rappelle la polémique l’opposant à Sartre lors de la parution de L’homme révolté et de la profonde perte de confiance qui en résultera). Camus put néanmoins compter sur le soutien et l’amitié d’êtres chers : son instituteur Louis Germain, son maître Jean Grenier, son ami René Char. Lui qui affirmait ne pas pouvoir « vivre longtemps avec les êtres », réclamant « un peu de solitude, la part d’éternité » en revenait toujours à l’amour comme Ulysse revenait à Ithaque, bouclant la boucle à travers la pensée de midi, celle des paysages brûlants de la mer et du ciel réunis, goûtant enfin à « la joie tragique de vivre ».

Sylvain Métafiot

13:12 Publié dans Littérature, Politique | Tags : le comptoir, youness bousenna, albert camus, sylvain métafiot, l’éternité retrouvée | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 29 avril 2019

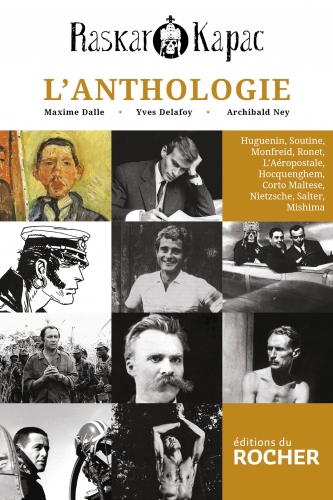

Un concentré toujours aussi inflammable et explosif : Anthologie Raskar Kapac

C’est à l’aurore de l’année 2016 qu’a vu le jour Raskar Kapac, une frêle gazette de huit pages créée par trois jeunes malandrins lettrés entrés en littérature comme on entre en religion (la chasuble en moins, l’alcool en plus) : Maxime Dalle, Yves Delafoy et Archibald Ney. Beaucoup de textes, quelques photos, aucune publicité et une ambition toute simple : « faire resurgir en pleine lumière quelques artistes incendiaires qui nous ont enseigné la puissance libératrice de la création ». Le premier numéro fut ainsi consacré à l’écrivain injustement oublié Jean-René Huguenin.

C’est à l’aurore de l’année 2016 qu’a vu le jour Raskar Kapac, une frêle gazette de huit pages créée par trois jeunes malandrins lettrés entrés en littérature comme on entre en religion (la chasuble en moins, l’alcool en plus) : Maxime Dalle, Yves Delafoy et Archibald Ney. Beaucoup de textes, quelques photos, aucune publicité et une ambition toute simple : « faire resurgir en pleine lumière quelques artistes incendiaires qui nous ont enseigné la puissance libératrice de la création ». Le premier numéro fut ainsi consacré à l’écrivain injustement oublié Jean-René Huguenin.

Trois ans et seize numéros plus tard paraît la première anthologie rassemblant les dix premiers numéros de cette atypique gazette littéraire. Dix numéros célébrant dix personnalités flamboyantes : le peintre Chaïm Soutine, le dessinateur Hugo Pratt, les écrivains Henry de Monfreid, Yukio Mishima, Guy Hocquenghem et James Salter, l’acteur Maurice Ronet, le philosophe Friedrich Nietzsche, les voltigeurs de l’aéropostale Antoine de Saint-Exupéry et Jean Mermoz. Des noms qui reviennent à la vie à travers des portraits et des grands entretiens menés avec Jean-Paul Kauffmann, Michael Lonsdale, Michel Maffesoli ou Guillaume de Tanoüarn. Dans cette anthologie, on retrouve également les diverses chroniques musicales, cinématographiques ou littéraires, ainsi que les carnets de voyage, rédigés par de nombreux collaborateurs occasionnels ou récurrents (Eric Neuhoff, Michka Assayas, Olivier Maulin, Gabriel Matzneff, Alain de Benoist, Romaric Sangars…). Enfin, une série de documents inédits viennent clore l’ouvrage : des photographies d’Huguenin et la lecture de son journal par Pierre Arditi, des entretiens avec Olivier Renault, Benoît Heimermann et René Schérer ou encore des extraits du journal de Christian Dedet évoquant Maurice Ronet.

Article initialement publié sur Le Comptoir

Sylvain Métafiot

16:09 Publié dans Littérature | Tags : maxime dalle, yves delafoy, archibald ney, le comptoir, anthologie raskar kapac, sylvain métafiot, un concentré toujours aussi inflammable et explosif | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 20 avril 2019

La pureté et la mort

HOEDERER

Pourquoi es-tu venu chez nous ? Si on n'aime pas les hommes, on ne peut pas lutter pour eux.

HUGO

Je suis entré au Parti parce que sa cause est juste et j'en sortirai quand elle cessera de l'être. Quant aux hommes, ce n'est pas ce qu'ils sont qui m'intéresse mais ce qu'ils pourront devenir.

HOEDERER

Et moi je les aime pour ce qu'ils sont. Avec toutes leurs saloperies et tous leurs vices. J'aime leurs voix et leurs mains chaudes qui prennent et leur peau, la plus nue de toute les peaux, et leur regard inquiet et la lutte désespérée qu'ils mènent chacun à son tour contre la mort et contre l'angoisse. Pour moi, ça compte un homme de plus ou de moins dans le monde. C'est précieux. Toi, je te connais bien, mon petit, tu es un destructeur. Les hommes, tu les détestes parce que tu te détestes toi-même ; ta pureté ressemble à la mort et la Révolution dont tu rêves n'est pas la nôtre : tu ne veux pas changer le monde, tu veux le faire sauter.

HUGO, s'est levé

Hoederer !

HOEDERER

Ce n'est pas ta faute : vous êtes tous pareils. Un intellectuel, ça n'est pas un vrai révolutionnaire ; c'est tout juste bon à faire un assassin.

Jean-Paul Sarte, Les mains sales, Folio Gallimard, p. 200

14:44 Publié dans Littérature, Politique | Tags : la pureté et la mort, jean-paul sarte, les mains sales, révolution, assassin, intellectuel | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 17 avril 2019

Le bonheur d’être malheureux : Le cimetière des plaisirs de Jérôme Leroy

Article initialement publié sur Le Comptoir

Un roman abstrait ? Un essai auto-fictif ? Difficile de saisir la matière de cet ouvrage évanescent et liquoreux de Jérôme Leroy, paru dans ses jeunes années d’écrivain, en 1992, et que les éditions de La Table Ronde ont eu la bonne idée de rééditer. Il narre les états d’âme d’un jeune professeur de français, perdu dans une grande ville du nord de la France, au début des années 1990, écartelé entre la violence sociale du libéralisme triomphant et une brutale peine de cœur. La jeune femme blonde l’a quitté, et malgré les excusions délectables avec une de ses collègues qu’il prénomme « la danseuse » (à laquelle il dépose régulièrement des citations dans son casier), il trimbale son chagrin d’amour comme d’autres arborent leur suicide à leur boutonnière.

Ses seuls et fidèles compagnons d’exil se nomment Chamfort, La Rochefoucauld, Cioran, Georges Perros, Dominique de Roux. La fine fleur des moralistes français. Les épéistes de la forme courte, de l’aphorisme qui tranche dans le gras de la médiocrité, des maximes qui fendent l’air vicié des villes frénétiques. Des ultra-lucides fatigués en somme, des attentifs désespérés : « ils donnèrent leur soyeux aux jours qui composèrent cette saison floue de mon existence ». Leroy reprend à son compte la forme courte en divisant son récit de petits chapitres eux-mêmes divisés en brefs paragraphes, comme des fiasques de bile noire projetées sur les murs de sa tristesse. Et c’est paradoxalement cet abattement qui lui procure une joie douce, bercé par les voyages dans le Mongy, le tramway rouge qui l’emmène chaque jour au collège Brancion où il retrouve, amusé et las, ses élèves aux 25 nationalités différentes. Combiné au goût des alcools forts, à l’écoute de Bach et de Gene Chandler, et à la lecture assidue des écrivains cités plus haut, cette nonchalante mélancolie (« une certaine qualité de tristesse et de silence ») permet au narrateur de s’extraire épisodiquement de ce monde transformé en Disneyland pré-fasciste, malgré un éreintement que le temps n’arrivera sans doute jamais à guérir.

Sylvain Métafiot

21:00 Publié dans Littérature | Tags : le comptoir, sylvain métafiot, le bonheur d’être malheureux, le cimetière des plaisirs, jérôme leroy | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 11 avril 2019

Olivier Maillart : « Nous sommes toujours des spectateurs à l’intérieur et en dehors des salles de cinéma »

Article initialement publié sur Le Comptoir

Co-directeur du « Dictionnaire du cinéma italien« (Nouveau Monde Éditions, 2014), Olivier Maillart est aussi l’auteur d’une étude sur « Lola Montès« de Max Ophuls (Éditions Atlande, 2011), et contribue régulièrement aux revues L’Atelier du Roman, Philitt et L’Inconvénient. Il vient de publier « Énigmes, cinéma » aux éditions Marest, un intriguant petit essai qui interroge notre désir de déceler derrière chaque image un sens caché, derrière chaque symbole un mystère à résoudre, comme à la recherche d’un trésor perdu que seuls des yeux exercés à la scrutation minutieuse des photogrammes pourraient découvrir. Une quête éperdue de l’interprétation filmique, faisant naître un « dialogue esthétique entre le monde, l’œuvre d’art et celui qui vit dans le premier et contemple la seconde », et dans laquelle nous ne cessons de nous perdre.

Le Comptoir : En quoi le cinéma serait-il une énigme ? À première vue, il n’y a rien de plus plat et de plus explicite qu’une image projetée sur un écran. Y aurait-il forcément un sens caché qui échappe au spectateur, un secret derrière la porte pour reprendre le titre d’un film de Fritz Lang ?

Olivier Maillart : Il n’est pas sûr que le cinéma soit en lui-même une énigme. Cependant, sa manière de nous restituer le monde est bien souvent susceptible de faire de ce dernier quelque chose d’énigmatique, affichant signes et symboles à déchiffrer. Le cinéma capte, enregistre et restitue (partiellement, mais d’une manière étonnamment convaincante pour nos sens) le monde, sous la forme d’une image animée, projetée sur une surface plane, qui mime la réalité. Cependant, ce que vous prenez pour quelque chose de « plat » et d’ »explicite » ne l’est à vos yeux que parce que vous avez appris à la lire, dès votre plus jeune âge, de manière largement inconsciente. Songez au héros des Carabiniers de Godard qui, devant l’image d’une femme prenant son bain, essayait de pénétrer l’écran pour l’y rejoindre ! Le cinéma, comme tout art et tout langage, demande un apprentissage. Un apprentissage à la lecture d’image, qui rejoint notre habitude (largement inconsciente, elle aussi) de la lecture des signes que la vie en société nous envoie en permanence. Nous sommes toujours, pour partie, où que nous soyons, des spectateurs, à l’intérieur et en dehors des salles de cinéma. Mon livre s’efforce de réfléchir à cette situation qui ne cesse de m’étonner, et de m’émerveiller.

Olivier Maillart : Il n’est pas sûr que le cinéma soit en lui-même une énigme. Cependant, sa manière de nous restituer le monde est bien souvent susceptible de faire de ce dernier quelque chose d’énigmatique, affichant signes et symboles à déchiffrer. Le cinéma capte, enregistre et restitue (partiellement, mais d’une manière étonnamment convaincante pour nos sens) le monde, sous la forme d’une image animée, projetée sur une surface plane, qui mime la réalité. Cependant, ce que vous prenez pour quelque chose de « plat » et d’ »explicite » ne l’est à vos yeux que parce que vous avez appris à la lire, dès votre plus jeune âge, de manière largement inconsciente. Songez au héros des Carabiniers de Godard qui, devant l’image d’une femme prenant son bain, essayait de pénétrer l’écran pour l’y rejoindre ! Le cinéma, comme tout art et tout langage, demande un apprentissage. Un apprentissage à la lecture d’image, qui rejoint notre habitude (largement inconsciente, elle aussi) de la lecture des signes que la vie en société nous envoie en permanence. Nous sommes toujours, pour partie, où que nous soyons, des spectateurs, à l’intérieur et en dehors des salles de cinéma. Mon livre s’efforce de réfléchir à cette situation qui ne cesse de m’étonner, et de m’émerveiller.

« Le cinéma, comme tout art et tout langage, demande un apprentissage. »

Pourquoi faire de Fenêtre sur cour d’Alfred Hitchcock le « le film par excellence de l’homme qui regarde, du monde comme énigme », davantage que d’autres films où excelle la pulsion scopique, tels Psycho du même Hitchcock, Le Voyeur de Michael Powell ou Le Locataire de Roman Polanski ?

La différence entre Fenêtre sur cour et les autres films que vous mentionnez me semble assez facile à cerner : le personnage incarné par James Stewart, rivé à son fauteuil (il a la jambe dans le plâtre) à la suite d’un accident, est réduit à son seul regard. Il n’est plus qu’un regard, pourrait-on dire en forçant un peu le trait, ce qui n’est pas le cas des autres personnages que vous évoquez. Stewart doit déléguer en permanence, demander de l’aide pour la moindre action. C’est sa fiancée, jouée par Grace Kelly, qui pénétrera dans l’appartement du meurtrier à sa place. Et lorsqu’il sera menacé, c’est avec le flash de son appareil photo qu’il se défendra, après avoir passé toute la durée du film à s’identifier à ses jumelles. Il est, décidément, le meilleur « homme-regard » qu’on puisse imaginer.

15:26 Publié dans Cinéma | Tags : Énigmes cinéma, le comptoir, sylvain métafiot, olivier maillart, nous sommes toujours des spectateurs à l’intérieur et en dehors | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 27 mars 2019

Filiation de nuit et de sang : Ranpo Panorama de Suehiro Maruo

Article initialement publié sur Le Comptoir

Cela tombe sous le sens. Que le père du mouvement artistique Ero-guro, l’écrivain Edogawa Ranpo (1894-1965), soit l’influence principale du mangaka Suehiro Maruo, spécialisé lui aussi dans cette veine sombre et palpitante qu’est l’érotisme grotesque. De son vrai nom Taro Hirai, Ranpo publie sa première nouvelle, La Pièce de deux sen, en 1923, dans la revue Shinseinen. C’est avec les histoires du détective Kogorô Akechi et des nouvelles comme La Chaise humaine qu’il acquiert une notoriété et un succès grandissants. Maruo fut quant à lui très tôt fasciné par les revues Shônen King et Shônen Magazine au point de vouloir devenir dessinateur professionnel. Malgré le refus de Shônen Jump de l’accepter dans ses pages, il publie à 26 ans son premier album Le Monstre aux couleurs de la rose. Depuis, de mangas en illustrations sa renommée et son talent ont explosés, dépassant les frontières du Japon.

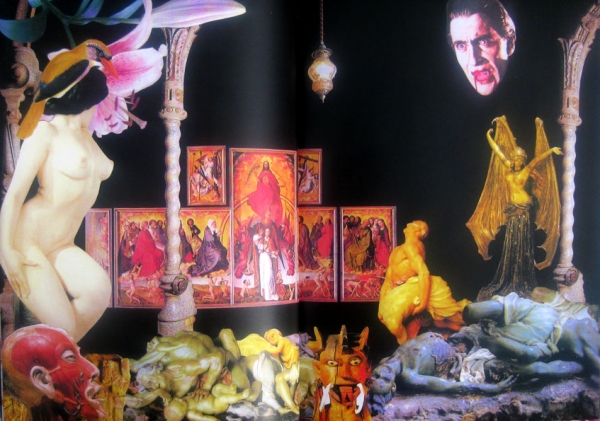

Maruo a toujours eu une prédilection pour les adaptations des récits de Ranpo (La Chenille, L’ïle panorama, deux récits datant de la fin des années 1920) faisant entrer le manga dans une nouvelle dimension, plus adulte, plus dérangeante. L’on découvre ainsi, dans ce bel ouvrage d’art édité au Lézard Noir, plus de cinquante œuvres en couleur parfois jamais publiée (affiches de théâtre, collages et peintures, publicités, couvertures de CD…) inspirées par l’univers du maître du roman de détectives japonais. À l’exception du court récit « La danse du nain » (adaptation inédite d’une histoire de 1926 inspiré par le Hop-Frogd’Edgar Allan Poe), le recueil est composé uniquement d’illustrations où l’on retrouve tous les thèmes de la poésie macabre qui traversent l’œuvre des deux artistes : violence funèbre, monstruosité des corps, perversions sexuelles, vampirisme, cannibalisme, terreurs nocturnes… Derrière le coup de crayon virtuose l’on perçoit ainsi clairement le filigrane du Marquis de Sade, Georges Bataille, Lewis Caroll, Van der Weyden, Bram Stoker et, évidemment, Edgar Poe, influence majeure entre toutes.

Sylvain Métafiot

11:54 Publié dans Littérature | Tags : filiation de nuit et de sang, ranpo panorama de suehiro maruo, le comptoir, manga, sylvain métafiot, ero-guro | Lien permanent | Commentaires (0)