« Porter le regard au-delà des limites | Page d'accueil | Les “techniciens” à l’assaut de la France »

vendredi, 30 juin 2017

Thomas Bourdier : « La vraie subversion des auteurs réside dans leurs paradoxes »

Article initialement publié sur Le Comptoir

En créant la maison d’édition RN, Thomas Bourdier souhaitait regrouper une pléiade d’écrivains, d’essayistes, de poètes et de philosophes hors normes trop vite enterrés par le conformisme littéraire. Un travail d’exhumation des grandes œuvres oubliées du XXe siècle, permettant de remettre en pleine lumière la puissance intemporelle d’écrits aussi remarquables que ceux de Simone Weil, Pierre Drieu la Rochelle, Bernard Charbonneau, Robert Musil, Oswald Spengler, Miguel Espinosa, Ludwig Klages ou Miguel de Unamuno.

Le Comptoir : Pourquoi monter une maison d’édition aujourd’hui alors que le secteur semble plutôt moribond ?

Thomas Bourdier : Je tiens à préciser que le critère qui a présidé à la création de RN n’était heureusement pas économique. C’était plus simplement la volonté forte d’éditer, publier et promouvoir des textes que nous aimons et des auteurs que nous admirons, comme c’est le cas, j’espère, pour tout éditeur qui se respecte. Et puis faire quelque chose qui a du sens, qui s’inscrive dans une filiation, qui n’est pas voué à disparaître en même temps que l’époque qui l’a vu naître… Soren Kierkegaard a dit qu’« on ne se lasse que du nouveau » ; un sentiment que nous partagions, en ces temps de publications hâtives et de changement perpétuel.

Thomas Bourdier : Je tiens à préciser que le critère qui a présidé à la création de RN n’était heureusement pas économique. C’était plus simplement la volonté forte d’éditer, publier et promouvoir des textes que nous aimons et des auteurs que nous admirons, comme c’est le cas, j’espère, pour tout éditeur qui se respecte. Et puis faire quelque chose qui a du sens, qui s’inscrive dans une filiation, qui n’est pas voué à disparaître en même temps que l’époque qui l’a vu naître… Soren Kierkegaard a dit qu’« on ne se lasse que du nouveau » ; un sentiment que nous partagions, en ces temps de publications hâtives et de changement perpétuel.

Concernant la santé économique du secteur, je ne pense pas que votre constat soit si fondé que ça : si l’on regarde attentivement le marché dans lequel nous nous insérons, plutôt haut-de-gamme, cela reste encourageant. Disons que ça fonctionne, assez pour tenter des choses à la fois folles et sensées. Il y a et aura toujours ce noyau de grands lecteurs auxquels nous nous adressons et auxquels s’adressent des maisons qui nous inspirent telles que Le bruit du temps d’Antoine Jaccottet, les Éditions de l’éclat de Michel Valensi, les Éditions Pierre-Guillaume de Roux, la collection de Jean-Claude Zylberstein aux Belles Lettres ou encore Allia, dont nous apprécions l’esprit entrepreneurial. Anatolia aussi, de Samuel Brussell, même si la collection n’existe plus. Si l’on ne croit pas à l’existence de ce noyau, alors on peut tourner la page de l’édition traditionnelle tout de suite…

Je crois qu’il y a surtout un renouvellement du paysage éditorial français qui est en cours, et que c’est le moment de se lancer, si l’on sait où l’on veut aller. Après la mort de grands éditeurs (Dimitrijevic, Maspéro, Pauvert, Bourgois, etc.), on a en effet assisté à une fin de cycle. Certaines maisons ont, je crois, eu du mal à gérer cette fin de cycle, à renouveler ou à mettre en valeur l’entièreté de leurs catalogues, presque trop riches, ce qui renforce d’ailleurs ma conviction qu’une maison d’édition, c’est avant tout une personnalité, plus qu’une entreprise. C’est la ligne éditoriale, l’énergie et la vision qui priment sur tout le reste. Il y a beaucoup à reprendre dans ce vivier de titres épuisés et à intégrer une ligne nouvelle où l’on trouve aussi de nombreux inédits, afin que et les uns et les autres se soutiennent et créent des constellations éditoriales originales. C’est dans ce cadre que nous souhaitons nous insérer, avec mon ami et associé William Allais. Je précise que notre envie est pré-macronienne et que nous savons que nous avons tout de même peu de chances de devenir milliardaires à travers RN…

Comment se compose votre équipe (traducteurs, préfaciers, maquettistes) ?

J’aime travailler sur le long terme avec des gens qui sont partie prenante du projet. Cela humanise et enrichit le travail. On prend donc le temps de sélectionner nos collaborateurs. Il y a des langues pour lesquelles nous n’avons pas encore trouvé de traducteurs, faute de “rencontre”. Et puisqu’on est jeunes, qu’on aimerait qu’on nous donne notre chance, on essaye de la donner à ceux qui sont dans le même cas, pour peu qu’ils aient bien sûr du talent. C’est comme ça que nous avons recruté notre graphiste et nos premiers traducteurs (Antonio Werli et Christophe Lucchese). Le choix des traducteurs est d’autant plus important que nous attendons aussi d’eux qu’ils soient de bons lecteurs. On compte en effet sur eux pour dénicher des textes précieux : Asklêpiós en est un bon exemple, qu’Antonio a défendu longtemps. Cela permet de travailler tous ensemble à un même projet, et pas de seulement “passer des commandes”, ce qui n’est pas très réjouissant. Mais en fonction, que les plus vieux se rassurent, on travaille aussi avec des personnes aguerries dont le talent et l’expertise ne sont plus à prouver, comme Julien Hervier ou Florence de Lussy, qui a coordonné les œuvres complètes de Simone Weil pour Gallimard.

Où trouvez-vous les textes inédits que vous publiez ? Quelle envie vous pousse dans telle ou telle direction ?

Quand j’ai terminé mes études de commerce, j’ai fait une année de “sacrifice” : je suis parti chez mes parents à la montagne et pendant un an j’ai comblé de nombreuses lacunes en histoire des idées et en littérature, en me forçant à aller voir dans les marges ou, au contraire, à lire des œuvres vers lesquelles je n’allais pas spontanément, afin de recevoir « la pierre qui vient d’une autre montagne », ainsi que le dit le proverbe chinois. Cela m’a permis d’établir une cartographie assez précise de l’histoire littéraire et philosophique du XXe siècle, des lacunes éditoriales et des œuvres tombées injustement dans l’oubli ou en désuétude. C’est comme ça que nous avons redécouvert Klages, précurseur de l’écologie européenne ou les grands essais d’Unamuno.

Quand j’ai terminé mes études de commerce, j’ai fait une année de “sacrifice” : je suis parti chez mes parents à la montagne et pendant un an j’ai comblé de nombreuses lacunes en histoire des idées et en littérature, en me forçant à aller voir dans les marges ou, au contraire, à lire des œuvres vers lesquelles je n’allais pas spontanément, afin de recevoir « la pierre qui vient d’une autre montagne », ainsi que le dit le proverbe chinois. Cela m’a permis d’établir une cartographie assez précise de l’histoire littéraire et philosophique du XXe siècle, des lacunes éditoriales et des œuvres tombées injustement dans l’oubli ou en désuétude. C’est comme ça que nous avons redécouvert Klages, précurseur de l’écologie européenne ou les grands essais d’Unamuno.

Ensuite, cela tient davantage eu un jeu de hasards, de rencontres, de propositions, comme celles de nos traducteurs que je viens d’évoquer. Ou sentimentales : si j’ai réédité L’homme et la technique de Spengler (en corrigeant la traduction très lacunaire de 1969), ce n’est pas parce que je serais fasciste ou fascisant, comme j’ai pu l’entendre, mais parce que c’est un livre que mon père avait acquis en prépa dans la vieille collection NRF Idées et qui avait traîné dans ma bibliothèque toute mon enfance ! J’aime aussi “perdre mon temps” pendant des heures, à vagabonder sur Internet, en différentes langues, à la découverte de noms d’auteurs ou d’œuvres exotiques, exhumer de vieux articles de presse, de vieilles notices encyclopédiques espagnoles ou italiennes… Je crois qu’Internet a rendu le travail de l’éditeur beaucoup plus facile. Et je crois beaucoup à ce terme à la mode de “sérendipité”, ou “don de faire des trouvailles” à travers l’ouverture au hasard, à l’inattendu. Il illustre beaucoup ma manière de procéder, qui m’apporte d’ailleurs beaucoup de joie.

À présent, nos projets sont fixés (ou presque) pour les deux prochaines années, les constellations littéraires se sont faites d’elles-mêmes et les idées se sont imposées naturellement.

Vous avez une préférence marquée pour les auteurs “inclassables”, votre catalogue en témoigne. Mais aucun auteur contemporain n’y figure. Pourquoi ce choix ?

C’est un trompe l’œil, car nous en aurons dès le printemps 2018 avec l’essayiste Byung-Chul Han, qui est, pour moi, le premier à parler philosophiquement des grands thèmes sociétaux du XXIe siècle. Et nous comptons bien continuer sur cette lancée. C’est prévu pour des auteurs allemands ou chinois inédits dont je tais pour l’instant les noms. Au-delà de ça, il y a tellement de grands textes du XXe siècle oubliés ou inconnus qui sont supérieurs à ce qui peut se “produire” aujourd’hui… Priorité aux aînés en somme (vous voyez que les plus vieux pouvaient se rassurer !).

C’est un trompe l’œil, car nous en aurons dès le printemps 2018 avec l’essayiste Byung-Chul Han, qui est, pour moi, le premier à parler philosophiquement des grands thèmes sociétaux du XXIe siècle. Et nous comptons bien continuer sur cette lancée. C’est prévu pour des auteurs allemands ou chinois inédits dont je tais pour l’instant les noms. Au-delà de ça, il y a tellement de grands textes du XXe siècle oubliés ou inconnus qui sont supérieurs à ce qui peut se “produire” aujourd’hui… Priorité aux aînés en somme (vous voyez que les plus vieux pouvaient se rassurer !).

Je pense aussi qu’il est plus facile dans un premier temps de construire une ligne éditoriale avec des auteurs éprouvés qu’on connaît. Cela permet de donner des repères au lecteur et d’obtenir sa confiance. C’est ensuite que l’on va chercher des contemporains qui s’inscrivent dans cette ligne-là et que l’on peut alors défendre efficacement. Et puis j’aime être à la croisée de thèmes contemporains et de façons de les traiter qui sont intemporelles. Avec La personne et le sacré de Simone Weil, par exemple, on est exactement dans cette optique. Ou le texte de Klages sur l’écologie. Et notre dernière parution, L’homme en son temps et en son lieu de Charbonneau. Ce dernier a souvent été laissé dans l’ombre de Jacques Ellul, alors que c’est injuste. Ce texte-là est inspiré, inspirant, original, il parle de l’ubiquité, de la fragmentation de l’espace et du temps, des aéroports et du monde globalisé avant la lettre (en 1960 !), dans la perspective de la liberté qui est le concept clé de Charbonneau, le tout dans un traitement très kierkegaardien… C’est un des plus beaux textes qu’il m’ait été donné de lire récemment.

Être éditeur c’est mener un combat spirituel ?

Peut-être… Mais je ne voudrais pas que ce “combat”, aussi noble soit-il, occulte le travail éditorial en lui-même. Je ne suis pas un grand partisan du militantisme, et encore moins dans mon travail. Les grands éditeurs savent mettre en avant leurs auteurs avant eux-mêmes ou leurs raisons. C’est dans cette lignée que nous espérons nous inscrire : les œuvres avant le ou leur contexte.

En revanche, il me semble qu’il y a un renouveau intellectuel au sein de notre génération qui est très intéressant. Les libraires, les professeurs, les journalistes, tout un ensemble de personnes surprises, tantôt émerveillées, tantôt méfiantes, le voient et le disent. J’aime l’état d’esprit de ces nouvelles revues qui se montent (Le Comptoir, Philitt, Limite…) et se rejoignent sur un certain esprit spirituel sans être forcément d’accord sur la forme, les constats et les influences. Il y a un amoindrissement du dogmatisme et des dichotomies pavloviennes qui est salutaire. J’espère qu’il va durer, même si le sceptique et le grand lecteur de l’Ecclésiaste que je suis n’en est pas certain.

L’aspect visuel de vos ouvrages est très soigné. Affirmer la matérialité du livre à l’époque du “tout numérique” est-elle une volonté de se démarquer ?

Si on monte une maison d’édition, il faut le faire en se servant de ce qui fait la spécificité du livre. Si les livres ne sont pas beaux ni agréables au toucher, pour moi cela n’en vaut pas la peine. Le livre est et doit rester un objet de désir. Je me suis beaucoup inspiré de la maison Le bruit du temps mais aussi de l’édition nord-italienne (comme vous le savez, on ne leur apprend pas grand-chose en termes de design et d’élégance). C’est une partie du travail éditorial qui me rebutait un peu au départ et qui, au final, m’a passionné. Prendre son temps pour choisir ses papiers, soigner la maquette, la typographie, etc. Il y a une attention particulière portée sur l’objet manufacturé, c’est vrai, et j’en suis fier. Cet aspect artisanal du métier d’éditeur, que je prenais pour un aspect secondaire, et en réalité primordial. J’y ai vraiment pris goût.

Si on monte une maison d’édition, il faut le faire en se servant de ce qui fait la spécificité du livre. Si les livres ne sont pas beaux ni agréables au toucher, pour moi cela n’en vaut pas la peine. Le livre est et doit rester un objet de désir. Je me suis beaucoup inspiré de la maison Le bruit du temps mais aussi de l’édition nord-italienne (comme vous le savez, on ne leur apprend pas grand-chose en termes de design et d’élégance). C’est une partie du travail éditorial qui me rebutait un peu au départ et qui, au final, m’a passionné. Prendre son temps pour choisir ses papiers, soigner la maquette, la typographie, etc. Il y a une attention particulière portée sur l’objet manufacturé, c’est vrai, et j’en suis fier. Cet aspect artisanal du métier d’éditeur, que je prenais pour un aspect secondaire, et en réalité primordial. J’y ai vraiment pris goût.

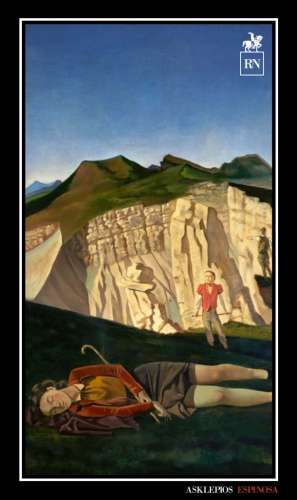

J’espère avoir réalisé des couvertures élégantes… C’est d’ailleurs la partie préférée de mon travail, celle que je ne délègue pas, c’est un petit plaisir que je me garde personnellement avec gourmandise ! Cela peut prendre des heures de travail pour trouver l’illustration juste et marquante. Je trouve d’ailleurs que ce travail est souvent bâclé, et c’est dommage car ce sont avant tout les textes qui en pâtissent. Sur la couverture de l’édition espagnole d’Asklêpiós, le dernier Grec, il y avait par exemple des statues grecques, ce que je trouvais un peu facile et même convenu. Cela ne disait rien de l’œuvre d’Espinosa, ne lui donnait aucun écho, ne la laissait nullement pressentir. Pour la nôtre je suis allé chercher un détail d’un tableau lumineux de Balthus, un peintre que j’adore, qui appartient au même siècle que l’écrivain et qui correspond totalement au thème et au ton de l’œuvre. Un tel travail participe à dépoussiérer les livres. Son fils, Juan, en était d’ailleurs, je crois, très heureux. Cela aussi me rend fier. Et c’est à Milan, en sortant du Musée du Novecento, que j’ai su que j’allais lancer la maison : j’avais fait faire des maquettes, je n’en étais pas satisfait, c’était tellement important pour moi que je doutais ; et puis je suis tombé sur les livres de la maison SE, qui étaient exactement ce que je voulais faire (je m’en suis d’ailleurs largement inspiré pour les nôtres) et je n’ai plus jamais douté. Je voulais créer un écrin sombre et des éléments chargés de couleurs qui donnent envie d’ouvrir la boîte. De ce point de vue, les libraires et les lecteurs ont, je crois, plutôt bien accueilli nos ouvrages.

Vous dites « notre métier n’est pas de lutter » mais il y a tout de même une certaine récurrence du combat contre l’idéologie du Progrès, notamment à travers les textes de Weil, Klages, Spengler et Charbonneau.

Je suis d’accord, mais c’est autant un constat qu’un fil rouge. Personnellement, je ne suis pas militant, la maison d’édition non plus. J’aime les textes de qualité, qu’ils soient sulfureux, provocateurs, ou à l’inverse totalement reconnus et acceptés ! Ni provocateur ni prudent : simplement esthète et admiratif. J’essaye donc de ne pas avoir de considérations politiques dans la constitution de la ligne, même si c’est vrai que je fais attention à l’équilibre. Que Nicolas Gomez Davila ne soit pas lu par un progressiste parce qu’il a donné à l’un de ses livres (et encore, je crois que ce n’est pas lui !) le titre Le réactionnaire authentique, que les chefs d’œuvres littéraires de Drieu ne soient pas lus à cause des dernières années de sa vie, ou que Michel Henry ne soit pas lu à droite parce qu’il s’est dit “marxien”, ça me désole ! Je veille donc à cet équilibre en me disant qu’il permettra peut-être à certains lecteurs de se laisser guider en toute confiance par RN et de se souvenir de ce qui est essentiel en littérature ou même en philosophie : la qualité, la singularité et l’originalité d’une œuvre.

De toute façon, les plus grands auteurs se laissent rarement cataloguer : où classer précisément sur l’échiquier politique Simone Weil, Jacques Ellul, George Orwell ou Pier Paolo Pasolini, pour ne parler que d’auteurs actuellement à la mode ? Désormais, tout le monde se réclame d’eux, entraînant des guerres de récupération et de chapelle, qui nuisent à la vérité de leurs œuvres, dont la richesse est bien plus grande que les polémiques actuelles.

Je suis de l’école de Musil et de Kundera et j’accorde beaucoup d’importance aux paradoxes. C’est ce qui, pour moi, rend un auteur humain, davantage que la construction de grands systèmes. Un auteur qui ose mettre en avant les paradoxes de sa pensée (sans raconter n’importe quoi, évidemment), n’est pas inconséquent, mais véritable. Et c’est d’ailleurs souvent dans ces moments-là, lorsque les écrivains sont les plus libres car dans la primeur de la vie, non encore souillés par les appellations abusives, que réside la subversion toujours renouvelée des meilleurs d’entre eux.

Quels sont les auteurs qui vont ont nourri personnellement ?

Mon premier grand auteur c’est Milan Kundera. La vision kundérienne de l’art du roman, qui permet d’étudier la condition humaine de façon non dogmatique, assez ludique, voire ironique, sans écarter la poésie ni la mélancolie, m’a transformé. Le roman est pour moi le genre le plus malléable, le plus original, le plus libre, celui où l’on respire le mieux. Une rencontre à la fin de mon lycée, d’autant plus importante que j’étais lyrique, profondément kierkegaardien, dans le tragique, comme on l’est à dix-huit ans. Kundera était comme un vieux maître malicieux qui passait son temps à se moquer de moi. C’était inconfortable mais j’entrevoyais bien en quoi il avait raison et cela m’a beaucoup aidé à grandir et à me construire. Et puis à travers lui, j’ai découvert Fellini, Musil, Malaparte, la musique de Janáček, et j’en passe…

Vient ensuite Pasolini. J’ai découvert ce dernier avant qu’il ne devienne à la mode et j’ai d’ailleurs l’impression qu’on en fait un peu trop autour de lui aujourd’hui. On en fait un grand intellectuel ; certes, mais Pasolini, avant d’être un intellectuel, ou même un cinéaste, c’est avant tout un grand poète, pour moi le plus grand du XXe siècle. Je l’ai découvert à vingt ans au retour de six mois à Singapour où j’avais travaillé pour les Affaires étrangères. Des mois éprouvants, dans la ville la plus globalisée du monde, une utopie réalisée, une île de quarante kilomètres sur vingt où l’on ne rentre qu’en apposant son empreinte digitale sur un lecteur biométrique qui s’empresse de nous dire « Welcome home, Thomas ! », un cauchemar. Découvrir Pasolini à ce moment-là fut un choc et un salut. La beauté, la profondeur, le génie de ses poèmes, notamment les premiers et les derniers. Et la poésie de Pétrole, son grand roman posthume, est incroyablement brute.

J’aime également me nourrir d’autres arts : le cinéma d’Andreï Tarkovski, celui de Sergueï Paradjanov, Béla Tarr, Manoel de Oliveira ou Federico Fellini, pour son exubérance. Ce dernier a tout traité de la fin du modernisme européen. Son dernier film, La voix de la lune, mal compris à sa sortie, est tellement triste qu’il en est burlesque, ou l’inverse, on ne sait plus trop. À la fin, il y a une scène qui me donne à chaque fois les larmes aux yeux : dans un hangar où se déroule une rave party, deux petits vieux se mettent à danser une valse ; la foule les regarde en silence ; la danse se termine, la foule les applaudit chaleureusement deux secondes et puis dans le même mouvement les engloutit, avant de se remettre à danser sur de l’électro, comme si de rien n’était… Ce n’est pas du rejet ou de l’hostilité, mais le zapping moderne, la seconde de gloire oublieuse et la disparition silencieuse de tout un monde. C’est l’une des plus belles scènes de l’histoire du cinéma. J’adorerais éditer des films, mais bon, c’est un autre métier.

Pouvez-vous nous parler plus en détails d’Asklêpiós, le dernier Grec de Miguel Espinosa, auteur quasiment inconnu en France ?

Quand je me suis lancé dans l’édition c’était pour faire des découvertes majeures de ce genre. En Espagne, Espinosa est très connu et apprécié des fins lettrés. Il est considéré par ses pairs (Fernando Arrabal, Camilo José Cela) comme l’un des plus grands auteurs du XXesiècle espagnol. Mais son écriture est difficile et l’a empêché de passer la barre de la lecture et l’approbation populaires. Il est vrai qu’il n’a pas fait grand-chose pour y remédier : il est resté en marge de la vie intellectuelle de l’Espagne franquiste, sur laquelle il a d’ailleurs allègrement et subtilement ironisé dans sa littérature. Il est mort “jeune”, à cinquante ans dans sa Murcie natale. Son chef d’œuvre, que l’on éditera dans deux ou trois ans avec Antonio, est une uchronie à la Jonathan Swift se déroulant dans un temps lointain et constitue autant une critique du régime de Franco que de notre société actuelle festive (dans ce récit, le gouvernement se nomme le gouvernement du bonheur). C’est un livre sans équivalent, je crois, et je pèse mes mots, dans la littérature mondiale.

Quand je me suis lancé dans l’édition c’était pour faire des découvertes majeures de ce genre. En Espagne, Espinosa est très connu et apprécié des fins lettrés. Il est considéré par ses pairs (Fernando Arrabal, Camilo José Cela) comme l’un des plus grands auteurs du XXesiècle espagnol. Mais son écriture est difficile et l’a empêché de passer la barre de la lecture et l’approbation populaires. Il est vrai qu’il n’a pas fait grand-chose pour y remédier : il est resté en marge de la vie intellectuelle de l’Espagne franquiste, sur laquelle il a d’ailleurs allègrement et subtilement ironisé dans sa littérature. Il est mort “jeune”, à cinquante ans dans sa Murcie natale. Son chef d’œuvre, que l’on éditera dans deux ou trois ans avec Antonio, est une uchronie à la Jonathan Swift se déroulant dans un temps lointain et constitue autant une critique du régime de Franco que de notre société actuelle festive (dans ce récit, le gouvernement se nomme le gouvernement du bonheur). C’est un livre sans équivalent, je crois, et je pèse mes mots, dans la littérature mondiale.

Asklêpiós a été publié de manière posthume et marque l’entrée d’Espinosa dans la littérature, qui s’était auparavant plutôt fait connaître comme essayiste (il avait notamment écrit de profonds articles sur l’Amérique du Nord dans la Revista de Occidente, la prestigieuse revue culturelle fondée par José Ortega y Gasset en 1923). Espinosa reste quand même un écrivain qui penche vers la philosophie, tant dans ses thèmes que dans son style. Asklêpiós me fait beaucoup penser à Simone Weil dans la rigidité lumineuse de l’écriture. C’est le seul auteur chez qui je retrouve cette rigueur et cette clarté.

Asklêpiós est le récit philosophique d’un Grec de l’Antiquité né au XXe siècle et qui essaye de vivre dans un monde qui n’est pas fait pour lui. On y trouve de la poésie, de la politique, de la philosophie, et une parenté assumée avec l’Hypérion d’Hölderlin ou encore Ainsi parlait Zarathoustra de Nietzsche, pour le ton déclamatoire pétri de spiritualité. Il y a un côté “prophète” dans ce livre, bien qu’il ne se projette pas vers l’avenir mais en direction du passé. Je ne crois pas qu’on sorte réellement indemne d’une telle lecture. C’est en tout cas une expérience de lecture unique.

Quels sont les parutions et les projets à venir ?

Cette année, deux parutions sont prévues. L’une compte beaucoup pour nous, avec William ; c’est le dernier grand inédit de Simon Leys, The View from the Bridge, un cycle de conférences prononcé en 1993 à la radio publique australienne et que les anglo-saxons considèrent comme un texte majeur, sur l’université, la contemplation, la littérature et les livres. On est allé le récupérer en Australie, dont William est originaire. Le texte était en anglais, je suppose que c’est la raison pour laquelle les éditeurs, qui se sont pourtant tous battus pour du Simon Leys ces dernières années, sont passés à côté, je ne sais pas… L’autre parution, c’est un roman satirique proposé par Christophe Lucchese, qui en assure la traduction, hilarant, d’un compagnon de route de Marx, un classique oublié de la littérature allemande : Georg Weerth. Les aventures de son fameux Schenapahnski sont dans la lignée de Simplicissimus, ou en amont du Brave soldat Chvéïk de Hašek ; c’est délicieux, très drôle, sans être majeur. Et l’année prochaine, Byung-Chul Han, un essai de Charbonneau sur Teilhard et le transhumanisme, des inédits de Pasolini et de son cousin Nico Naldini, le deuxième roman (inédit) d’Espinosa, le classique espagnol Niebla d’Unamuno dans une nouvelle traduction, et, si tout va bien, Nicolas Gomez Davila, Milos Crnjanski, et une petite réédition de Joseph Roth… Et plus tard, je l’espère, on compte se pencher sur des inédits de Mario Praz, Sabato, Mishima ou même des peintres contemporains chinois… Mais cela va demander du travail !

Sylvain Métafiot

Nos Desserts :

- Au Comptoir nous nous étions également entretenu avec Fabien Thévenot, fondateur de la maison d’édition Le Feu Sacré

- Nous vous avions également proposé une semaine de publications en l’honneur de Pasolini à l’occasion des quarante ans de sa mort

- Vous pouvez retrouver les éditions RN via leur site web ou leur page Facebook

- Écoutez la recension d’Asklêpiós par Nikola Delescluse dans l’émission Paludes de Radio Campus Lille

- Visionnez, en italien, La Voce della Luna de Fellini

- Écoutez le poème de Pasolini dédié à Marilyn Monroe

11:12 Publié dans Littérature | Tags : thomas bourdier, rn editions, sylvain métafiot, littérature, simone weil, pierre drieu la rochelle, bernard charbonneau, robert musil, oswald spengler, miguel espinosa, ludwig klages, miguel de unamuno, le comptoir, la vraie subversion des auteurs réside dans leurs paradoxes | Lien permanent | Commentaires (0)

Écrire un commentaire