« Que peut la littérature ? | Page d'accueil | Un humain presque parfait »

mercredi, 06 juin 2012

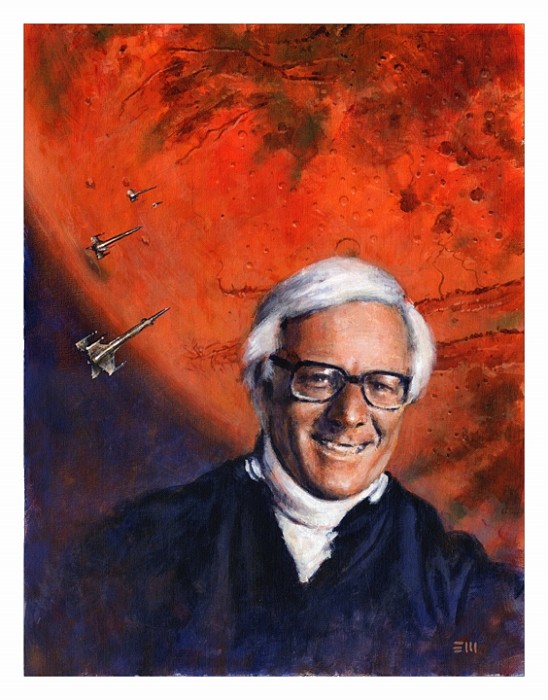

Le poète qui venait de Mars

Ray Bradbury est mort mardi 5 juin dans sa résidence de Los Angeles. L'écrivain américain était un amoureux des bibliothèques au point qu'elles étaient, pour lui, le meilleur lieu pour apprendre, davantage que l’université qui, selon lui, « n'est pas une bonne expérience ».

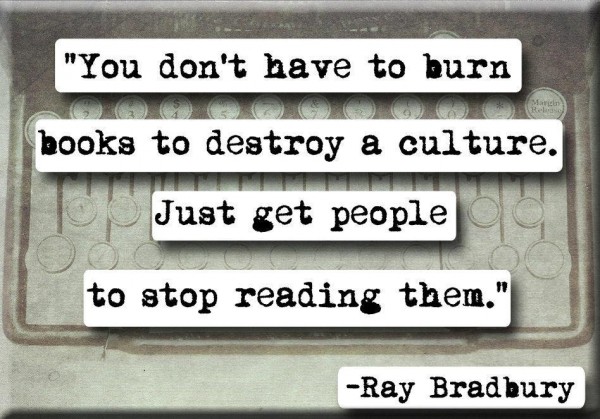

De fait, Bradbury défendait les bibliothèques et l'accès gratuit à la culture, mais « Internet, n'est qu'une grande distraction ». Récemment contacté par Yahoo! qui, voilà deux mois, souhaitait mettre en ligne un de ses livres : « Vous savez ce que je leur ai dit ? “Allez au diable. Allez au diable, vous, et votre maudit Internet“ ». Parallèlement, les ebooks sont, pour l'auteur de Farenheit 451, « dénué de sens, ce n'est pas vrai. C'est dans l'air, quelque part ». Pour lui, le seul endroit magique était la bibliothèque publique de Los Angeles dans laquelle il se rendait régulièrement.

Difficile, au-delà du génie littéraire, ne pas avoir une quelconque sympathie pour cet indécrottable conservateur technophobe capable de nous faire voyager aux confins de l’espace dans ses incroyables romans.

Bradbury, réinventeur de la poésie imaginaire ?

Mais Bradbury jouissait-il d’une aussi bonne réputation il y a cinquante ans, et notamment en France ? Pour la plupart des intellectuels français des années 1950, la science-fiction, ou tout du moins les œuvres de leurs ambassadeurs les plus créatifs, comme Ray Bradbury, constitue bel et bien un renouveau dans le champ littéraire et plus particulièrement dans l’univers de la poésie fantastique et onirique.

Ray Bradbury n’est pas tant considéré comme un auteur de science-fiction que comme un grand écrivain poétique d’anticipation selon Michel Deutsch dans un article entièrement dédié au père des Chroniques martiennes dans le numéro 122 (juillet 1957) de la revue Critique.

Deutsch rassemble sous l’expression « littérature d’hypothèse » les deux genres qui lui sont propres : la science-fiction et l’anticipation. Autant le regard qu’il porte sur la science-fiction est plutôt méprisant, autant celui qu’il porte sur les romans d’anticipation est emprunt d’admiration. Pour lui, la science-fiction est la simple « transposition du feuilleton de cape et d’épée destinée à la consommation exclusive d’un public enfantin. […] Un négligeable sous-produit littéraire, […] une aberration » [qui se complait facilement dans] « l’étalage de scientisme élémentaire et de pseudo-rationalisme. » Une lourdeur narrative qu’évite magistralement Bradbury puisque celui-ci « n’est aucunement un auteur de “science-fiction“ » mais, paradoxalement, un auteur majeur de la littérature d’hypothèse. Cette contradiction apparente s’explique par l’affirmation que Bradbury explore le futur en articulant le rêve et l’hypothèse, en l’éprouvant « comme dimension fantastique, comme forme poétique ouverte », permettant, par là-même, d’acquérir une densité et une transparence d’une richesse inédite.

Si cette dimension fantastique se manifeste classiquement dans les premiers écrits de Bradbury (The October Country, Les Pommes d’Or, Pog-Horn), elle ne disparait pas pour autant lors de sa découverte de l’anticipation et devient un socle sur lequel il construit et agrandit son univers merveilleux et irréel. S’il reprend un thème classique de l’anticipation dans Fahrenheit 451 (la chasse à la culture) c’est pour le traiter sur le mode d’un surréalisme onirique. Ou plutôt d’un « parasurréalisme » selon Deutsch, un « surréalisme innocent », qui ne se résume pas à une simple technique d’écriture mais constitue « l’expression nécessaire et naturelle d’une certaine conception du fantastique ».

S’ensuit une apologie de la charge poétique qui imprègne les objets dans l’œuvre de Bradbury, leur conférant une dimension onirique tutoyant le sublime : « les fruits d’or poussent aux murs de cristal, les demeures pivotent comme des tournesols, […] les livres chantent sous la main qui les effleure, […] on sillonne la nappe vitrifiée des mers de sable que le vent pousse comme autant de fumées de cobalt » Le génie poétique de Bradbury atteint son sommet avec les Chroniques martiennes. Il compare Bradbury à Raymond Roussel[1] pour la beauté de ses descriptions surréalistes. Ce qui compte pour Bradbury n’est pas l’exactitude des théories scientifiques, la logique pure, ni la rigueur des procédés techniques (ce « vérisme dérisoire » selon Deutsch) mais la beauté : « la cosmographie de l’auteur est une architecture délirante, totalement indifférente aux principes directeurs de la mécanique céleste ». L’objet est détourné de sa fin première pour accéder à une immatérialité esthétique. Ainsi, une fusée ne sert pas à transporter « trivialement » des individus mais est une ode au rêve : « Elle venait des étoiles et des vertiges noirs… elle recélait du feu dans ses entrailles et des hommes dans ses cellules métalliques. Elle laissait derrière elle un sillage ardent, net et silencieux. »

Mais qu’on ne s’y trompe pas : ce poète qu’est Bradbury ne fait qu’exprimer l’horreur de la technique moderne qui menace de recouvrir toute la culture classique et humaniste de sa vulgarité mécanique. Il craint pour la survie de la dignité de l’homme et pousse, en conséquence, un cri d’alarme. Stephen Spriel relève, à ce propos, dans le numéro 202 (mai 1953) de la revue Esprit, que « le plus “littéraire“ de ces auteurs [de science-fiction], le brillant Ray Bradbury […], déteste ces machines dont ses oeuvres fourmillent. Personnellement, il ne veut ni auto, ni télévision. C’est en 50 seulement qu’il s’est résigné à avoir la radio et… le téléphone ! ». C’est pourtant là, selon Michel Deutsch, que réside la faiblesse de l’auteur lorsque le poète surréaliste laisse place au fabuliste politique. Lorsque l’espérance magnifique portée par le premier cède le pas au « manichéisme grossier et aux symboles artificiels » utilisés par le second. Deutsch n’accepte pas que le roman d’anticipation puisse servir à des fins moralisatrices, en se détournant de l’onirisme à l’état pur. Selon lui, Bradbury est encore trop hanté par de grandes figures tutélaires de l’utopie telles que Thomas Moore, Tommaso Campanella, Voltaire ou Jonathan Swift. Ceci dit, Bradbury s’inspire également d’auteurs comme Edgar Allan Poe, Howard Phillips Lovecraft, Lewis Caroll, Ambrose Bierce, conférant au « fantastique une dimension nouvelle » et inscrivant la science-fiction dans un processus de création poétique.

Dès les années 1950 Ray Bradbury exprime déjà ses craintes quant à l’avenir de l’humanité et expose la problématique du rapport de l’homme à la machine à travers son travail d’écrivain de science-fiction. Il affirme que l’homme est responsable du futur de l’humanité par les actions qu’il mène aujourd’hui. Il ne se considère pas comme un moraliste mais comme un conteur d’histoire, même si toutes les histoires possèdent une certaine morale. Celle sur la responsabilité de l’homme, qui obsède Bradbury, est de plus en plus prégnante depuis l’avènement de la technique moderne. Face à l’Homme apparait la Machine, qui lui conteste sa domination planétaire. La science-fiction a ainsi pour but d’interroger le rapport que l’homme entretient à la machine et les conséquences qu’une telle relation peut entraîner : soit la destruction du monde existant, soit la construction d’un monde meilleur. Dans le climat pessimiste qui prévaut au sein des auteurs de contre-utopie, la première possibilité est généralement celle qui les fascine le plus, autant qu’elle les effraie. Pour Bradbury « Cette possibilité [lui] fait très peur ». Nous ne savons pas faire face à cette nouvelle déferlante scientifique et nous nous comportons comme des enfants avec de nouveaux jouets.

C’est dans son roman contre-utopique le plus célèbre, Fahrenheit 451, qui connaît un grand succès lors de sa publication en 1953, que Bradbury exprime ses craintes les plus immédiates quant au devenir des sociétés humaines.

Fahrenheit 451 ou le refus de l’anéantissement

Avec Fahrenheit 451 (la « température à laquelle un livre s’enflamme et se consume ») Ray Bradbury décrit une société aseptisée, totalement décervelée, uniforme, où l’action des forces de l’ordre s’exprime dans un permanent autodafé, véritable allégorie du nazisme. Dans une inversion totale des rôles, les « pompiers » n’ont effectivement plus pour tâche d’éteindre les incendies mais de brûler les maisons qui conservent des livres de littérature ou de philosophie. Cette folie incendiaire ne provient pas d’un ordre gouvernemental mais résulte de l’évolution de la société tournée vers la réalisation du bonheur collectif, immédiat et inconscient. La seule chance réside dans le travail prométhéen d’un pompier qui, intrigué par ces livres qu’il doit anéantir se met à les lire, et par son effort de mémoire, tente d’éviter cette terrifiante politique de la table rase culturelle. Traqué comme n’importe quel dissident il s’enfuit et rejoint la communauté des « hommes-livres », réfractaires réfugiés souvent hors les villes – à la manière des « sauvages » de Huxley ou des « Méphis » de Zamiatine – et dont la mémoire garantit la survie de la culture. C’est un combat « conservateur » contre la censure aveugle qui s’engage alors. La mémoire, la résistance passive permettent de conserver les traces du passé, de refuser le présent qui les détruit et de préserver les chances d’un futur plus souriant.

Cette histoire invite à faire le parallèle avec tous ces dissidents soviétiques qui passaient une grande partie de leur temps à se remémorer des poèmes, à réécrire des œuvres dans de fragiles éditions du samizdat[2], pour les mêmes raisons que les héros du livre.

Fahrenheit 451 exprime la réaction de son auteur face au mépris de la littérature et de la culture, favorisé par la montée des mass media et de la consommation grégaire. Pour Bradbury l’humanisme peut renaître par le biais de la transmission orale des récits et des contes fondateurs de la civilisation occidentale.

- La même vidéo avec des sous-titres en anglais

- Ray Bradbury, mage, par Gérard Klein, Fiction 33 (août 1956)

- Ray Bradbury, le pessimiste enchanté, par Jérôme Leroy, Causeur (9 juin 2012)

- Dossier Slate : le créateur de mythes, le ciné-visionnaire, la colonisation de Mars...

- Site officiel de Ray Bradbury

- Un hommage musical... particulier.

Sylvain Métafiot

[1] Écrivain français dont l’œuvre narrative, saluée par les surréalistes pour l’exubérance de ses fantasmes et par les adeptes du « nouveau roman » pour sa combinatoire formelle, constitue une exploration systématique du mécanisme de la création littéraire

[2] L’« auto-édition » en russe (par opposition au Gosizdat, les « éditions d’État » officielles) est un système clandestin de circulation d’écrits dissidents dans le régime soviétique et dans les pays du bloc de l’Est.

Article également disponible sur Forum de Lyon et le Gazettarium

22:33 Publié dans Actualité | Tags : le poète qui venait de mars, ray bradbury, mort, science-fiction, fahrenheit 451, chroniques martiennes, écrivain américain, poète, contre-utopie, imaginaire, critique, michel deutsch, sylvain métafiot | Lien permanent | Commentaires (5)

Commentaires

Très bel article pour un très bon auteur. Je vais de ce pas acheter les livres qui me manquaient.

Écrit par : Guillaume | mercredi, 06 juin 2012

Merci Guillaume.

Oui, Bradbury est un grand conteur et, connaissant principalement Fahrenheit 451, il me tarde de lire les Chroniques martiennes et ses autres oeuvres.

Écrit par : Sylvain | mercredi, 06 juin 2012

Wahou quel hommage ! j'en resterai presque sans voix !

Merci mon bon Sylvain pour cet article qui force le respect à la fois pour son auteur mais aussi et surtout pour ce poète incroyable qu'était Ray Bradbury...

Écrit par : Didier | jeudi, 07 juin 2012

Je viens de lire l'article et quel beau souvenir j'ai de Fahreinheit 451, très beau livre et très bon film que j'ai vu en Andalousie, en anglais sous-titré en espagnol.

Et oui la littérature et la culture n'ont pas de frontières..

Écrit par : Leïla | jeudi, 07 juin 2012

En effet ma belle et heureusement :) ! Un bisou depuis Lima :p !

Écrit par : Didier | mercredi, 13 juin 2012

Les commentaires sont fermés.