dimanche, 28 décembre 2008

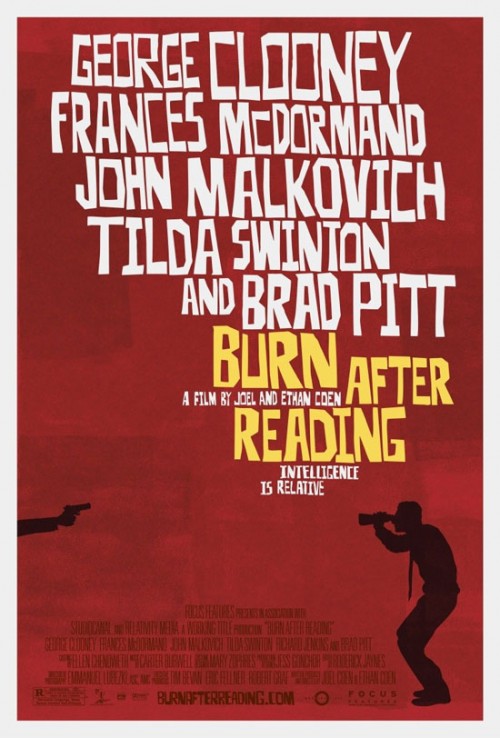

Au feu les tarés !

Cela pourrait être le cri du patron de la CIA, passablement effondré que « l’intelligence » américaine se réduise à peau de chagrin.

Burn After Reading ? Un concentré d’abrutis finis tous plus en-dessous du dessous que le voisin. De l’ancien espion de la CIA, alcoolique et éructant des sublimes « fuck » toutes les trente secondes ; au prof de gym neu-neu, les écouteurs greffés aux oreilles, une paille greffé à la bouche et une coupe de cheveux (mon Dieu quelle coupe ! 80’ forever) greffé à la tête ; en passant par un agent obsédé sensiblement parano, le dernier film des frères Coen nous livre, sur un plateau marshmallow, un ramassis de ratés attachant et drolissimes à souhait.

Pas sûr, cependant, que cela en fasse un grand film…

19:46 Publié dans Cinéma | Tags : burn after reading, cinéma, frères coen, cloney, brad pitt, no country for oldman, au feu les tarés, film, sylvain métafiot, critique | Lien permanent | Commentaires (1)

dimanche, 14 décembre 2008

Mesrine, une légende autoproclamée

Jacques Mesrine appartient à l’imaginaire français, celui de la France de la guerre d’Algérie et de Valéry Giscard d’Estaing, des quartiers de haute sécurité (les fameux QHS), du grand banditisme et de la Gauche révolutionnaire. Alors, comment le réalisateur Jean-François Richet (Ma 6-t va crack-er et le remake du film de John Carpenter Assaut sur le central 13, c’est lui) et l’acteur Vincent Cassel ont-ils retranscrits la vie de cet homme ? Icône de la rébellion, beauf provocateur, gangster assassin, Robin des bois, pourfendeur du système étatique ? Richet filme le célèbre gangster français « tel qu’il était et non tel que j’aurais aimé qu’il soit » selon ses dires. Le film retrace 20 ans de sa vie en deux parties (L’Instinct de mort et L’Ennemi public n°1).

A l’heure des biopics (la retranscription cinématographique de la vie d’une « personne d’exception »), Richet à su se démarquer remarquablement de la masse (Coluche, Sagan, etc.) en décrivant un homme toujours situé en marge des corps constitués, qu’il s’agisse de la société, qu’il ne cesse de brocarder en paroles et en actes, des groupuscules révolutionnaires (dont il n’épousera jamais les idéaux, même si, avant son assassinat, il projetait de rencontrer les Brigades rouges) ou du milieu, dont il se tiendra constamment à l’écart. Selon Richet, « Mesrine est un homme qui s’est construit dans la négation ».

Les évènements (braquages, enlèvements – dont un propice à une bonne séquence de rigolade, arrestations, séjours en prison, etc.) s’enchaînent au pas de charge, épousant l’instinct sûr et mortifère de son personnage. Richet s’en tient strictement aux faits avérés et à l’autobiographie romancée (L’instinct de mort, 1977), écrite par Mesrine lui-même dans sa cellule de la prison de la Santé, quelques jours avant son procès. Richet à l’intelligence de ne pas politiser son sujet : égoïste, réfractaire à toute forme d’autorité et de responsabilité (la famille, lieu étouffoir), Mesrine, en convertissant l’argent volé en bijoux et aux autres grosses cylindrées, ne s’attaque pas au capitalisme, mais le flatte, comme lui fait justement remarquer Charlie Bauer, un activiste d’extrême gauche avec lequel il fricotera à la fin des années 1970. Comme le remarque Jean-Baptiste Thoret : « Le réalisateur maintient toujours un écart entre son « héros » et ces luttes armées qui constituent le bruit de fond des années 1970 (on entend partout le coup d’Etat de Pinochet, l’assassinat d’Aldo Moro, les violences de la bande à Baader, etc.). »

A propos du style, le réalisateur explique : « Dans L’Ennemi public n°1, Vincent Cassel pèse 20 kg de plus. Ce n’est plus le même corps, les mêmes mouvements, le même coffre. L’Instinct de mort est un film de stratégie et de facture très classique, de la famille des films de Melville, celui du Cercle rouge. L’Ennemi public n°1 possède une structure anarchisante, presque expérimentale, qui colle alors à ce que devient Mesrine. Comme modèle, j’avais en tête le souvenir, flou mais persistant, du French Connection de Friedkin. »

La ressemblance de l’acteur avec le bandit est en effet saisissante. Cela fait penser, toutes proportions gardées, à Robert De Niro incarnant Jake La Motta dans le chef d’œuvre Raging Bull. Mais, la comparaison s’arrête au plan physique : Cassel n’est pas De Niro, Richet n’est pas Scorsese.

Jean-François Richet reste toujours au plus près d’un personnage déterminé et naïf, courageux et parfois ridicule, tragique et très consciencieux qui ne sera jamais tenté par devenir « le chef » ou le représentant de la lutte gauchiste de l’époque. Pas le moindre plan d’un citoyen lambda venant dire à la caméra sa solidarité avec Mesrine. L’homme ne représente personne d’autres que lui-même (à l’exception des QHS, qui le révulsent, seul son destin le préoccupe), parti pris qui protège le film du risque de l’édification et de la glorification.

« N’ayant pas de fascination particulière pour le personnage, je me suis attaché à l’être humain, ni plus ni moins », avoue Richet, ajoutant « J’ai tenu à montrer qu’il n’y a pas de héros dans le gangstérisme ». Mesrine ? Un beauf avec un flingue qui écrit sa propre légende (dans son bouquin il revendique 39 meurtres, ce qui est faux pour 37 d’entre eux) ; qui ne doit, cependant, pas vous empêcher de le découvrir sur grand écran.

Sylvain Métafiot

02:02 Publié dans Cinéma | Tags : jacques mesrine, mesrine, cinema, richet, cassel, thoret, charlie hebdo, sylvain métafiot, beauf, flingue, violence, france, critique, pinochet, coup d'état, l'instinct de mort, ennemi public n1, braquages, biopics, coluche, sagan | Lien permanent | Commentaires (2)

dimanche, 30 novembre 2008

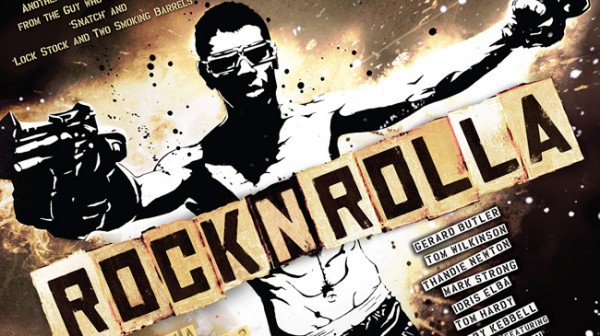

A Rock’n’roll movie, baby !

Le titre est plus qu’explicite : le film concerné n’est autre que Rockn’rolla, le dernier film de Guy Ritchie. Rappel des faits, ce petit prodige est le réalisateur du génialissime Arnaques, crimes et botanique et du Tarantinesque (ou Tarantinien, à chacun son néologisme) Snatch. Il compte également de belles daubes dans son tableau de chasse, dont le remake d'une comédie italienne des années 70 qui porte bien son nom (A la dérive) et Revolver, intéressant sur le papier, avec de bonnes séquences de guns-fights mais totalement démesurés dans sa trame au point que le film échappe au réalisateur de façon pitoyable. Mais revenons à notre sujet : le bien nommé Rockn’rolla.

Synopsis : Caïd londonien, Lenny (Tom Wilkinson ) travaille à l'ancienne. Ce qui ne l'empêche pas de savoir à qui graisser la patte et de pouvoir faire pression sur n'importe quel ministre, promoteur immobilier ou malfrat en vue. D'un simple coup de fil, Lenny est capable de soulever des montagnes. Mais comme le lui dit Archy (Mark Strong), son fidèle lieutenant, Londres est en train de changer : les mafieux des pays de l'Est, comme les petits voyous, cherchent tous à bouleverser les règles du milieu : Uri Omovich (Karel Roden, le Raspoutine du premier Hellboy), milliardaire russe veut conquérir la capitale. Désormais, c'est toute la pègre londonienne, des gros bonnets aux petits poissons, qui tente de se remplir les poches en se disputant le coup du siècle. De leur coté, Cookie (Matt King ), One Two (Gerard Butler, le roi Leonidas de 300), Mumbles (Idris Elba) et Handsome Bob (Tom Hardy) sont des petits truands qui se font appeler « La horde sauvage », ils pensent se recycler également dans le secteur de l'immobilier et abandonner les petits trafics minables. Tous ces individus louches vont voir leurs destins basculer à cause d'un seul homme, le rockeur toxicomane Johnny Quid (Toby Kebbell ) qui tombe raide dingue d'un simple tableau, le seul problème étant que ce tableau appartient à Uri Omovich...

Cliquez ici pour lire la suite de l'article : la bande annonce et ce qu'on en a pensé !

07:00 Publié dans Cinéma | Tags : rocknrolla, guy ritchie, gerard butler, tom wilkinson, mark strong, délirant, énorme, sylvain métafiot, film, cinéma, critique, voix off, the subways, cali, hellboy, 300, tom hardy | Lien permanent | Commentaires (1)

lundi, 13 octobre 2008

Mélancolie New-Yorkaise

C’est de cette façon que l’on pourrait traduire The Wackness, le deuxième film indépendant de l’américain Jonathan Levine (après All The Boys Love Mandy Lane) et récompensé par le prix du public au festival de Sundance.

Encore un film de gosse mal dans sa peau qui tente de s’en sortir ? C’est le postulat de départ en effet mais ici le ton ne tourne pas au misérabilisme névrotique ou à la comédie débile. Scotchés aux baskets du « héros », Luke Shapiro (Josh Peck), nous allons suivre sa rencontre avec le Dr Jeffrey Squires (Ben Kingsley excellent). Le 1er est un jeune dealer d’herbe fraîchement diplômé du lycée, en proie à une douce tristesse : uniquement vu comme le fournisseur officiel d’herbe pour les fêtes étudiantes, il se sent seul. Il n’a jamais vraiment eu d’expérience sexuelle concluante. Ses parents sont en perpétuel conflit, et risquent de se faire expulser de leur appartement New-Yorkais. Le 2nd est un psy qui monnaye ses séances contre quelques grammes de marijuana. Son couple bat de l’aile (Famke Janssen en épouse froide comme son carrelage) et sa cinquantaine n’est pas tout à fait rugissante. Ces deux paumés vont se lier d’amitié, mais le béguin de Luke pour la belle fille du docteur Squires, la pétillante Stéphanie, risque d’égratigner leur complicité naissante…

Une des idées de génie est que le film est une anté-fiction, c’est-à-dire que le cadre spatio-temporel se trouve être le New-York 1994, lorsque Rudolph Giuliani, récemment élu, décide de nettoyer la ville (au karcher ?) en déclarant la guerre au bruit, à l’alcool, aux tags, aux SDF. Ce n’est pas une « histoire vraie » ou un film post 11 septembre mais bel et bien une plongée dans les années 90 à l’époque des walkmans, des téléphones avec fil, de la super Nintendo (pourquoi ai-je revendu la mienne ?!) et surtout du Hip-hop. Le rap imprègne totalement le film lui donnant une ambiance cool et funky. La BO est de qualité : aux platines, des classiques US tels Notorious B.I.G, Wutang Clan (terrible !), NAS, Biz Markie, A Tribe Called Quest (incontournable), etc.

On prend un véritable plaisir à suivre les pérégrinations de Luke et Jeff atteints du syndrome du Wakness (strabisme mental qui vous fait voir les choses en noir) dans ce New-York jazzy mais en phase de lobotomisation en supprimant tout « ce qui dépasse » au profit d’une propreté formatée au tourisme et aux golden boys. Grâce à la qualité des interprètes l’humour est omniprésent, certaines séquences étant à mourir de rire. D’autres font simplement grimper le sourire jusqu’aux oreilles : l’euphorie après le premier baiser résonne dans la tête de tous les mecs et est ici génialement mise en scène.

La mélancolie qui parcoure le film peut se résumer à la question que se posent nos deux protagonistes « Comment habiter un monde dans lequel on ne se reconnaît pas ? » et à leur désir d’évasion permanent. Comme le résume Jean-Baptiste Thoret : « Pour Jeffrey Squires, la contre-culture n’est plus. Comment en faire le deuil ? Pour Luke, le problème est inverse, ou plus grave : comment se constituer lorsque le contre n’est plus possible ou est juste un simulacre ? » Un des meilleurs exemples de cette dramatique évolution se constate à travers la bande-son Hip-hop : les bons artistes (proliférant il y a 20 ans) se font rares de nos jours, le gangsta-rap sans saveurs ayant tout ravagé sur son passage. Anyway, Go to the Big apple man !

Sylvain Métafiot

07:00 Publié dans Cinéma | Tags : the wackness, alla the boys love mandy lane, sundance, jonathan levine, critique, film | Lien permanent | Commentaires (0)